»Ich dachte, die schlagen mich tot.«

Am 17. Mai 1928 wird Roland Steinbach in dem kleinen Ort Mohsdorf geboren, der nördlich von Chemnitz liegt und heute zu Burgstädt gehört. Sein Vater ist zu dieser Zeit ohne Arbeit und die Mutter verdient mit der Produktion von Textilwaren in Heimarbeit den Lebensunterhalt der Familie.

Von den triumphalen Fackelumzügen, mit denen die Nationalsozialisten am Abend des 30. Januar 1933 ihren lang ersehnten »Tag der Machtübernahme« feiern, erfährt Roland beim Schlittenfahren. Hitler sei an der Macht, teilen sich die Menschen bedeutungsvoll mit, doch der Junge versteht die Aufregung nicht.

Ab 1934 besucht Roland die Volksschule, deren Lehr- und Erziehungsmethoden durch und durch von der Vermittlung nationalsozialistischen Gedankenguts geprägt sind. Seine Eltern finden Arbeit in der Zweigstelle der Chemnitzer Böhme Fettchemie GmbH. Auch wenn Roland oft von seiner Tante betreut werden muss, wenn die Eltern arbeiten sind, verbessert sich der Lebensstandard der Familie Steinbach nun deutlich.

Familie Steinbach, um 1936

Roland und seine Freunde werden 1938 ins Deutsche Jungvolk (DJ) aufgenommen, der Untergliederung der Hitlerjugend (HJ) für alle 10- bis 14-Jährigen. Die Jungen sind begeistert von der Organisation, die ihnen mit zahlreichen Unternehmungen, Ausflügen und sportlichen Aktivitäten ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Roland genießt die Zeit, die für ihn prägend ist.

»Aber eben auch prägend, dass man so einem Verbrecher hinterherlief. Das empfand man ja als Kind noch nicht so. Und das ist das eigentlich Schlimme an der Sache.«

1938 fährt Roland das erste Mal in ein DJ-Zeltlager. Die Kinder bauen selbstständig Zelte auf und wandern mit dem Tornister auf dem Rücken durch das Gebirge. Auch im Sommer 1939 nimmt er an einer Fahrt teil. Wohl bemerken die Jungen, dass etliche Wehrmachtverbände unterwegs sind, aber sie messen dem Geschehen keine größere Bedeutung bei.

Während des Zweiten Weltkriegs findet in Burgstädt weiterhin der normale Schulbetrieb statt. Im April 1942 beendet Roland die Volksschule mit dem Abschluss der achten Klasse. Er hegt keinen speziellen Berufswunsch, also folgt er dem Beispiel seiner älteren Freunde und beginnt eine Schlosserlehre bei dem Schreibmaschinenhersteller G. F. Grosser in Markersdorf. Nach einem Jahr im Betrieb schlägt ihm sein Abteilungsleiter den Wechsel zur Ausbildung als Werkzeugmacher vor, denn Roland zeigt Talent für den Beruf, der dringend Nachwuchs benötigt.

Währenddessen ist er weiterhin stark in der Hitlerjugend eingebunden. Die vormilitärische Ausbildung umfasst Schießunterricht, Geländespiele und jährlich drei Sportfeste. Zudem unterstützen die Hitlerjungen die Versorgung der Kranken und Verwundeten in den Lazaretten durch das Sammeln der Zutaten von Heiltees. Vom Frühjahr bis in den späten Herbst sitzen Roland und seine Freunde in den Bäumen und pflücken Birkenblätter, Lindenblüten und Ebereschen.

»Wir waren natürlich immer der Meinung, wir tun was Gutes. Na, taten wir auch, aber es war eben alles im Interesse des Krieges.«

Da die deutsche Industrie nahezu komplett auf Kriegsproduktion umgestellt ist und kein Spielzeug mehr liefert, ist die Vorweihnachtszeit für die Hitlerjungen ebenfalls sehr arbeitsreich. Roland widmet sich der Spielzeugherstellung mit großer Begeisterung und richtet sich eine kleine Werkstatt ein, in der er sogar auf einer alten Matratze übernachten kann, um am Wochenende möglichst viel zu schaffen. So kommt es, dass weder er noch sein Vater, der nach dem schweren britischen Luftangriff auf Leipzig bei Aufräumarbeiten helfen muss, am 4. Dezember 1943 zu Hause bei der schwangeren Mutter sind. Als Roland am Sonntagabend heimkommt, muss er überrascht feststellen, dass seine Schwester geboren ist.

Seine Facharbeiterprüfung besteht der 16-Jährige im Juli 1944. Damit der Abschluss als Werkzeugmacher auch Anerkennung findet, zögert Roland seine bevorstehende Notdienstverpflichtung hinaus und arbeitet noch weitere drei Monate im Lehrbetrieb.

Im März 1945 nimmt Roland, der als einziger Hitlerjunge des Bannes Rochlitz ein Scharfschützenabzeichen in Gold erworben hat, an einem Lehrgang in Suhl teil, der die Handhabung eines neuen Gewehrtyps lehren soll. Doch dann rückt die US-amerikanische Armee mit Panzern in das Gebiet des Thüringer Waldes ein. Auf dem Bahnhof von Zella-Mehlis entkommen die Teilnehmer des Lehrgangs nur knapp einem Fliegerangriff. Splitterbomben töten vor ihren Augen einen Bauern und dessen Pferde. Als man sich aus dem Versteck hinter Mauerpfosten löst, sind diese von Einschlägen übersät.

Der Schock sitzt bei Roland tief, und er ist froh, dass ihre zwei Ausbilder sie nicht in den Kampf, sondern nach Hause schicken. Auf dem Rückweg müssen sie sich immer wieder in den Wassergräben neben der Straße vor amerikanischen Tieffliegern verstecken. Als sie durch Weimar laufen, kommen ihnen KZ-Häftlinge entgegen, die von Buchenwald ins Konzentrationslager Dachau verlegt werden sollen.

»Da gingen mir die Lichter auf, was eigentlich los war. Das waren schon ganz, ganz bewegende Momente.«

Durch seine Rückkehr nach Mohsdorf wird Roland kurz vor Kriegsende noch zur Wehrmacht einberufen. Die Hitlerjungen müssen sich einer Nebelwerfereinheit in Burgstädt anschließen. Doch an ihrem Einsatzort ist nichts mehr auszurichten: Die amerikanischen Streitkräfte haben die Stadt bereits in der Nacht zuvor mit Artilleriebeschuss eingeschüchtert und Menschenleben gefordert, ein Panzer richtet drohend seine Kanone auf das Lazarett.

Die deutsche Wehrmacht kapituliert. Roland muss seine Waffe abgeben und begibt sich am 14. April 1945 in amerikanische Gefangenschaft. Er und seine gleichaltrigen Freunde wiegen sich in der Hoffnung, schnell wieder freizukommen, da sie ja nicht länger als zwei Tage im Dienst der Wehrmacht standen.

Nach einer Übernachtung auf einer notdürftig eingezäunten Wiese in Mühlau bringt man die Kriegsgefangenen mit Jeeps in das Lager Laucha bei Gotha. Auf der Gegenspur der Autobahn kommen ihnen zahllose amerikanische Fahrzeuge entgegen. Rolands Vorgesetzter erklärte noch wenige Tage zuvor, die amerikanischen Streitkräfte seien bloß eine Panzerspitze, die der Volkssturm schnell erledigen könne. Wieder wird dem Jugendlichen klar, dass er falscher Propaganda aufgesessen ist.

Nach kurzem Aufenthalt in Laucha transportiert man die Gefangenen zum Rheinwiesenlager Heidesheim PWTE A12, eines von 23 Internierungslagern der USA, Großbritanniens und Frankreichs entlang des Flusses Rhein. In diesen Lagern werden ab April 1945 vorrangig deutsche Kriegsgefangene und gefangen genommene deutsche Soldaten, aber auch Angehörige des Volkssturms und verdächtige Zivilpersonen inhaftiert. Das Rheinwiesenlager Heidesheim beherbergt zu diesem Zeitpunkt ca. 65.500 Menschen, obwohl es nur für eine Kapazität von 45.000 Personen ausgelegt ist.

Die offizielle Bezeichnung der Rheinwiesenlager lautet »Prisoner of War Temporary Enclosure« (PWTE), übersetzt »vorübergehendes Kriegsgefangenenlager«, und tatsächlich sind die Areale nur als Provisorium angelegt. Doch die Gefangenen erhalten keinen Kriegsgefangenenstatus, sondern den der sogenannten »Disarmed Enemy Forces« (»entwaffnete feindliche Kräfte«, DEF), mit dem sie nicht unter dem Schutz des internationalen Rechtes stehen.

Die Haager Landkriegsordnung von 1907 sowie die Genfer Konventionen von 1929 regeln offiziell die Behandlung Kriegsgefangener und sehen beispielsweise die ausreichende Verpflegung und die Benachrichtigung Angehöriger vor. Aufgrund der immensen Anzahl Gefangener ab März 1945 können die alliierten Streitkräfte diese Bedingungen nicht mehr einhalten. Man muss in kürzester Zeit nicht nur die Gefangenen versorgen, sondern auch die eigenen Soldaten, die Überlebenden aus den befreiten KZ, die ehemaligen Zwangsarbeiter sowie Zivilisten in den zerbombten Städten, während eine völlig zerstörte Infrastruktur vorliegt.

Die Zustände in den Rheinwiesenlagern spiegeln die katastrophale Versorgungslage wider. Unterkünfte für die Gefangenen gibt es keine. Das Lager ist nichts weiter als eine mit Stacheldraht versehene Wiese unter freiem Himmel, die sich durch die Schritte zehntausender Füße und anhaltenden Regen schnell in eine Schlammwüste verwandelt. Manche graben sich Erdlöcher, um diese als Schlafstätten zu nutzen und sich notdürftig vor der Witterung zu schützen.

»Wir konnten uns nicht hinlegen und nichts machen. Wir schliefen, wie es Pferde oder Kühe tun: mit dem Kopf zusammen im Stehen. So traurig waren die Zustände.«

Oft kommen die Gefangenen verletzt, erschöpft und ausgehungert an. Durch Nässe, Unterernährung und verunreinigtes Wasser breiten sich Krankheiten schnell aus. Auch Roland geht es schlecht, immer wieder wird er ohnmächtig. Sein Freund aus Burgstädt bringt ihn ins Lagerlazarett.

Die Ärzte sind sich mit der Diagnose unsicher, denn Rolands Symptome sind untypisch für eine Ruhr, und so verlegt man ihn in ein Lazarett außerhalb des Lagers. Dort fällt er ins Koma. Sein Freund wird kurze Zeit darauf entlassen.

»Er ging als Erstes zu meiner Freundin Anita und sagte: ›Auf deinen Roland brauchst du nicht mehr warten. Der liegt schon im Totenzimmer.‹«

Seinen 17. Geburtstag am 17. Mai 1945 verschläft Roland. Erst nach zehn Tagen der Bewusstlosigkeit wacht er wieder auf. Seine Genesung nimmt viel Zeit in Anspruch. Anfangs ist er weder in der Lage, aufzustehen, noch zu laufen, und muss sich zwingen, wieder Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Nicht alle Erkrankten können geheilt werden, verschiedene Quellen weisen für das Lager Heidesheim zwischen 284 und 400 Tote für die sieben Wochen nach, die es besteht. Am 9. Juni 1945 wird das PWTE A12 aufgelöst. Roland verlegt man ins 25 Kilometer entfernte Lager Bretzenheim bei Bad Kreuznach, wo er zur weiteren Erholung abermals in einem Lazarettzelt untergebracht ist.

Bis zum 10. Juli 1945 werden die linksrheinischen amerikanischen Gefangenenlager an das französische Militär übergeben, da sie in dessen Besatzungszone liegen. Die meisten Kriegsgefangenen müssen anschließend zu Reparationsarbeiten nach Frankreich. Die Kranken und Schwachen entlässt man allerdings, so auch Roland.

Gemeinsam mit zwei Jugendlichen tritt er am 27. Juli 1945 die weite Heimreise an. Immer wieder machen sie auf Zwischenstationen Halt, um sich zu erholen und Versorgungsmöglichkeiten zu nutzen. Die Grenzen zur Sowjetischen Besatzungszone  SBZ zu passieren stellt kein Problem dar, da es dort kaum Bewachung gibt.

SBZ zu passieren stellt kein Problem dar, da es dort kaum Bewachung gibt.

Nach einem Monat erreicht Roland seinen Heimatort. Der ehemalige Lehrbetrieb wird gerade durch die sowjetische Besatzungsmacht als Reparation demontiert, aber Roland findet eine neue Stelle bei der Firma »Trafik–Kleinmaschinenbau«.

Nun kehrt Alltag in Rolands Leben ein. Doch als er am Freitag, dem 26. Oktober 1945, von der Arbeit nach Hause kommt, wird er sogleich in Polizeigewahrsam genommen. Zwei Nächte verbringt er auf dem Polizeirevier von Burgstädt. Am 28. Oktober wird er gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf einen Transporter geladen.

Unterwegs geht das Fahrzeug kaputt. Arglos und brav sitzen die Jungen am Wegesrand, bis die Fahrt mit einem zweiten Auto fortgesetzt wird. Man überführt sie ins Rochlitzer Schlossgefängnis, einem Stützpunkt des NKWD: des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR. Erst einmal passiert nichts. Roland wird in eine Zelle gesteckt und wartet, seines weiteren Schicksals ungewiss.

Am 31. Oktober beauftragt ihn ein sowjetischer Wachposten, aus einem Dachzimmer Feuerholz zu holen. Ausgerechnet in dem Moment, als Roland aus dem Dachfenster in den Hof des Schlosses blickt, sieht er seine Mutter unten stehen. Sie trägt zwei Netze mit Päckchen. Aus Angst, bestraft zu werden, unterlässt Roland es, sich seiner Mutter bemerkbar zu machen.

»Das war der Moment, von dem an ich meine Mutter sechsdreiviertel Jahre nicht mehr sah. Wie sich so was einprägt.«

Die Päckchen werden Roland ausgehändigt, es handelt sich um ein halbes Brot und warme Kleidung. Am nächsten Tag beginnen die Verhöre durch das NKWD. Grundsätzlich während der Nachtstunden werden die Jugendlichen aus ihrer Zelle geholt und mit dem Vorwurf konfrontiert, sie seien Mitglieder der nationalsozialistischen Partisaneneinheit »Werwolf«. Obwohl es keinen Nachweis für die Existenz der Organisation im sächsischen Raum gibt, wollen die NKWD-Beamten Geständnisse erpressen und scheuen sich nicht, dafür brutale Gewalt einzusetzen.

»Ich dachte, die schlagen dich tot hier. Du hast hier keine Chance. Die schlagen dich tot.«

Offen berichtet Roland dem Vernehmer von seiner Tätigkeit als Hitlerjunge und dem Scharfschützenlehrgang, doch das stellt den NKWD-Mitarbeiter nicht zufrieden. Vor dem Hintergrund seiner amerikanischen und französischen Kriegsgefangenschaft sehen die Agenten mit Rolands Anwesenheit in der SBZ einen Beweis für sein Vorhaben, der Roten Armee zu schaden. Dass es ihm wichtig ist, bei seiner Familie und seiner Freundin zu leben, nimmt man ihm nicht ab.

Die Verhöre gehen weiter, bis Roland schließlich ein Geständnis unterschreibt. Zunächst sind alle Gefangenen einfach nur erleichtert, den Schlägen der sowjetischen Vernehmer nicht mehr ausgesetzt zu sein.

Am 15. November 1945 überführt man die Inhaftierten in das sowjetische Speziallager Nr. 1. Mit einem Lkw geht es über die Elbe bis nach Mühlberg. Die männlichen Gefangenen werden gefilzt und gemeinsam einer Baracke zugeteilt, die einzige Frau aus der Gruppe bringt man in das separat auf dem Gelände befindliche Frauenlager.

Ein bekanntes Gesicht zwischen den etwa 10.000 Personen, die sich zu dieser Zeit im sowjetischen Speziallager Nr. 1 befinden, ist ein Freund der Familie Steinbach. Roland überbringt ihm die frohe Botschaft, dass dessen vermisst geglaubter Sohn vor kurzem aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt sei. Der Mann wird blass und braucht mehrere Minuten, um sein Glück zu fassen.

Roland staunt, als er erfährt, dass der Mann als Koch in der Küchenbaracke arbeitet, denn der Großteil der Mühlberger Internierten ist zu absoluter Untätigkeit verdammt. Die Aufnahme in ein Arbeitskommando ist für jeden Gefangenen ein Segen. Sie bedeutet nicht nur einen gehobenen Verpflegungssatz, sondern hält durch die Beschäftigung auch Geist und Körper aktiv und entscheidet nicht selten über Leben und Tod in der Isolation der Speziallager.

Immer wieder steckt sein väterlicher Freund ihm heimlich etwas Brot zu. Im folgenden Jahr verhilft er ihm sogar zu einer Stelle als Kesselputzer. Ab Pfingsten 1946 erledigt Roland Hilfsarbeiten in der Küchenbaracke. Er hat nun reichlich Möglichkeiten, zu essen, und füllt hungrig den Magen, bis ihm übel wird. Mit der Zeit lernt er, sich das Essen einzuteilen und versorgt mehrere Bekannte mit.

Im Januar 1947 überprüft eine sowjetische Kommission den Gesundheitszustand der Internierten. Wer ein Mindestmaß an körperlicher Unversehrtheit aufweist, wird zum Arbeitseinsatz in der UdSSR ausgewählt.

Auch Roland, der mittlerweile fast 19 Jahre alt ist, fällt unter die Gruppe derjenigen, die am 8. Februar 1947 die 33-tägige Zugfahrt mit dem sogenannten Pelzmützentransport antreten. Er blickt dem Einsatz positiv entgegen, denn er nimmt wahr, dass im Speziallager Mühlberg das Massensterben in vollem Gange ist.

»Man konnte sich ausrechnen, wann man dran war.«

Die Männer werden mit Wehrmachtskleidung, Bettwäsche, Winterstiefeln und Pelzmützen ausgestattet und auf Güterwagen verfrachtet. Anfang März 1947 erreicht der 1.000 Mann umfassende Gefangenentransport die Stadt Anschero-Sudschensk im Verwaltungsbezirk Kemerowo im westlichen Sibirien, 7.000 Kilometer von der Heimat entfernt.

Fast einen Monat lang wird eine Quarantäne über die Deportierten verhängt. Sie kommen in Steinhäusern unter, deren Eingänge sie bei ihrer Ankunft erst freischaufeln müssen. Nach rund vier Wochen teilt man den Gefangenen Arbeitskommandos zu. Roland entscheidet sich dazu, wie seine Freunde in den Schacht einzufahren.

Da die Männer zu körperlich schwerer Arbeit gezwungen werden, versorgt man sie vergleichsweise besser und gibt ihnen später sogar die Möglichkeit, sich zusätzliche Nahrungsmittel zu kaufen. Die Gefangenen erhalten eine von der Normerfüllung abhängige Entlohnung, von der sie allerdings den Großteil für Bekleidung, Unterkunft und Verpflegung sowie für die »Wiedergutmachung« abgeben müssen.

»Es war zum Aushalten, aber gehungert hast du immer.«

Die riesigen Steinkohlevorkommen Sibiriens beherbergen Kohleflöze von mehreren Metern Höhe. An sechs Tagen in der Woche mit wechselnden Schichten fahren die Arbeiter in den Schacht 9/15 hinab und haben dann teilweise noch 20 Minuten Fußmarsch vor sich, bis sie den Arbeitsplatz erreichen. Auf den ersten zwei Sohlen sind die Temperaturen sehr niedrig, erst in tieferen Schichten wird die Erde wärmer.

Anfangs ist es Rolands Aufgabe, Holz zu transportieren, wofür er auf allen vieren durch die niedrigen Gänge kriechen muss. Diese Tätigkeit übernehmen nach gewisser Zeit fast ausschließlich japanische Kriegsgefangene. Roland wird im Hauptvortrieb eingesetzt. Er schafft Abraum beiseite und bohrt die Löcher für den Sprengmeister vor. Oft rutscht der Steinbohrer ab oder bohrt in die falsche Richtung, dann hält Roland das Gerät mit bloßen Händen an und justiert es neu.

Die Vorgehensweise funktioniert etliche Male gut, doch eines Tages verletzt Roland sich schlimm. Der Bohrer reißt seine Hände mit, zerquetscht beide Daumen und bricht ihm den Arm. Als die Verbände nach Wochen entfernt werden, ist Rolands Arm krumm verheilt und einer der Daumen versteift. Unter den Umständen ist die einzig mögliche Therapie das ständige Bewegen und Üben. Roland muss nun den ganzen Tag lang die untertägigen Förderwagen aneinanderketten und dafür Muttern an Bolzen drehen. Dabei leidet er ununterbrochen Schmerzen, aber immerhin ist sein neuer Arbeitsplatz auf der dritten Sohle in 336 Metern Tiefe, wo angenehme Umgebungstemperaturen herrschen.

Nach zweieinhalb Jahren Arbeit im Schacht 9/15 erfolgt im Frühjahr 1949 unvermittelt ein sowjetischer Befehl, nach welchem es den deutschen Zwangsarbeitern fortan untersagt ist, unter Tage zu arbeiten. Schnell wird auf Baustellen neue Beschäftigung für die Gefangenen gefunden, doch diese bedeutet die Arbeit im Freien, wo sie den strengen klimatischen Bedingungen Sibiriens schonungslos ausgesetzt sind. Erst bei minus 40 Grad ertönen Sirenen, die das Zeichen dafür geben, die Straßen zu verlassen und in Häusern Schutz zu suchen.

Nach der Fertigstellung einer Großgarage arbeiten Roland und seine Leidensgenossen in einer Asphaltfabrik. Trotz fleißiger Arbeit können sie die festgesetzte Norm auf den Baustellen nicht mehr erzielen und so bleibt ihnen immer weniger Geld, um sich zusätzliches Essen zu kaufen.

Auch finden wieder Vernehmungen der Gefangenen statt. Als Roland den Vorwurf, »Werwolf«-Mitglied zu sein, abermals bestreitet, wird er vom Dolmetscher mehrfach ins Gesicht geschlagen und muss für ein paar Tage in den Arrestbunker.

Am 5. August 1949 werden die Internierten in ein Lager nach Nowokusnezk im Südwesten Sibiriens transportiert. Die russische Großstadt heißt zu Ehren Josef Stalins zu dieser Zeit Stalinsk. Einige der Gefangenen müssen hier für ein Sägewerk arbeiten. Sie entladen Baumstämme aus Güterwagen und befördern sie bis zu der Stelle, wo daraus Bretter geschnitten werden. Roland ist stets an der Seite seines Heimatfreundes Gerhard und kann der Tätigkeit sogar etwas abgewinnen.

»Ich neige dazu, etwas eher günstiger als schlechter zu sehen. Und das ist vielleicht auch gut so. Ich bin sowieso ein Mensch, der eher mal lacht als was anderes.«

Im April 1950 wird von Heimreise gesprochen. Nahezu rasant geht die Fahrt innerhalb von 15 Tagen bis nach Brest-Litowsk. Die Gefangenen werden nicht einmal mehr bewacht, und so klettert Roland während eines Aufenthalts sogar wagemutig zwischen zwei Waggons, um sich die Umgebung anzuschauen.

Die Gefangenen durchlaufen eine gesundheitliche Prüfung und sollen dann auf Züge der DDR umsteigen. Doch es stehen zu wenige Waggons bereit und so muss ein großer Teil der Inhaftierten übergangsweise in einem nahegelegenen Kriegsgefangenenlager unterkommen.

Immer wieder werden in den folgenden Tagen Namen aufgerufen und Personen auf neu eingetroffene Züge verteilt. Die Männer rechnen sich anhand der alphabetischen Reihenfolge aus, wann sie endlich nach Hause kommen. Rolands Freund Gerhard ist unter den Entlassenen. Er kehrt zurück in die Heimat und berichtet Anita aufgeregt, es könne sich nur noch um Tage handeln, bis ihr Freund zurückkäme. Doch elf Namen vor Roland ist Schluss mit den Transporten.

Die Übriggebliebenen müssen auf unbestimmte Zeit im Lager 7284/1 Brest-Litowsk bleiben und auf dem Bahnhof Verladearbeiten ausführen. Sie hören DDR-Rundfunk und trauen ihren Ohren kaum, weil dort gemeldet wird, dass in der Sowjetunion mittlerweile nur noch Kriegsverbrecher seien, gegen die ein Verfahren liefe, und wenige Schwerkranke.

»Von Internierten wie uns, die nicht verurteilt waren und gar nichts gemacht hatten, war überhaupt keine Rede. Die Sache war abgeschlossen.«

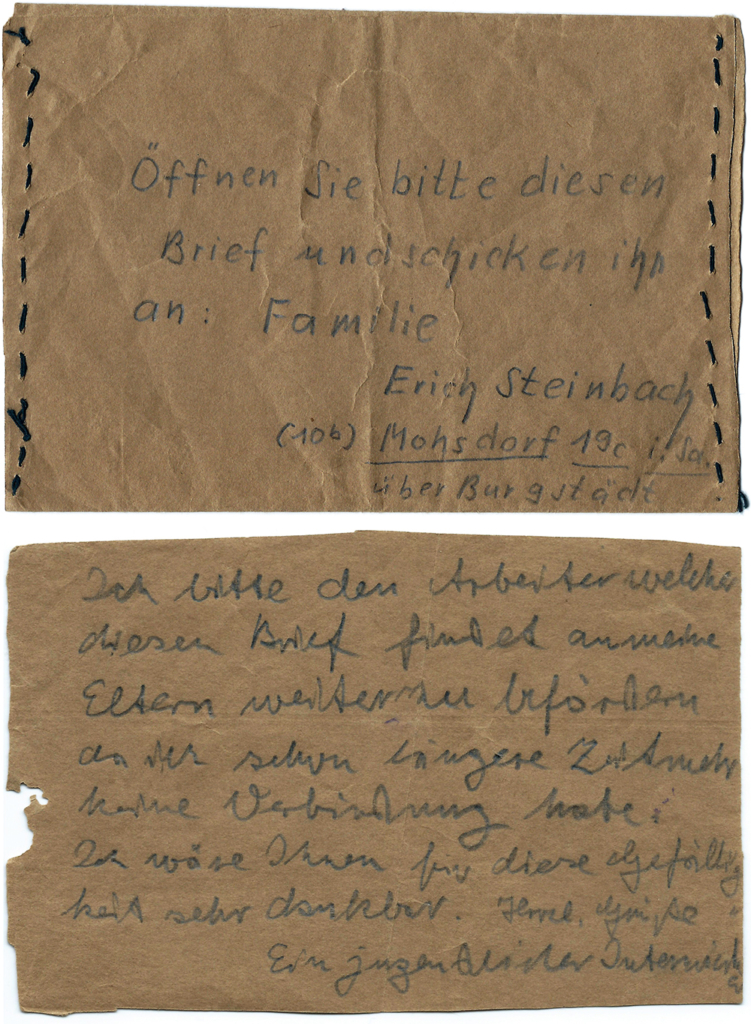

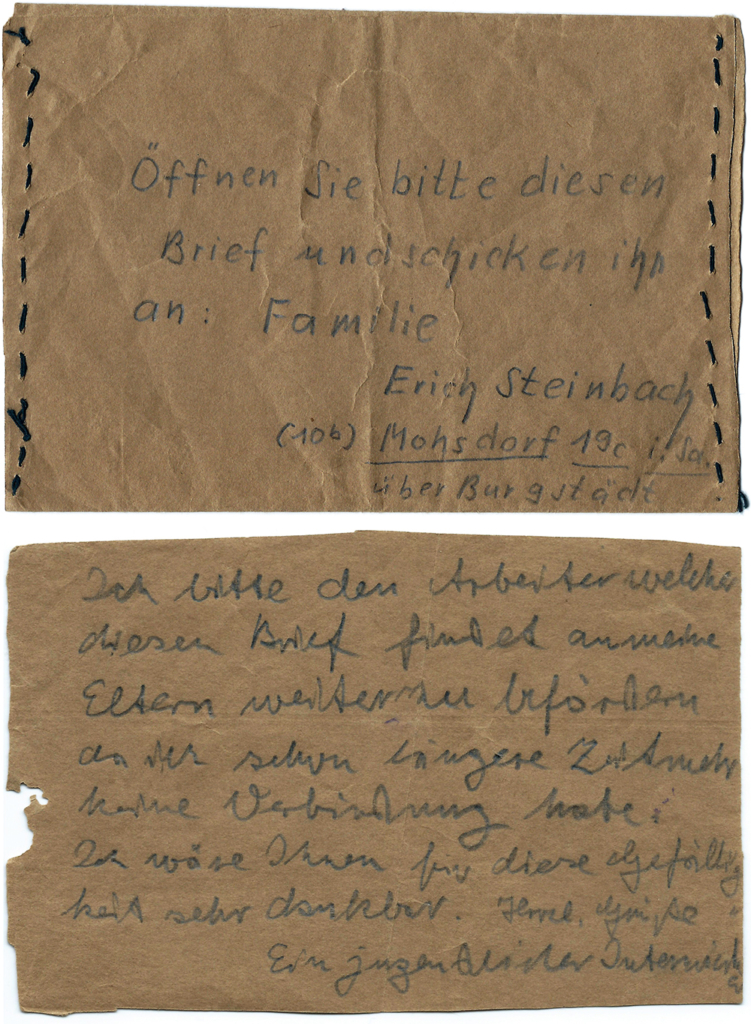

Beim Umladen gelingt es Roland und den anderen Männern, heimlich Kassiber in die DDR zu verschicken. Seit Februar 1948 ist ihnen bereits erlaubt, mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen, doch wird die offizielle Post natürlich limitiert und zensiert. Einigen glückt es nun, über die Güterzüge zusätzliche Nachrichten an ihre Familien zu senden, und auf diesem unsicheren Weg landen auch Botschaften bei der Staatssicherheit der DDR.

Kassiber, 1950. Durch die Mithilfe eines Unbekannten gelingt die Zustellung der Nachricht an Rolands Eltern.

Nach fünf Monaten bringt man die Männer zurück in Richtung Osten, nach Minsk. Sie werden beauftragt, den Rohbau einer Kugellagerfabrik anzulegen, danach sei ihnen die Heimreise garantiert. Niemand hält Wort. Stattdessen werden sie im Juli 1951 ein weiteres Mal umgesiedelt, in die Stadt Donezk, die damals Stalino heißt. Zwei Monate lang arbeiten sie im Wohnungsbau und haben dabei stark mit der klimatischen Umstellung zu kämpfen, denn in dieser Region liegen feuchtwarme Bedingungen vor.

Die Gefangenen versuchen, ihre Entlassung durch Hungerstreiks zu erwirken, doch das Druckmittel erweist sich nur als ihr eigener Schaden und viele Männer haben große Angst vor Bestrafungen, also gibt man wieder auf.

Roland in Kiew, 1951. Die Gefangenen dürfen die Aufnahmen sogar nach Hause schicken, dort kommt das Foto aber nie an. Roland erhält es erst Jahrzehnte später aus einem Moskauer Archiv

Im September 1951 geht der Transport nach Kiew. Ihre Unterkunft ist ein nahegelegenes Waldlager. Eingesetzt werden die Gefangenen aber in einem anderen Stadtteil zum Bau eines Sanatoriums, bei dem sie mit ihrer eigenen Einfriedung beginnen müssen. Nur noch ein einziger russischer Posten bewacht die Männer.

In den deutschen Zeitungen lesen die Internierten immer wieder, dass ihre Existenz in der Sowjetunion völlig verleugnet wird. So entscheiden sich am 11. Februar 1952 erneut Lagerinsassen dazu, die Arbeit niederzulegen und eine verbindliche Aussage darüber zu fordern, wie lange die Zwangsarbeit noch andauern soll.

Das MWD, das Ministerium für innere Angelegenheiten und damit die Nachfolgeorganisation des NKWD, schickt mehrere Kommissionen nach Kiew, um Befragungen durchzuführen und die Überprüfungen und Versprechungen ziehen sich mehrere Monate hin.

Am Samstag, dem 17. Mai 1952 – es ist Rolands 24. Geburtstag – erfolgt die Information, dass alle Gefangenen ihr Werkzeug säubern und abgeben sollen, denn das Mittagessen gäbe es heute nicht auf der Baustelle, sondern im Lager. Der Grund für diese Änderung ist die Vorbereitung der Heimfahrt.

Auf direktem Weg geht es nun für die ca. 800 verbliebenen Gefangenen zurück in Richtung DDR. Nach einem kurzen Aufenthalt im Quarantänelager Bischofswerda wird Roland am 1. Juni 1952 in die Freiheit entlassen, nach insgesamt sieben Jahren Gefangenschaft in elf unterschiedlichen Lagern. Mit einem Telegramm kündigt er seinen Eltern einen Tag vorher an: »Erwartet mich Pfingsten«.

Einen Entlassungsschein erhält er nicht. Das einzige Dokument, das man ihm aushändigt, ist eine Quarantänebescheinigung. Die Spalte »Herkunftsland« ist auf dem Schreiben nicht ausgefüllt.

Die Rückkehr des Sohnes versetzt Familie Steinbach in helle Aufruhr. Rolands Schwester kommt an diesem Tag von einem Schulausflug und traut sich verängstigt nicht ins Haus. Das Mädchen war bei seiner Festnahme schließlich noch keine zwei Jahre alt und hat miterlebt, wie die Eltern jahrelang den Sohn vermissen, den sie als Bruder kaum kennt.

Sieben Jahre hat auch Rolands Freundin Anita auf ihn gewartet. Seit dem 25. Juni 1944 sind die beiden ein Paar. Zehn Jahre später, am 30. Juni 1954, heiraten Anita und Roland. Sie werden Eltern einer Tochter und eines Sohnes.

Mit seinem Freund Gerhard, der nach seiner Heimkehr aus Angst vor weiterer Verfolgung in die Bundesrepublik ausgewandert ist, telefoniert Roland jahrzehntelang an jedem Sonntagvormittag. Am 15. Januar 2018 stirbt sein Freund.

Fünf der ehemaligen Kameraden pflegen eine besonders enge Freundschaft. Zu DDR-Zeiten noch heimlich, treffen sie sich jedes Jahr, um ihren »zweiten Geburtstag« zu feiern und der Verstorbenen zu gedenken. Sie lassen einen Wimpel anfertigen, der die Stationen ihrer Gefangenschaft symbolhaft zeigt. Auf dessen Unterseite dokumentieren sie mit kleinen Plaketten Ort und Datum jedes Wiedersehens. Roland ist der letzte der fünf Freunde, der am Leben und deshalb heute im Besitz des Wimpels ist.

Der Wimpel der fünf Freunde. Eine Mühle steht für das sowjetische Speziallager Nr. 1 Mühlberg, der Förderturm für den Steinkohlebergbau in Sibirien, ein Stapel Holz für das Sägewerk in Stalinsk und eine Ziegelsteinmauer für die Zeit, in der sie hauptsächlich als Maurer tätig waren.

Seit 1992 ist Roland Mitglied der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (VOS) und der Initiativgruppe Lager Mühlberg e.V. (ILM). Ebenso lange schon beteiligt er sich an den Arbeitseinsätzen, die zur Entstehung und Pflege der Mahn- und Gedenkstätte des Lagers Mühlberg/Elbe durchgeführt werden und nimmt an den Gedenktreffen teil, die einmal jährlich am ersten Sonnabend im September an die Eröffnung des Speziallagers im Jahr 1945 durch die sowjetische Geheimpolizei erinnern. Regelmäßig wohnt er den sogenannten Pelzmützentreffen bei, die aufgrund der schwindenden Zahl Überlebender im Mai 2019 zum letzten Mal stattfinden.

An seinem 90. Geburtstag am 17. Mai 2018 macht Roland mit Freunden einen Ausflug auf das Rochlitzer Schloss, das so starke Erinnerungen an seine Jugend birgt. Er berichtet dem Gästeführer vom 31. Oktober 1945, an dem er seine Mutter im Schlosshof stehen sieht, so nah und doch unerreichbar. Nachdem die Schlossführung beendet ist, schließt ihm der Mann das Dachzimmer auf und lässt ihn aus dem Fenster schauen, wie vor 73 Jahren. Ein bewegendes Ereignis für dieses besondere Jubiläum.

»Eine Bitte habe ich an zukünftige Generationen: Sich niemals von Populisten jeder Art beeinflussen zu lassen und Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus in jeder Form abzulehnen.«

Auf der Website www.lager-muehlberg.de steht die Biografie von Roland Steinbach zum kostenfreien Download zur Verfügung: LINK

»Ich dachte, die schlagen mich tot.«

Am 17. Mai 1928 wird Roland Steinbach in dem kleinen Ort Mohsdorf geboren, der nördlich von Chemnitz liegt und heute zu Burgstädt gehört. Sein Vater ist zu dieser Zeit ohne Arbeit und die Mutter verdient mit der Produktion von Textilwaren in Heimarbeit den Lebensunterhalt der Familie.

Von den triumphalen Fackelumzügen, mit denen die Nationalsozialisten am Abend des 30. Januar 1933 ihren lang ersehnten »Tag der Machtübernahme« feiern, erfährt Roland beim Schlittenfahren. Hitler sei an der Macht, teilen sich die Menschen bedeutungsvoll mit, doch der Junge versteht die Aufregung nicht.

Ab 1934 besucht Roland die Volksschule, deren Lehr- und Erziehungsmethoden durch und durch von der Vermittlung nationalsozialistischen Gedankenguts geprägt sind. Seine Eltern finden Arbeit in der Zweigstelle der Chemnitzer Böhme Fettchemie GmbH. Auch wenn Roland oft von seiner Tante betreut werden muss, wenn die Eltern arbeiten sind, verbessert sich der Lebensstandard der Familie Steinbach nun deutlich.

Familie Steinbach, um 1936

Roland und seine Freunde werden 1938 ins Deutsche Jungvolk (DJ) aufgenommen, der Untergliederung der Hitlerjugend (HJ) für alle 10- bis 14-Jährigen. Die Jungen sind begeistert von der Organisation, die ihnen mit zahlreichen Unternehmungen, Ausflügen und sportlichen Aktivitäten ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Roland genießt die Zeit, die für ihn prägend ist.

»Aber eben auch prägend, dass man so einem Verbrecher hinterherlief. Das empfand man ja als Kind noch nicht so. Und das ist das eigentlich Schlimme an der Sache.«

1938 fährt Roland das erste Mal in ein DJ-Zeltlager. Die Kinder bauen selbstständig Zelte auf und wandern mit dem Tornister auf dem Rücken durch das Gebirge. Auch im Sommer 1939 nimmt er an einer Fahrt teil. Wohl bemerken die Jungen, dass etliche Wehrmachtverbände unterwegs sind, aber sie messen dem Geschehen keine größere Bedeutung bei.

Während des Zweiten Weltkriegs findet in Burgstädt weiterhin der normale Schulbetrieb statt. Im April 1942 beendet Roland die Volksschule mit dem Abschluss der achten Klasse. Er hegt keinen speziellen Berufswunsch, also folgt er dem Beispiel seiner älteren Freunde und beginnt eine Schlosserlehre bei dem Schreibmaschinenhersteller G. F. Grosser in Markersdorf. Nach einem Jahr im Betrieb schlägt ihm sein Abteilungsleiter den Wechsel zur Ausbildung als Werkzeugmacher vor, denn Roland zeigt Talent für den Beruf, der dringend Nachwuchs benötigt.

Währenddessen ist er weiterhin stark in der Hitlerjugend eingebunden. Die vormilitärische Ausbildung umfasst Schießunterricht, Geländespiele und jährlich drei Sportfeste. Zudem unterstützen die Hitlerjungen die Versorgung der Kranken und Verwundeten in den Lazaretten durch das Sammeln der Zutaten von Heiltees. Vom Frühjahr bis in den späten Herbst sitzen Roland und seine Freunde in den Bäumen und pflücken Birkenblätter, Lindenblüten und Ebereschen.

»Wir waren natürlich immer der Meinung, wir tun was Gutes. Na, taten wir auch, aber es war eben alles im Interesse des Krieges.«

Da die deutsche Industrie nahezu komplett auf Kriegsproduktion umgestellt ist und kein Spielzeug mehr liefert, ist die Vorweihnachtszeit für die Hitlerjungen ebenfalls sehr arbeitsreich. Roland widmet sich der Spielzeugherstellung mit großer Begeisterung und richtet sich eine kleine Werkstatt ein, in der er sogar auf einer alten Matratze übernachten kann, um am Wochenende möglichst viel zu schaffen. So kommt es, dass weder er noch sein Vater, der nach dem schweren britischen Luftangriff auf Leipzig bei Aufräumarbeiten helfen muss, am 4. Dezember 1943 zu Hause bei der schwangeren Mutter sind. Als Roland am Sonntagabend heimkommt, muss er überrascht feststellen, dass seine Schwester geboren ist.

Seine Facharbeiterprüfung besteht der 16-Jährige im Juli 1944. Damit der Abschluss als Werkzeugmacher auch Anerkennung findet, zögert Roland seine bevorstehende Notdienstverpflichtung hinaus und arbeitet noch weitere drei Monate im Lehrbetrieb.

Im März 1945 nimmt Roland, der als einziger Hitlerjunge des Bannes Rochlitz ein Scharfschützenabzeichen in Gold erworben hat, an einem Lehrgang in Suhl teil, der die Handhabung eines neuen Gewehrtyps lehren soll. Doch dann rückt die US-amerikanische Armee mit Panzern in das Gebiet des Thüringer Waldes ein. Auf dem Bahnhof von Zella-Mehlis entkommen die Teilnehmer des Lehrgangs nur knapp einem Fliegerangriff. Splitterbomben töten vor ihren Augen einen Bauern und dessen Pferde. Als man sich aus dem Versteck hinter Mauerpfosten löst, sind diese von Einschlägen übersät.

Der Schock sitzt bei Roland tief, und er ist froh, dass ihre zwei Ausbilder sie nicht in den Kampf, sondern nach Hause schicken. Auf dem Rückweg müssen sie sich immer wieder in den Wassergräben neben der Straße vor amerikanischen Tieffliegern verstecken. Als sie durch Weimar laufen, kommen ihnen KZ-Häftlinge entgegen, die von Buchenwald ins Konzentrationslager Dachau verlegt werden sollen.

»Da gingen mir die Lichter auf, was eigentlich los war. Das waren schon ganz, ganz bewegende Momente.«

Durch seine Rückkehr nach Mohsdorf wird Roland kurz vor Kriegsende noch zur Wehrmacht einberufen. Die Hitlerjungen müssen sich einer Nebelwerfereinheit in Burgstädt anschließen. Doch an ihrem Einsatzort ist nichts mehr auszurichten: Die amerikanischen Streitkräfte haben die Stadt bereits in der Nacht zuvor mit Artilleriebeschuss eingeschüchtert und Menschenleben gefordert, ein Panzer richtet drohend seine Kanone auf das Lazarett.

Die deutsche Wehrmacht kapituliert. Roland muss seine Waffe abgeben und begibt sich am 14. April 1945 in amerikanische Gefangenschaft. Er und seine gleichaltrigen Freunde wiegen sich in der Hoffnung, schnell wieder freizukommen, da sie ja nicht länger als zwei Tage im Dienst der Wehrmacht standen.

Nach einer Übernachtung auf einer notdürftig eingezäunten Wiese in Mühlau bringt man die Kriegsgefangenen mit Jeeps in das Lager Laucha bei Gotha. Auf der Gegenspur der Autobahn kommen ihnen zahllose amerikanische Fahrzeuge entgegen. Rolands Vorgesetzter erklärte noch wenige Tage zuvor, die amerikanischen Streitkräfte seien bloß eine Panzerspitze, die der Volkssturm schnell erledigen könne. Wieder wird dem Jugendlichen klar, dass er falscher Propaganda aufgesessen ist.

Nach kurzem Aufenthalt in Laucha transportiert man die Gefangenen zum Rheinwiesenlager Heidesheim PWTE A12, eines von 23 Internierungslagern der USA, Großbritanniens und Frankreichs entlang des Flusses Rhein. In diesen Lagern werden ab April 1945 vorrangig deutsche Kriegsgefangene und gefangen genommene deutsche Soldaten, aber auch Angehörige des Volkssturms und verdächtige Zivilpersonen inhaftiert. Das Rheinwiesenlager Heidesheim beherbergt zu diesem Zeitpunkt ca. 65.500 Menschen, obwohl es nur für eine Kapazität von 45.000 Personen ausgelegt ist.

Die offizielle Bezeichnung der Rheinwiesenlager lautet »Prisoner of War Temporary Enclosure« (PWTE), übersetzt »vorübergehendes Kriegsgefangenenlager«, und tatsächlich sind die Areale nur als Provisorium angelegt. Doch die Gefangenen erhalten keinen Kriegsgefangenenstatus, sondern den der sogenannten »Disarmed Enemy Forces« (»entwaffnete feindliche Kräfte«, DEF), mit dem sie nicht unter dem Schutz des internationalen Rechtes stehen.

Die Haager Landkriegsordnung von 1907 sowie die Genfer Konventionen von 1929 regeln offiziell die Behandlung Kriegsgefangener und sehen beispielsweise die ausreichende Verpflegung und die Benachrichtigung Angehöriger vor. Aufgrund der immensen Anzahl Gefangener ab März 1945 können die alliierten Streitkräfte diese Bedingungen nicht mehr einhalten. Man muss in kürzester Zeit nicht nur die Gefangenen versorgen, sondern auch die eigenen Soldaten, die Überlebenden aus den befreiten KZ, die ehemaligen Zwangsarbeiter sowie Zivilisten in den zerbombten Städten, während eine völlig zerstörte Infrastruktur vorliegt.

Die Zustände in den Rheinwiesenlagern spiegeln die katastrophale Versorgungslage wider. Unterkünfte für die Gefangenen gibt es keine. Das Lager ist nichts weiter als eine mit Stacheldraht versehene Wiese unter freiem Himmel, die sich durch die Schritte zehntausender Füße und anhaltenden Regen schnell in eine Schlammwüste verwandelt. Manche graben sich Erdlöcher, um diese als Schlafstätten zu nutzen und sich notdürftig vor der Witterung zu schützen.

»Wir konnten uns nicht hinlegen und nichts machen. Wir schliefen, wie es Pferde oder Kühe tun: mit dem Kopf zusammen im Stehen. So traurig waren die Zustände.«

Oft kommen die Gefangenen verletzt, erschöpft und ausgehungert an. Durch Nässe, Unterernährung und verunreinigtes Wasser breiten sich Krankheiten schnell aus. Auch Roland geht es schlecht, immer wieder wird er ohnmächtig. Sein Freund aus Burgstädt bringt ihn ins Lagerlazarett.

Die Ärzte sind sich mit der Diagnose unsicher, denn Rolands Symptome sind untypisch für eine Ruhr, und so verlegt man ihn in ein Lazarett außerhalb des Lagers. Dort fällt er ins Koma. Sein Freund wird kurze Zeit darauf entlassen.

»Er ging als Erstes zu meiner Freundin Anita und sagte: ›Auf deinen Roland brauchst du nicht mehr warten. Der liegt schon im Totenzimmer.‹«

Seinen 17. Geburtstag am 17. Mai 1945 verschläft Roland. Erst nach zehn Tagen der Bewusstlosigkeit wacht er wieder auf. Seine Genesung nimmt viel Zeit in Anspruch. Anfangs ist er weder in der Lage, aufzustehen, noch zu laufen, und muss sich zwingen, wieder Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Nicht alle Erkrankten können geheilt werden, verschiedene Quellen weisen für das Lager Heidesheim zwischen 284 und 400 Tote für die sieben Wochen nach, die es besteht. Am 9. Juni 1945 wird das PWTE A12 aufgelöst. Roland verlegt man ins 25 Kilometer entfernte Lager Bretzenheim bei Bad Kreuznach, wo er zur weiteren Erholung abermals in einem Lazarettzelt untergebracht ist.

Bis zum 10. Juli 1945 werden die linksrheinischen amerikanischen Gefangenenlager an das französische Militär übergeben, da sie in dessen Besatzungszone liegen. Die meisten Kriegsgefangenen müssen anschließend zu Reparationsarbeiten nach Frankreich. Die Kranken und Schwachen entlässt man allerdings, so auch Roland.

Gemeinsam mit zwei Jugendlichen tritt er am 27. Juli 1945 die weite Heimreise an. Immer wieder machen sie auf Zwischenstationen Halt, um sich zu erholen und Versorgungsmöglichkeiten zu nutzen. Die Grenzen zur Sowjetischen Besatzungszone  SBZ zu passieren stellt kein Problem dar, da es dort kaum Bewachung gibt.

SBZ zu passieren stellt kein Problem dar, da es dort kaum Bewachung gibt.

Nach einem Monat erreicht Roland seinen Heimatort. Der ehemalige Lehrbetrieb wird gerade durch die sowjetische Besatzungsmacht als Reparation demontiert, aber Roland findet eine neue Stelle bei der Firma »Trafik–Kleinmaschinenbau«.

Nun kehrt Alltag in Rolands Leben ein. Doch als er am Freitag, dem 26. Oktober 1945, von der Arbeit nach Hause kommt, wird er sogleich in Polizeigewahrsam genommen. Zwei Nächte verbringt er auf dem Polizeirevier von Burgstädt. Am 28. Oktober wird er gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf einen Transporter geladen.

Unterwegs geht das Fahrzeug kaputt. Arglos und brav sitzen die Jungen am Wegesrand, bis die Fahrt mit einem zweiten Auto fortgesetzt wird. Man überführt sie ins Rochlitzer Schlossgefängnis, einem Stützpunkt des NKWD: des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR. Erst einmal passiert nichts. Roland wird in eine Zelle gesteckt und wartet, seines weiteren Schicksals ungewiss.

Am 31. Oktober beauftragt ihn ein sowjetischer Wachposten, aus einem Dachzimmer Feuerholz zu holen. Ausgerechnet in dem Moment, als Roland aus dem Dachfenster in den Hof des Schlosses blickt, sieht er seine Mutter unten stehen. Sie trägt zwei Netze mit Päckchen. Aus Angst, bestraft zu werden, unterlässt Roland es, sich seiner Mutter bemerkbar zu machen.

»Das war der Moment, von dem an ich meine Mutter sechsdreiviertel Jahre nicht mehr sah. Wie sich so was einprägt.«

Die Päckchen werden Roland ausgehändigt, es handelt sich um ein halbes Brot und warme Kleidung. Am nächsten Tag beginnen die Verhöre durch das NKWD. Grundsätzlich während der Nachtstunden werden die Jugendlichen aus ihrer Zelle geholt und mit dem Vorwurf konfrontiert, sie seien Mitglieder der nationalsozialistischen Partisaneneinheit »Werwolf«. Obwohl es keinen Nachweis für die Existenz der Organisation im sächsischen Raum gibt, wollen die NKWD-Beamten Geständnisse erpressen und scheuen sich nicht, dafür brutale Gewalt einzusetzen.

»Ich dachte, die schlagen dich tot hier. Du hast hier keine Chance. Die schlagen dich tot.«

Offen berichtet Roland dem Vernehmer von seiner Tätigkeit als Hitlerjunge und dem Scharfschützenlehrgang, doch das stellt den NKWD-Mitarbeiter nicht zufrieden. Vor dem Hintergrund seiner amerikanischen und französischen Kriegsgefangenschaft sehen die Agenten mit Rolands Anwesenheit in der SBZ einen Beweis für sein Vorhaben, der Roten Armee zu schaden. Dass es ihm wichtig ist, bei seiner Familie und seiner Freundin zu leben, nimmt man ihm nicht ab.

Die Verhöre gehen weiter, bis Roland schließlich ein Geständnis unterschreibt. Zunächst sind alle Gefangenen einfach nur erleichtert, den Schlägen der sowjetischen Vernehmer nicht mehr ausgesetzt zu sein.

Am 15. November 1945 überführt man die Inhaftierten in das sowjetische Speziallager Nr. 1. Mit einem Lkw geht es über die Elbe bis nach Mühlberg. Die männlichen Gefangenen werden gefilzt und gemeinsam einer Baracke zugeteilt, die einzige Frau aus der Gruppe bringt man in das separat auf dem Gelände befindliche Frauenlager.

Ein bekanntes Gesicht zwischen den etwa 10.000 Personen, die sich zu dieser Zeit im sowjetischen Speziallager Nr. 1 befinden, ist ein Freund der Familie Steinbach. Roland überbringt ihm die frohe Botschaft, dass dessen vermisst geglaubter Sohn vor kurzem aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt sei. Der Mann wird blass und braucht mehrere Minuten, um sein Glück zu fassen.

Roland staunt, als er erfährt, dass der Mann als Koch in der Küchenbaracke arbeitet, denn der Großteil der Mühlberger Internierten ist zu absoluter Untätigkeit verdammt. Die Aufnahme in ein Arbeitskommando ist für jeden Gefangenen ein Segen. Sie bedeutet nicht nur einen gehobenen Verpflegungssatz, sondern hält durch die Beschäftigung auch Geist und Körper aktiv und entscheidet nicht selten über Leben und Tod in der Isolation der Speziallager.

Immer wieder steckt sein väterlicher Freund ihm heimlich etwas Brot zu. Im folgenden Jahr verhilft er ihm sogar zu einer Stelle als Kesselputzer. Ab Pfingsten 1946 erledigt Roland Hilfsarbeiten in der Küchenbaracke. Er hat nun reichlich Möglichkeiten, zu essen, und füllt hungrig den Magen, bis ihm übel wird. Mit der Zeit lernt er, sich das Essen einzuteilen und versorgt mehrere Bekannte mit.

Im Januar 1947 überprüft eine sowjetische Kommission den Gesundheitszustand der Internierten. Wer ein Mindestmaß an körperlicher Unversehrtheit aufweist, wird zum Arbeitseinsatz in der UdSSR ausgewählt.

Auch Roland, der mittlerweile fast 19 Jahre alt ist, fällt unter die Gruppe derjenigen, die am 8. Februar 1947 die 33-tägige Zugfahrt mit dem sogenannten Pelzmützentransport antreten. Er blickt dem Einsatz positiv entgegen, denn er nimmt wahr, dass im Speziallager Mühlberg das Massensterben in vollem Gange ist.

»Man konnte sich ausrechnen, wann man dran war.«

Die Männer werden mit Wehrmachtskleidung, Bettwäsche, Winterstiefeln und Pelzmützen ausgestattet und auf Güterwagen verfrachtet. Anfang März 1947 erreicht der 1.000 Mann umfassende Gefangenentransport die Stadt Anschero-Sudschensk im Verwaltungsbezirk Kemerowo im westlichen Sibirien, 7.000 Kilometer von der Heimat entfernt.

Fast einen Monat lang wird eine Quarantäne über die Deportierten verhängt. Sie kommen in Steinhäusern unter, deren Eingänge sie bei ihrer Ankunft erst freischaufeln müssen. Nach rund vier Wochen teilt man den Gefangenen Arbeitskommandos zu. Roland entscheidet sich dazu, wie seine Freunde in den Schacht einzufahren.

Da die Männer zu körperlich schwerer Arbeit gezwungen werden, versorgt man sie vergleichsweise besser und gibt ihnen später sogar die Möglichkeit, sich zusätzliche Nahrungsmittel zu kaufen. Die Gefangenen erhalten eine von der Normerfüllung abhängige Entlohnung, von der sie allerdings den Großteil für Bekleidung, Unterkunft und Verpflegung sowie für die »Wiedergutmachung« abgeben müssen.

»Es war zum Aushalten, aber gehungert hast du immer.«

Die riesigen Steinkohlevorkommen Sibiriens beherbergen Kohleflöze von mehreren Metern Höhe. An sechs Tagen in der Woche mit wechselnden Schichten fahren die Arbeiter in den Schacht 9/15 hinab und haben dann teilweise noch 20 Minuten Fußmarsch vor sich, bis sie den Arbeitsplatz erreichen. Auf den ersten zwei Sohlen sind die Temperaturen sehr niedrig, erst in tieferen Schichten wird die Erde wärmer.

Anfangs ist es Rolands Aufgabe, Holz zu transportieren, wofür er auf allen vieren durch die niedrigen Gänge kriechen muss. Diese Tätigkeit übernehmen nach gewisser Zeit fast ausschließlich japanische Kriegsgefangene. Roland wird im Hauptvortrieb eingesetzt. Er schafft Abraum beiseite und bohrt die Löcher für den Sprengmeister vor. Oft rutscht der Steinbohrer ab oder bohrt in die falsche Richtung, dann hält Roland das Gerät mit bloßen Händen an und justiert es neu.

Die Vorgehensweise funktioniert etliche Male gut, doch eines Tages verletzt Roland sich schlimm. Der Bohrer reißt seine Hände mit, zerquetscht beide Daumen und bricht ihm den Arm. Als die Verbände nach Wochen entfernt werden, ist Rolands Arm krumm verheilt und einer der Daumen versteift. Unter den Umständen ist die einzig mögliche Therapie das ständige Bewegen und Üben. Roland muss nun den ganzen Tag lang die untertägigen Förderwagen aneinanderketten und dafür Muttern an Bolzen drehen. Dabei leidet er ununterbrochen Schmerzen, aber immerhin ist sein neuer Arbeitsplatz auf der dritten Sohle in 336 Metern Tiefe, wo angenehme Umgebungstemperaturen herrschen.

Nach zweieinhalb Jahren Arbeit im Schacht 9/15 erfolgt im Frühjahr 1949 unvermittelt ein sowjetischer Befehl, nach welchem es den deutschen Zwangsarbeitern fortan untersagt ist, unter Tage zu arbeiten. Schnell wird auf Baustellen neue Beschäftigung für die Gefangenen gefunden, doch diese bedeutet die Arbeit im Freien, wo sie den strengen klimatischen Bedingungen Sibiriens schonungslos ausgesetzt sind. Erst bei minus 40 Grad ertönen Sirenen, die das Zeichen dafür geben, die Straßen zu verlassen und in Häusern Schutz zu suchen.

Nach der Fertigstellung einer Großgarage arbeiten Roland und seine Leidensgenossen in einer Asphaltfabrik. Trotz fleißiger Arbeit können sie die festgesetzte Norm auf den Baustellen nicht mehr erzielen und so bleibt ihnen immer weniger Geld, um sich zusätzliches Essen zu kaufen.

Auch finden wieder Vernehmungen der Gefangenen statt. Als Roland den Vorwurf, »Werwolf«-Mitglied zu sein, abermals bestreitet, wird er vom Dolmetscher mehrfach ins Gesicht geschlagen und muss für ein paar Tage in den Arrestbunker.

Am 5. August 1949 werden die Internierten in ein Lager nach Nowokusnezk im Südwesten Sibiriens transportiert. Die russische Großstadt heißt zu Ehren Josef Stalins zu dieser Zeit Stalinsk. Einige der Gefangenen müssen hier für ein Sägewerk arbeiten. Sie entladen Baumstämme aus Güterwagen und befördern sie bis zu der Stelle, wo daraus Bretter geschnitten werden. Roland ist stets an der Seite seines Heimatfreundes Gerhard und kann der Tätigkeit sogar etwas abgewinnen.

»Ich neige dazu, etwas eher günstiger als schlechter zu sehen. Und das ist vielleicht auch gut so. Ich bin sowieso ein Mensch, der eher mal lacht als was anderes.«

Im April 1950 wird von Heimreise gesprochen. Nahezu rasant geht die Fahrt innerhalb von 15 Tagen bis nach Brest-Litowsk. Die Gefangenen werden nicht einmal mehr bewacht, und so klettert Roland während eines Aufenthalts sogar wagemutig zwischen zwei Waggons, um sich die Umgebung anzuschauen.

Die Gefangenen durchlaufen eine gesundheitliche Prüfung und sollen dann auf Züge der DDR umsteigen. Doch es stehen zu wenige Waggons bereit und so muss ein großer Teil der Inhaftierten übergangsweise in einem nahegelegenen Kriegsgefangenenlager unterkommen.

Immer wieder werden in den folgenden Tagen Namen aufgerufen und Personen auf neu eingetroffene Züge verteilt. Die Männer rechnen sich anhand der alphabetischen Reihenfolge aus, wann sie endlich nach Hause kommen. Rolands Freund Gerhard ist unter den Entlassenen. Er kehrt zurück in die Heimat und berichtet Anita aufgeregt, es könne sich nur noch um Tage handeln, bis ihr Freund zurückkäme. Doch elf Namen vor Roland ist Schluss mit den Transporten.

Die Übriggebliebenen müssen auf unbestimmte Zeit im Lager 7284/1 Brest-Litowsk bleiben und auf dem Bahnhof Verladearbeiten ausführen. Sie hören DDR-Rundfunk und trauen ihren Ohren kaum, weil dort gemeldet wird, dass in der Sowjetunion mittlerweile nur noch Kriegsverbrecher seien, gegen die ein Verfahren liefe, und wenige Schwerkranke.

»Von Internierten wie uns, die nicht verurteilt waren und gar nichts gemacht hatten, war überhaupt keine Rede. Die Sache war abgeschlossen.«

Beim Umladen gelingt es Roland und den anderen Männern, heimlich Kassiber in die DDR zu verschicken. Seit Februar 1948 ist ihnen bereits erlaubt, mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen, doch wird die offizielle Post natürlich limitiert und zensiert. Einigen glückt es nun, über die Güterzüge zusätzliche Nachrichten an ihre Familien zu senden, und auf diesem unsicheren Weg landen auch Botschaften bei der Staatssicherheit der DDR.

Kassiber, 1950. Durch die Mithilfe eines Unbekannten gelingt die Zustellung der Nachricht an Rolands Eltern.

Nach fünf Monaten bringt man die Männer zurück in Richtung Osten, nach Minsk. Sie werden beauftragt, den Rohbau einer Kugellagerfabrik anzulegen, danach sei ihnen die Heimreise garantiert. Niemand hält Wort. Stattdessen werden sie im Juli 1951 ein weiteres Mal umgesiedelt, in die Stadt Donezk, die damals Stalino heißt. Zwei Monate lang arbeiten sie im Wohnungsbau und haben dabei stark mit der klimatischen Umstellung zu kämpfen, denn in dieser Region liegen feuchtwarme Bedingungen vor.

Die Gefangenen versuchen, ihre Entlassung durch Hungerstreiks zu erwirken, doch das Druckmittel erweist sich nur als ihr eigener Schaden und viele Männer haben große Angst vor Bestrafungen, also gibt man wieder auf.

Roland in Kiew, 1951. Die Gefangenen dürfen die Aufnahmen sogar nach Hause schicken, dort kommt das Foto aber nie an. Roland erhält es erst Jahrzehnte später aus einem Moskauer Archiv

Im September 1951 geht der Transport nach Kiew. Ihre Unterkunft ist ein nahegelegenes Waldlager. Eingesetzt werden die Gefangenen aber in einem anderen Stadtteil zum Bau eines Sanatoriums, bei dem sie mit ihrer eigenen Einfriedung beginnen müssen. Nur noch ein einziger russischer Posten bewacht die Männer.

In den deutschen Zeitungen lesen die Internierten immer wieder, dass ihre Existenz in der Sowjetunion völlig verleugnet wird. So entscheiden sich am 11. Februar 1952 erneut Lagerinsassen dazu, die Arbeit niederzulegen und eine verbindliche Aussage darüber zu fordern, wie lange die Zwangsarbeit noch andauern soll.

Das MWD, das Ministerium für innere Angelegenheiten und damit die Nachfolgeorganisation des NKWD, schickt mehrere Kommissionen nach Kiew, um Befragungen durchzuführen und die Überprüfungen und Versprechungen ziehen sich mehrere Monate hin.

Am Samstag, dem 17. Mai 1952 – es ist Rolands 24. Geburtstag – erfolgt die Information, dass alle Gefangenen ihr Werkzeug säubern und abgeben sollen, denn das Mittagessen gäbe es heute nicht auf der Baustelle, sondern im Lager. Der Grund für diese Änderung ist die Vorbereitung der Heimfahrt.

Auf direktem Weg geht es nun für die ca. 800 verbliebenen Gefangenen zurück in Richtung DDR. Nach einem kurzen Aufenthalt im Quarantänelager Bischofswerda wird Roland am 1. Juni 1952 in die Freiheit entlassen, nach insgesamt sieben Jahren Gefangenschaft in elf unterschiedlichen Lagern. Mit einem Telegramm kündigt er seinen Eltern einen Tag vorher an: »Erwartet mich Pfingsten«.

Einen Entlassungsschein erhält er nicht. Das einzige Dokument, das man ihm aushändigt, ist eine Quarantänebescheinigung. Die Spalte »Herkunftsland« ist auf dem Schreiben nicht ausgefüllt.

Die Rückkehr des Sohnes versetzt Familie Steinbach in helle Aufruhr. Rolands Schwester kommt an diesem Tag von einem Schulausflug und traut sich verängstigt nicht ins Haus. Das Mädchen war bei seiner Festnahme schließlich noch keine zwei Jahre alt und hat miterlebt, wie die Eltern jahrelang den Sohn vermissen, den sie als Bruder kaum kennt.

Sieben Jahre hat auch Rolands Freundin Anita auf ihn gewartet. Seit dem 25. Juni 1944 sind die beiden ein Paar. Zehn Jahre später, am 30. Juni 1954, heiraten Anita und Roland. Sie werden Eltern einer Tochter und eines Sohnes.

Mit seinem Freund Gerhard, der nach seiner Heimkehr aus Angst vor weiterer Verfolgung in die Bundesrepublik ausgewandert ist, telefoniert Roland jahrzehntelang an jedem Sonntagvormittag. Am 15. Januar 2018 stirbt sein Freund.

Fünf der ehemaligen Kameraden pflegen eine besonders enge Freundschaft. Zu DDR-Zeiten noch heimlich, treffen sie sich jedes Jahr, um ihren »zweiten Geburtstag« zu feiern und der Verstorbenen zu gedenken. Sie lassen einen Wimpel anfertigen, der die Stationen ihrer Gefangenschaft symbolhaft zeigt. Auf dessen Unterseite dokumentieren sie mit kleinen Plaketten Ort und Datum jedes Wiedersehens. Roland ist der letzte der fünf Freunde, der am Leben und deshalb heute im Besitz des Wimpels ist.

Der Wimpel der fünf Freunde. Eine Mühle steht für das sowjetische Speziallager Nr. 1 Mühlberg, der Förderturm für den Steinkohlebergbau in Sibirien, ein Stapel Holz für das Sägewerk in Stalinsk und eine Ziegelsteinmauer für die Zeit, in der sie hauptsächlich als Maurer tätig waren.

Seit 1992 ist Roland Mitglied der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (VOS) und der Initiativgruppe Lager Mühlberg e.V. (ILM). Ebenso lange schon beteiligt er sich an den Arbeitseinsätzen, die zur Entstehung und Pflege der Mahn- und Gedenkstätte des Lagers Mühlberg/Elbe durchgeführt werden und nimmt an den Gedenktreffen teil, die einmal jährlich am ersten Sonnabend im September an die Eröffnung des Speziallagers im Jahr 1945 durch die sowjetische Geheimpolizei erinnern. Regelmäßig wohnt er den sogenannten Pelzmützentreffen bei, die aufgrund der schwindenden Zahl Überlebender im Mai 2019 zum letzten Mal stattfinden.

An seinem 90. Geburtstag am 17. Mai 2018 macht Roland mit Freunden einen Ausflug auf das Rochlitzer Schloss, das so starke Erinnerungen an seine Jugend birgt. Er berichtet dem Gästeführer vom 31. Oktober 1945, an dem er seine Mutter im Schlosshof stehen sieht, so nah und doch unerreichbar. Nachdem die Schlossführung beendet ist, schließt ihm der Mann das Dachzimmer auf und lässt ihn aus dem Fenster schauen, wie vor 73 Jahren. Ein bewegendes Ereignis für dieses besondere Jubiläum.

»Eine Bitte habe ich an zukünftige Generationen: Sich niemals von Populisten jeder Art beeinflussen zu lassen und Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus in jeder Form abzulehnen.«

Auf der Website www.lager-muehlberg.de steht die Biografie von Roland Steinbach zum kostenfreien Download zur Verfügung: LINK