»Wir mussten immer sehen, dass wir mit dem Arsch an die Wand kommen.«

Wolfgang Looß erblickt am 5. Oktober 1928 in Chemnitz das Licht der Welt. Sein Vater ist Typenhebelschleifer, die Mutter Hausfrau. Mit dem zwei Jahre jüngeren Bruder lebt die Familie in einem Mehrfamilienhaus auf dem Kaßberg. Der Vater ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. 1938 brennt die Gartenlaube der Familie ab, offensichtlich eine Drohung von Nationalsozialisten, denn die SPD ist offiziell seit 1933 verboten. Familie Looß zieht zur Verwandtschaft nach Grüna, ein Stadtteil westlich der Chemnitzer Innenstadt.

Wolfgang wird 1938 automatisch Mitglied des Deutschen Jungvolks, der Jugendorganisation der Hitlerjugend für Jungen zwischen 10 und 14 Jahren. Ein knappes Jahr später bricht mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg aus. Im Alter von 14 Jahren geht Wolfgang zur Flieger-Hitlerjugend. Nachdem er die Volksschule beendet hat, beginnt er eine Lehre als Werkzeugmacher in den Wanderer-Werken, in denen sein Vater arbeitet.

Am 15. Januar 1945 wird Wolfgang zum Reichsarbeitsdienst (RAD) eingezogen. Nach mehreren Marschbefehlen zieht er sich bei den allseits stattfindenden Kampfhandlungen einen Streifschuss an der Ferse zu, woraufhin man ihn wieder zurück nach Chemnitz schickt. Die Stadt ist bereits von Alliierten eingenommen. Grüna fällt unter amerikanische Besatzung, und Wolfgang benötigt einen Passierschein, um in das sowjetisch besetzte Chemnitz-Schönau zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen.

Wolfgangs Vater wird bereits 1941 nach Dessau dienstverpflichtet. Die Familie in Grüna erhält unterdessen Einquartierung von Wehrmachtssoldaten. Einer der Soldaten vermittelt den Kontakt zu einer Familie von Kleinbauern in Vockerode, wo Wolfgangs Vater fortan bei der Bewirtschaftung des Hofes aushilft und im Gegenzug Nahrungsmittel erhält. Als Wolfgang seine Lehrstelle verliert, da das Werk ausgeplündert ist, fährt er ebenfalls nach Vockerode und hilft, die anstehende Ernte einzubringen.

Ende September 1945 steht Wolfgangs 17. Geburtstag kurz bevor. Obwohl er guten Kontakt zu der Vockeroder Familie hat und man ihn mit Kuchen – zu Nachkriegszeiten eine Besonderheit – zum Bleiben überreden will, entscheidet er sich für eine Rückkehr nach Chemnitz, um dort mit seinen Freunden zu feiern.

Bei seiner Ankunft richtet ihm die Mutter aus, er solle sich bei der Polizeiwache im Gemeindeamt melden, was Wolfgang auch umgehend tut. Doch weil Sonntag ist, verweist ihn der Polizist auf den Folgetag. Worum es geht, weiß er nicht, also sucht Wolfgang am nächsten Tag erneut die Polizeiwache auf.

Mit einem Motorrad bringt man ihn zur sowjetischen Militärkommandantur auf dem Kaßberg. Dort steckt man den ahnungslosen Jugendlichen in eine Zelle, in der schon einige seiner Schulkameraden sitzen. Neun Tage verbleibt Wolfgang in der kleinen Zelle und verbringt seinen Geburtstag in Gefangenschaft. Die Jugendlichen haben weder die Möglichkeit, sich zu waschen, noch die Kleidung zu wechseln.

»Der eine stank mehr als der andere. Das ging beim Schweiß los und hörte bei allem anderen auf.

Am 9. Oktober 1945 verlegt man ihn in den Westflügel des Kaßberg-Gefängnisses. Dort kommt Wolfgang in eine Einzelzelle, in der bereits vier ältere, kahl rasierte Männer sitzen. Man schert ihm ebenfalls den Kopf. Die Fenster der Zelle sind verblendet, dafür brennt Tag und Nacht Licht. Zwischen 6 und 24 Uhr ist Schlafen und Reden verboten.

Nachts wird Wolfgang zur Vernehmung geholt. Die Wege zum Verhör sind die einzigen Schritte, die Wolfgang in den 47 Tagen im Kaßberg-Gefängnis geht und bei denen er eine andere Luft atmet als die in der überbelegten Einzelzelle. Man wirft ihm vor, der nationalsozialistischen, auf Anschläge hinter den Frontlinien spezialisierten Partisanentruppe »Werwolf« anzugehören.

Die sowjetischen Beamten wenden körperliche Folter an, sie schlagen Wolfgang mit einem Gewehrkolben die Lippe blutig. Da die Vernehmer kaum Deutsch sprechen und Wolfgang kein Russisch versteht ist die Verständigung schwierig. Unterschreiben muss Wolfgang die Protokolle trotzdem.

Am 17. November 1945 wird Wolfgang zusammen mit anderen Häftlingen in einen Bus geladen. Sie sitzen auf dem Blechboden, rückwärts zur Fahrtrichtung, im Nacken den bewaffneten Posten. Die Fenster sind weiß getüncht. Ihre Fahrt endet im sowjetischen Speziallager Nr. 4 Bautzen, einem mit Mauern aus gelben Klinkern eingefassten Gefängnisbau, der von den älteren Kameraden als das »gelbe Elend« bezeichnet wird.

Hier finden keine Verhöre mehr statt, dafür strenger Gefängnisalltag. In der Großlatrine tauscht man dann heimlich Nachrichten über Neuzugänge, Todesfälle oder Transporte aus. Wolfgang wird innerhalb des Lagers mehrfach verlegt. Meist ist er in Arbeitssälen oder Baracken untergebracht. Er schläft auf Holzpritschen ohne Decken oder Matratzen und noch immer trägt er die Kleidung, in der er verhaftet wurde. Täglich werden ihnen 300 g Brot und dünne Suppe gereicht. Wolfgang zählt mit: 880 Mal hintereinander erhält er Graupenschleimwasser als Verpflegung.

»Die Suppen hielten sie dünn, damit auch zur folgenden Mahlzeit wieder Hunger vorhanden war.«

Die Sterberate infolge von Unterernährung ist hoch. Verstorbene werden auf dem sogenannten Karnickelberg verscharrt, einem Massengrab in Splitterschutzgräben außerhalb des Lagers.

15 Monate ist Wolfgang im Speziallager Nr. 4 Bautzen inhaftiert. Dann folgt eine Untersuchung der Insassen: Mit einem Griff in den Hintern wird die noch vorhandene Muskelmasse überprüft. Anschließend stattet man die Männer mit alten Wehrmachtsuniformen und jenen Pelzmützen aus, aufgrund deren die Gruppe später unter der Bezeichnung »Pelzmützentransport« bekannt wird, und führt sie zum Güterbahnhof in Bautzen.

Jeweils 20 Mann steckt man in einen Waggon und riegelt ihn dann ab. Auf beiden Seiten befinden sich doppelstöckige Holzpritschen als Schlaf- oder Sitzgelegenheit. Ein Kübel und eine Rinne sind für die Notdurft vorgesehen. In der Mitte steht ein Rundofen, der jedoch kaum Wärme erzeugt, da durch die Erschütterung während der Fahrt jegliche Glut in den Aschekasten fällt.

Wenn der Zug hält, wird für wenige Minuten die Tür geöffnet, um Essen zu verteilen und den Kübel zu leeren. Es gibt trockenes Brot und salzigen Fisch, dazu nur wenig Tee und Suppe. Die Männer leiden Durst, sodass sich die verbarrikadierten Fenster sogar als Vorteil erweisen, denn morgens können sie den Reif ablecken, der sich durch die Kälte an den Schrauben gebildet hat.

Als sie in Brest in die sowjetische Spurweite umgeladen werden, ist allen klar, dass es weit fort geht und sie die Heimat erst Jahre später wiedersehen werden. 35 Tage fährt der Zug, dann erreichen sie am 8. März 1947 die russische Industriestadt Prokopjewsk in Westsibirien. Etwa drei Kilometer außerhalb der Stadt befindet sich das Gefangenenlager 7525/7, eingezäunt mit Draht und Sichtblenden. Für die Häftlinge ist es das »Lager am Roten Berg«.

Wolfgang wird zusammen mit 60 bis 80 anderen Männern in einem fensterlosen Erdbunker untergebracht. Sie haben Zwangsarbeit in Kohlebergwerken zu leisten, die nur über einen zweistündigen Fußmarsch zu erreichen sind. Die Schachtarbeiten verlangen den Männern viel ab. Sie müssen das gefrorene Erdreich mit der Spitzhacke abschlagen und sind dabei der Witterung gnadenlos ausgesetzt. Wolfgang wird dank seiner mechanischen Ausbildung in die Werkstatt versetzt. Dort fertigt er Ausrüstungsgegenstände für den Schacht sowie Kleinbahnschienen.

Täglich zweimal werden die Gefangenen auf dem Appellplatz gezählt, eine oftmals stundenlange Prozedur, die keine Rücksicht auf Wetterverhältnisse nimmt. Die Kameradschaft unter den Häftlingen ist groß. Einige Kontakte hat Wolfgang bereits aus dem Speziallager Nr. 4 Bautzen, doch die Schicksalsgemeinschaften werden immer wieder durch Verlegungen in andere Lager auseinandergerissen. Wohin es geht, sagt man ihnen nie.

»Wir sind aus einem Lager raus, losmarschiert, und wo wir hinkamen, wussten wir nicht. Wir bemerkten auch selten einen Unterschied zwischen dort und dort.«

Im September 1947 laufen die Zwangsarbeiter in strömendem Regen zu einem Lager mit der Bezeichnung 7525/9. Wolfgang zieht sich eine doppelseitige Lungenentzündung zu. Mit hohem Fieber wird er ins Lazarett eingewiesen. Der zuständige Arzt ist ein ehemaliger russischer Fliegeroffizier, der in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten und deshalb degradiert und verbannt worden ist. Er hat ein Herz für die Jugendlichen und kümmert sich um ihre Genesung, nicht zuletzt durch das Einschmuggeln von etwas Obst und Gemüse.

Wolfgangs zwei Zimmergenossen überleben ihre Krankheit nicht. Dystrophie, Furunkulose und Tuberkulose fordern durch mangelnde Ernährung und Hygiene viele Opfer. Die Behandlung der Kranken ist für die Ärzte schwierig, da ihnen kaum Medikamente oder Verbandsmaterial zur Verfügung stehen. An Zahnbehandlungen ist nicht zu denken.

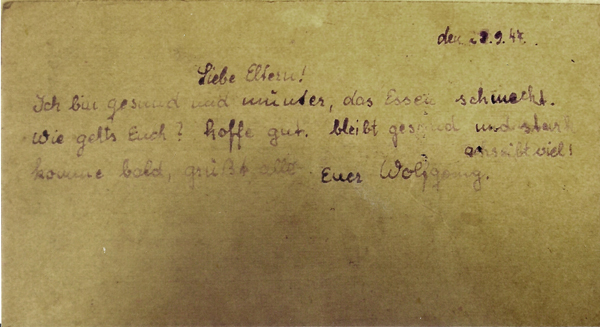

Noch während Wolfgang schwer krank ans Bett gefesselt ist, dürfen die Häftlinge zum ersten Mal Kontakt mit ihren Angehörigen aufnehmen. Die ersten 25 Worte, die er an seine Eltern schreibt, lauten: »Liebe Eltern! Ich bin gesund und munter, das Essen schmeckt. Wie gehts Euch? Hoffe gut. Bleibt gesund und stark. Komme bald, grüßt alle. Schreibt viel! Euer Wolfgang.«

Wolfgang Looß‘ erster Brief an die Eltern, 1947

Im Lager 7525/9 verbleibt Wolfgang für etwa ein Jahr. Nach seiner Gesundung wird er im Wohnungsbau eingesetzt, muss Ziegel fahren, Betonplatten stapeln, eine Mischmaschine bedienen. Ein Kamerad bringt ihm das Mauern bei, eine stets gefragte Fähigkeit, die ihn vor noch schwereren Tätigkeiten bewahrt.

Im September 1948 geht es zurück ins Lager 7525/7, das Lager am Roten Berg. Dort trifft er einen Freund, der aufgrund seiner schweren Krankheit in die Heimat entlassen wird und den Eltern Grüße ausrichten kann. Wolfgangs Eltern bemühen sich von Anfang an um die Freilassung des Sohnes. Der Vater, mittlerweile SED-Mitglied, richtet zahlreiche Eingaben an die Staatsorgane der DDR, doch ohne Erfolg. Wolfgangs Mutter erkrankt schwer aus Sorge um ihren Sohn.

Wolfgang wird unterdessen ins Lager 7525/10 Stalinsk verlegt, im März 1949 in ein weiteres Lager. Dort arbeitet er in einer mechanischen Werkstatt. Hier kann er seine Kenntnisse voll einsetzen und so die Normerfüllung positiv beeinflussen. Die Erfüllung des Leistungssolls ist für die Internierten deshalb von Wichtigkeit, weil sie bei Erfolg zusätzliches Brot oder sogar Zucker erhalten.

»Die Normerfüllung spielte bei uns die größte Rolle, dafür mausten wir uns auch manchmal gegenseitig die Ziegel. Unsere ganze Gefangenschaft war eine reine Magenfrage.«

Im Herbst 1949 füllen sich die Unterkünfte mit Insassen des Lagers 7503/11 Anschero-Sudschensk, da dieses aufgelöst worden ist. Wolfgang und seine Kameraden hoffen auf die baldige Heimreise. Im März 1950 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Die Gefangenen werden mit neuer Kleidung ausgestattet und nach alphabetischer Reihenfolge den Waggons zugeteilt.

In Moskau macht die Bahn einen Zwischenstopp zum Baden und Entlausen der Häftlinge. Nach elf Tagen kommt der Zug in Brest an. Dort erwartet sie das Unfassbare: Es stehen keine Waggons mit der richtigen Spurweite zum Transport in die Heimat bereit. Also bringt man die Insassen in zwei Lagern unter, aufgeteilt nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen.

Mehrere Wochen geschieht nichts. Da es auch keine Arbeit zu verrichten gibt, vergeht die Zeit für Wolfgang noch langsamer. Dann wird wieder abgezählt. In einem Lager beginnt man beim ersten und in dem anderen beim letzten Buchstaben des russischen Alphabets. Wolfgang Looß hat Pech, bei »Le« sind die Waggons voll. Gemeinsam mit etwa 200 Mann muss er in Brest zurückbleiben.

Bis zum Herbst 1950 wird Wolfgang in Brest zum Umladen von Gütern auf dem Bahnhof eingesetzt. Die Arbeit ist körperlich sehr schwer, wird jedoch von den Häftlingen begrüßt, weil sie die Möglichkeit bietet, heimlich kleine Briefe auf Zigarettenpapier zu schreiben und an die Güterwagen zu nageln, die in Richtung Heimat fahren. Ein ehrlicher Finder soll die Nachrichten an den Adressaten weiterleiten. Tatsächlich kann Wolfgang auf diese Weise seiner Familie mehrere Schreiben zukommen lassen.

Die Männer nehmen auch Kontakt mit den Kellnern eines Mitropa-Speisewagens auf und erhalten Butter und Obst geschenkt. Deren Verpackungen werden im Lager jedoch von den Wachhabenden entdeckt und die Arbeit am Bahnhof Brest daraufhin verboten.

Wolfgang durchläuft Arbeitslager in Minsk und Stalino und kommt im Oktober 1951 schließlich nach Kiew. Hier verbringt er sein siebentes Weihnachtsfest in Gefangenschaft. Im Laufe der Jahre haben er und seine Kameraden gelernt, sich mit neuer Kleidung zu versorgen, indem sie Hemden aus Bettlaken nähen und Pullover aus den aufgelösten Fäden einer Wolldecke fertigen.

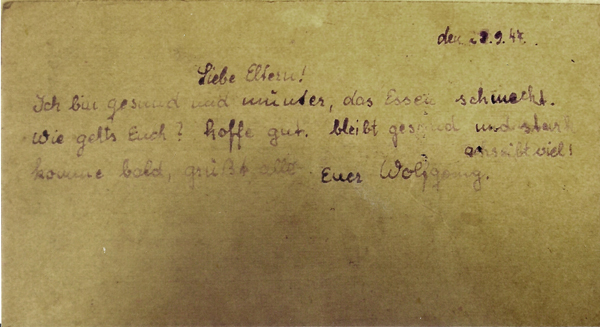

Wolfgang Looß in einer umgeänderten Flieger-Panzerjacke, Minsk 1951

Zudem nutzen sie ihre mechanischen und handwerklichen Fähigkeiten, um Produkte herzustellen, mit denen sie handeln können. Auf diese Weise entstehen Lampenschirme aus Glas oder Vorhängeschlösser. Solche Gegenstände können sie bei der Bevölkerung gegen Brot oder Kartoffeln tauschen.

Anfangs findet die Produktion im Geheimen statt. Später sind es die sowjetischen Offiziere selbst, die nach Spezialanfertigungen fragen: U-förmige Absatzeisen für die Stiefel oder einen Nagelbesatz für die Schusswaffe. Für die Erzeugnisse erhalten die Häftlinge Tabak, den sie wiederum gegen Lebensmittel eintauschen, oder die Offiziere tragen zur Beschaffung der Rohstoffe bei.

»Wir mussten eben immer sehen, wie wir – auf Deutsch gesagt – mit dem Arsch an die Wand kommen. Das machten wir, indem wir die Füllfederhalter bauten, oder Fingerringe.«

Die heimlichen Handwerksarbeiten bergen aber auch Unfallrisiken. Beim Herstellen eines Fingerrings reißt der Bohrer Wolfgang das Werkstück aus der Hand, es schlägt ihm tief in den Arm. Weil er zu keinem Arzt gehen kann, hält er den Schnitt tagelang mit Isolierband zusammen. Derart mangelhaft versorgt, heilt die Wunde nur sehr langsam und hinterlässt eine große Narbe.

Auch bei den verordneten Arbeiten kommt es zu Unfällen. Beim Mauern eines Gebäudes stürzt das Gerüst, auf dem Wolfgang sich befindet, unter der Last des Mörtels zusammen. Er fällt vier Stockwerke tief, verletzt sich jedoch kaum, vermutlich dank seiner wattierten Winterkleidung. Der dritte Unfall seiner Lagerzeit geschieht bei der Reparatur eines defekten Kabels. Der elektrische Schlag wirft Wolfgang um, er ist bewusstlos. Doch auch hier kommt er glimpflich davon.

Sechs Jahre und acht Monate ist Wolfgang inhaftiert. Dann werden die Männer am 20. Mai 1952 erneut zum Baden und Entlausen geschickt und erhalten frische Kleidung. Sie müssen eine Schweigeerklärung unterschreiben.

Dass sie diesmal wirklich nach Hause kommen, merken sie daran, dass der Zug nicht mehr bewacht wird. Sie erreichen Frankfurt/Oder, dort kauft Wolfgang eine Postkarte, um seine Eltern über die bevorstehende Ankunft zu informieren. Geld hat er keins, aber einen Holzkoffer voller Zigaretten, eine offensichtlich gern gesehene Tauschware. Nach einer weiteren Untersuchung und zweitägiger Quarantäne im Entlassungslager Bischofswerda findet am 30. Mai 1952 die langersehnte Heimkehr statt. Wolfgang ist nun 24 Jahre alt.

Zurück in Grüna versucht Wolfgang, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Die Wanderer-Werke wollen seine Ausbildung nicht fortsetzen, denn wer erst so spät aus russischer Gefangenschaft zurückkehrt, gilt in den Augen des Betriebsrats als Kriegsverbrecher. Ein Bekannter besorgt ihm eine Arbeitsstelle im VEB Modul in Altchemnitz.

Bereits 1953 sieht Wolfgang den Kaßberg wieder. Er erhält eine polizeiliche Vorladung, sowjetische Offiziere befragen ihn zu seinen Tätigkeiten in den sibirischen Arbeitslagern. Wolfgang kann sich nun souverän mit ihnen unterhalten, denn er beherrscht mittlerweile die russische Sprache.

Im Jahre 1954 heiratet er, 1957 wird seine Tochter geboren, doch wegen einer außerehelichen Verbindung Wolfgangs lässt sich das Paar scheiden. Er studiert an der Ingenieurschule und erwirbt im Anschluss daran im Abendstudium das Diplom. In seinem Betrieb ist er fortan Abteilungsleiter im Sektor Hauptmechanik. 1970 heiratet er erneut, seine Frau Margot bringt eine Tochter mit in die Ehe. Zu seiner leiblichen Tochter hat er weiterhin guten Kontakt, sie fahren regelmäßig gemeinsam in den Urlaub.

Über seine Lagervergangenheit schweigt Wolfgang fast 40 Jahre lang.

»Vor der Wende durften wir darüber sowieso nicht reden. Das war eindeutig.«

Zwar trifft er sich heimlich mit ehemaligen Häftlingen, redet mit ihnen in der Öffentlichkeit aber nicht über die Vergangenheit. Wolfgangs Vorsicht ist nicht unbegründet. Seine eigene Tochter wird als Inoffizielle Mitarbeiterin verpflichtet, nachdem Grenzsoldaten sie der Einfuhr verbotener Urlaubseinkäufe bezichtigt haben. Sie erhält die Weisung, sich ab sofort von der Familie fernzuhalten. Wolfgang ist für das MfS jedoch unauffällig, wie er später seinen Stasi-Akten entnehmen kann.

Er wendet sich dem Hobby des Modelleisenbahnbaus zu, gründet einen Motorsportklub mit und engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr seines Betriebes. Im Herbst 1989 erhält die Freiwillige Feuerwehr des VEB Modul den Auftrag, die Demonstrationen in Karl-Marx-Stadt mithilfe ihrer Einsatzwagen und Wasserwerfer niederzuschlagen.

Wolfgang weigert sich. Nach seinen Gründen befragt, spricht er vor den Arbeitskollegen zum ersten Mal seine Gefangenschaft an. Sie sind überrascht, und sogar die Parteimitglieder unter der Belegschaft verweigern nach Wolfgangs Offenbarung den Einsatz.

Nachdem er im April 1991 einen Herzinfarkt erleidet, bricht Wolfgang sein Schweigen komplett. Noch auf dem Krankenbett schreibt er seine Erinnerungen nieder. 1992 wird er Mitglied der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V. (VOS). Seit 1997 nimmt er an den jährlichen Treffen der ehemaligen »Pelzmützen« teil. Für den Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e. V. hält er Vorträge und übernimmt Führungen.

Wolfgang lässt es sich nicht nehmen, so oft es möglich ist über die sieben Jahre zu reden, die er in Gefangenschaft verbringen musste. Seine Erinnerungen sind dann so bildhaft, als würde er alles noch einmal erleben. An den Tagen, an denen er über seine Jugendjahre spricht, kann er abends allerdings nur schlecht einschlafen.

Im Jahr 2000 stellt Wolfgang Looß einen Antrag auf Rehabilitierung bei der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation. Sein Gesuch wird mit der Begründung abgelehnt, dass keine Verurteilung vorliege. Für die Berechnung seiner Rente haben ehemalige Kameraden eidesstattliche Erklärungen abgegeben, denn offizielle Nachweise über die Zeit in den Gefängnissen und Lagern hat Wolfgang keine. Manche lehnen es auch ab, eine Aussage zu machen.

Wolfgang hat inzwischen Enkel und Urenkel, doch der Kontakt zu seiner leiblichen Tochter normalisiert sich nicht wieder vollkommen. 2014 erkrankt Wolfgangs Frau an Krebs und erliegt der Krankheit schließlich im Mai 2015. Der Verlust seiner Partnerin trifft Wolfgang schwer. Nach zwei Schlaganfällen verschlechtert sich auch sein Gesundheitszustand zusehends, bis er am 24. September 2015 im Alter von 86 Jahren verstirbt.

»Wir mussten immer sehen, dass wir mit dem Arsch an die Wand kommen.«

Wolfgang Looß erblickt am 5. Oktober 1928 in Chemnitz das Licht der Welt. Sein Vater ist Typenhebelschleifer, die Mutter Hausfrau. Mit dem zwei Jahre jüngeren Bruder lebt die Familie in einem Mehrfamilienhaus auf dem Kaßberg. Der Vater ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. 1938 brennt die Gartenlaube der Familie ab, offensichtlich eine Drohung von Nationalsozialisten, denn die SPD ist offiziell seit 1933 verboten. Familie Looß zieht zur Verwandtschaft nach Grüna, ein Stadtteil westlich der Chemnitzer Innenstadt.

Wolfgang wird 1938 automatisch Mitglied des Deutschen Jungvolks, der Jugendorganisation der Hitlerjugend für Jungen zwischen 10 und 14 Jahren. Ein knappes Jahr später bricht mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg aus. Im Alter von 14 Jahren geht Wolfgang zur Flieger-Hitlerjugend. Nachdem er die Volksschule beendet hat, beginnt er eine Lehre als Werkzeugmacher in den Wanderer-Werken, in denen sein Vater arbeitet.

Am 15. Januar 1945 wird Wolfgang zum Reichsarbeitsdienst (RAD) eingezogen. Nach mehreren Marschbefehlen zieht er sich bei den allseits stattfindenden Kampfhandlungen einen Streifschuss an der Ferse zu, woraufhin man ihn wieder zurück nach Chemnitz schickt. Die Stadt ist bereits von Alliierten eingenommen. Grüna fällt unter amerikanische Besatzung, und Wolfgang benötigt einen Passierschein, um in das sowjetisch besetzte Chemnitz-Schönau zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen.

Wolfgangs Vater wird bereits 1941 nach Dessau dienstverpflichtet. Die Familie in Grüna erhält unterdessen Einquartierung von Wehrmachtssoldaten. Einer der Soldaten vermittelt den Kontakt zu einer Familie von Kleinbauern in Vockerode, wo Wolfgangs Vater fortan bei der Bewirtschaftung des Hofes aushilft und im Gegenzug Nahrungsmittel erhält. Als Wolfgang seine Lehrstelle verliert, da das Werk ausgeplündert ist, fährt er ebenfalls nach Vockerode und hilft, die anstehende Ernte einzubringen.

Ende September 1945 steht Wolfgangs 17. Geburtstag kurz bevor. Obwohl er guten Kontakt zu der Vockeroder Familie hat und man ihn mit Kuchen – zu Nachkriegszeiten eine Besonderheit – zum Bleiben überreden will, entscheidet er sich für eine Rückkehr nach Chemnitz, um dort mit seinen Freunden zu feiern.

Bei seiner Ankunft richtet ihm die Mutter aus, er solle sich bei der Polizeiwache im Gemeindeamt melden, was Wolfgang auch umgehend tut. Doch weil Sonntag ist, verweist ihn der Polizist auf den Folgetag. Worum es geht, weiß er nicht, also sucht Wolfgang am nächsten Tag erneut die Polizeiwache auf.

Mit einem Motorrad bringt man ihn zur sowjetischen Militärkommandantur auf dem Kaßberg. Dort steckt man den ahnungslosen Jugendlichen in eine Zelle, in der schon einige seiner Schulkameraden sitzen. Neun Tage verbleibt Wolfgang in der kleinen Zelle und verbringt seinen Geburtstag in Gefangenschaft. Die Jugendlichen haben weder die Möglichkeit, sich zu waschen, noch die Kleidung zu wechseln.

»Der eine stank mehr als der andere. Das ging beim Schweiß los und hörte bei allem anderen auf.

Am 9. Oktober 1945 verlegt man ihn in den Westflügel des Kaßberg-Gefängnisses. Dort kommt Wolfgang in eine Einzelzelle, in der bereits vier ältere, kahl rasierte Männer sitzen. Man schert ihm ebenfalls den Kopf. Die Fenster der Zelle sind verblendet, dafür brennt Tag und Nacht Licht. Zwischen 6 und 24 Uhr ist Schlafen und Reden verboten.

Nachts wird Wolfgang zur Vernehmung geholt. Die Wege zum Verhör sind die einzigen Schritte, die Wolfgang in den 47 Tagen im Kaßberg-Gefängnis geht und bei denen er eine andere Luft atmet als die in der überbelegten Einzelzelle. Man wirft ihm vor, der nationalsozialistischen, auf Anschläge hinter den Frontlinien spezialisierten Partisanentruppe »Werwolf« anzugehören.

Die sowjetischen Beamten wenden körperliche Folter an, sie schlagen Wolfgang mit einem Gewehrkolben die Lippe blutig. Da die Vernehmer kaum Deutsch sprechen und Wolfgang kein Russisch versteht ist die Verständigung schwierig. Unterschreiben muss Wolfgang die Protokolle trotzdem.

Am 17. November 1945 wird Wolfgang zusammen mit anderen Häftlingen in einen Bus geladen. Sie sitzen auf dem Blechboden, rückwärts zur Fahrtrichtung, im Nacken den bewaffneten Posten. Die Fenster sind weiß getüncht. Ihre Fahrt endet im sowjetischen Speziallager Nr. 4 Bautzen, einem mit Mauern aus gelben Klinkern eingefassten Gefängnisbau, der von den älteren Kameraden als das »gelbe Elend« bezeichnet wird.

Hier finden keine Verhöre mehr statt, dafür strenger Gefängnisalltag. In der Großlatrine tauscht man dann heimlich Nachrichten über Neuzugänge, Todesfälle oder Transporte aus. Wolfgang wird innerhalb des Lagers mehrfach verlegt. Meist ist er in Arbeitssälen oder Baracken untergebracht. Er schläft auf Holzpritschen ohne Decken oder Matratzen und noch immer trägt er die Kleidung, in der er verhaftet wurde. Täglich werden ihnen 300 g Brot und dünne Suppe gereicht. Wolfgang zählt mit: 880 Mal hintereinander erhält er Graupenschleimwasser als Verpflegung.

»Die Suppen hielten sie dünn, damit auch zur folgenden Mahlzeit wieder Hunger vorhanden war.«

Die Sterberate infolge von Unterernährung ist hoch. Verstorbene werden auf dem sogenannten Karnickelberg verscharrt, einem Massengrab in Splitterschutzgräben außerhalb des Lagers.

15 Monate ist Wolfgang im Speziallager Nr. 4 Bautzen inhaftiert. Dann folgt eine Untersuchung der Insassen: Mit einem Griff in den Hintern wird die noch vorhandene Muskelmasse überprüft. Anschließend stattet man die Männer mit alten Wehrmachtsuniformen und jenen Pelzmützen aus, aufgrund deren die Gruppe später unter der Bezeichnung »Pelzmützentransport« bekannt wird, und führt sie zum Güterbahnhof in Bautzen.

Jeweils 20 Mann steckt man in einen Waggon und riegelt ihn dann ab. Auf beiden Seiten befinden sich doppelstöckige Holzpritschen als Schlaf- oder Sitzgelegenheit. Ein Kübel und eine Rinne sind für die Notdurft vorgesehen. In der Mitte steht ein Rundofen, der jedoch kaum Wärme erzeugt, da durch die Erschütterung während der Fahrt jegliche Glut in den Aschekasten fällt.

Wenn der Zug hält, wird für wenige Minuten die Tür geöffnet, um Essen zu verteilen und den Kübel zu leeren. Es gibt trockenes Brot und salzigen Fisch, dazu nur wenig Tee und Suppe. Die Männer leiden Durst, sodass sich die verbarrikadierten Fenster sogar als Vorteil erweisen, denn morgens können sie den Reif ablecken, der sich durch die Kälte an den Schrauben gebildet hat.

Als sie in Brest in die sowjetische Spurweite umgeladen werden, ist allen klar, dass es weit fort geht und sie die Heimat erst Jahre später wiedersehen werden. 35 Tage fährt der Zug, dann erreichen sie am 8. März 1947 die russische Industriestadt Prokopjewsk in Westsibirien. Etwa drei Kilometer außerhalb der Stadt befindet sich das Gefangenenlager 7525/7, eingezäunt mit Draht und Sichtblenden. Für die Häftlinge ist es das »Lager am Roten Berg«.

Wolfgang wird zusammen mit 60 bis 80 anderen Männern in einem fensterlosen Erdbunker untergebracht. Sie haben Zwangsarbeit in Kohlebergwerken zu leisten, die nur über einen zweistündigen Fußmarsch zu erreichen sind. Die Schachtarbeiten verlangen den Männern viel ab. Sie müssen das gefrorene Erdreich mit der Spitzhacke abschlagen und sind dabei der Witterung gnadenlos ausgesetzt. Wolfgang wird dank seiner mechanischen Ausbildung in die Werkstatt versetzt. Dort fertigt er Ausrüstungsgegenstände für den Schacht sowie Kleinbahnschienen.

Täglich zweimal werden die Gefangenen auf dem Appellplatz gezählt, eine oftmals stundenlange Prozedur, die keine Rücksicht auf Wetterverhältnisse nimmt. Die Kameradschaft unter den Häftlingen ist groß. Einige Kontakte hat Wolfgang bereits aus dem Speziallager Nr. 4 Bautzen, doch die Schicksalsgemeinschaften werden immer wieder durch Verlegungen in andere Lager auseinandergerissen. Wohin es geht, sagt man ihnen nie.

»Wir sind aus einem Lager raus, losmarschiert, und wo wir hinkamen, wussten wir nicht. Wir bemerkten auch selten einen Unterschied zwischen dort und dort.«

Im September 1947 laufen die Zwangsarbeiter in strömendem Regen zu einem Lager mit der Bezeichnung 7525/9. Wolfgang zieht sich eine doppelseitige Lungenentzündung zu. Mit hohem Fieber wird er ins Lazarett eingewiesen. Der zuständige Arzt ist ein ehemaliger russischer Fliegeroffizier, der in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten und deshalb degradiert und verbannt worden ist. Er hat ein Herz für die Jugendlichen und kümmert sich um ihre Genesung, nicht zuletzt durch das Einschmuggeln von etwas Obst und Gemüse.

Wolfgangs zwei Zimmergenossen überleben ihre Krankheit nicht. Dystrophie, Furunkulose und Tuberkulose fordern durch mangelnde Ernährung und Hygiene viele Opfer. Die Behandlung der Kranken ist für die Ärzte schwierig, da ihnen kaum Medikamente oder Verbandsmaterial zur Verfügung stehen. An Zahnbehandlungen ist nicht zu denken.

Noch während Wolfgang schwer krank ans Bett gefesselt ist, dürfen die Häftlinge zum ersten Mal Kontakt mit ihren Angehörigen aufnehmen. Die ersten 25 Worte, die er an seine Eltern schreibt, lauten: »Liebe Eltern! Ich bin gesund und munter, das Essen schmeckt. Wie gehts Euch? Hoffe gut. Bleibt gesund und stark. Komme bald, grüßt alle. Schreibt viel! Euer Wolfgang.«

Wolfgang Looß‘ erster Brief an die Eltern, 1947

Im Lager 7525/9 verbleibt Wolfgang für etwa ein Jahr. Nach seiner Gesundung wird er im Wohnungsbau eingesetzt, muss Ziegel fahren, Betonplatten stapeln, eine Mischmaschine bedienen. Ein Kamerad bringt ihm das Mauern bei, eine stets gefragte Fähigkeit, die ihn vor noch schwereren Tätigkeiten bewahrt.

Im September 1948 geht es zurück ins Lager 7525/7, das Lager am Roten Berg. Dort trifft er einen Freund, der aufgrund seiner schweren Krankheit in die Heimat entlassen wird und den Eltern Grüße ausrichten kann. Wolfgangs Eltern bemühen sich von Anfang an um die Freilassung des Sohnes. Der Vater, mittlerweile SED-Mitglied, richtet zahlreiche Eingaben an die Staatsorgane der DDR, doch ohne Erfolg. Wolfgangs Mutter erkrankt schwer aus Sorge um ihren Sohn.

Wolfgang wird unterdessen ins Lager 7525/10 Stalinsk verlegt, im März 1949 in ein weiteres Lager. Dort arbeitet er in einer mechanischen Werkstatt. Hier kann er seine Kenntnisse voll einsetzen und so die Normerfüllung positiv beeinflussen. Die Erfüllung des Leistungssolls ist für die Internierten deshalb von Wichtigkeit, weil sie bei Erfolg zusätzliches Brot oder sogar Zucker erhalten.

»Die Normerfüllung spielte bei uns die größte Rolle, dafür mausten wir uns auch manchmal gegenseitig die Ziegel. Unsere ganze Gefangenschaft war eine reine Magenfrage.«

Im Herbst 1949 füllen sich die Unterkünfte mit Insassen des Lagers 7503/11 Anschero-Sudschensk, da dieses aufgelöst worden ist. Wolfgang und seine Kameraden hoffen auf die baldige Heimreise. Im März 1950 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Die Gefangenen werden mit neuer Kleidung ausgestattet und nach alphabetischer Reihenfolge den Waggons zugeteilt.

In Moskau macht die Bahn einen Zwischenstopp zum Baden und Entlausen der Häftlinge. Nach elf Tagen kommt der Zug in Brest an. Dort erwartet sie das Unfassbare: Es stehen keine Waggons mit der richtigen Spurweite zum Transport in die Heimat bereit. Also bringt man die Insassen in zwei Lagern unter, aufgeteilt nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen.

Mehrere Wochen geschieht nichts. Da es auch keine Arbeit zu verrichten gibt, vergeht die Zeit für Wolfgang noch langsamer. Dann wird wieder abgezählt. In einem Lager beginnt man beim ersten und in dem anderen beim letzten Buchstaben des russischen Alphabets. Wolfgang Looß hat Pech, bei »Le« sind die Waggons voll. Gemeinsam mit etwa 200 Mann muss er in Brest zurückbleiben.

Bis zum Herbst 1950 wird Wolfgang in Brest zum Umladen von Gütern auf dem Bahnhof eingesetzt. Die Arbeit ist körperlich sehr schwer, wird jedoch von den Häftlingen begrüßt, weil sie die Möglichkeit bietet, heimlich kleine Briefe auf Zigarettenpapier zu schreiben und an die Güterwagen zu nageln, die in Richtung Heimat fahren. Ein ehrlicher Finder soll die Nachrichten an den Adressaten weiterleiten. Tatsächlich kann Wolfgang auf diese Weise seiner Familie mehrere Schreiben zukommen lassen.

Die Männer nehmen auch Kontakt mit den Kellnern eines Mitropa-Speisewagens auf und erhalten Butter und Obst geschenkt. Deren Verpackungen werden im Lager jedoch von den Wachhabenden entdeckt und die Arbeit am Bahnhof Brest daraufhin verboten.

Wolfgang durchläuft Arbeitslager in Minsk und Stalino und kommt im Oktober 1951 schließlich nach Kiew. Hier verbringt er sein siebentes Weihnachtsfest in Gefangenschaft. Im Laufe der Jahre haben er und seine Kameraden gelernt, sich mit neuer Kleidung zu versorgen, indem sie Hemden aus Bettlaken nähen und Pullover aus den aufgelösten Fäden einer Wolldecke fertigen.

Wolfgang Looß in einer umgeänderten Flieger-Panzerjacke, Minsk 1951

Zudem nutzen sie ihre mechanischen und handwerklichen Fähigkeiten, um Produkte herzustellen, mit denen sie handeln können. Auf diese Weise entstehen Lampenschirme aus Glas oder Vorhängeschlösser. Solche Gegenstände können sie bei der Bevölkerung gegen Brot oder Kartoffeln tauschen.

Anfangs findet die Produktion im Geheimen statt. Später sind es die sowjetischen Offiziere selbst, die nach Spezialanfertigungen fragen: U-förmige Absatzeisen für die Stiefel oder einen Nagelbesatz für die Schusswaffe. Für die Erzeugnisse erhalten die Häftlinge Tabak, den sie wiederum gegen Lebensmittel eintauschen, oder die Offiziere tragen zur Beschaffung der Rohstoffe bei.

»Wir mussten eben immer sehen, wie wir – auf Deutsch gesagt – mit dem Arsch an die Wand kommen. Das machten wir, indem wir die Füllfederhalter bauten, oder Fingerringe.«

Die heimlichen Handwerksarbeiten bergen aber auch Unfallrisiken. Beim Herstellen eines Fingerrings reißt der Bohrer Wolfgang das Werkstück aus der Hand, es schlägt ihm tief in den Arm. Weil er zu keinem Arzt gehen kann, hält er den Schnitt tagelang mit Isolierband zusammen. Derart mangelhaft versorgt, heilt die Wunde nur sehr langsam und hinterlässt eine große Narbe.

Auch bei den verordneten Arbeiten kommt es zu Unfällen. Beim Mauern eines Gebäudes stürzt das Gerüst, auf dem Wolfgang sich befindet, unter der Last des Mörtels zusammen. Er fällt vier Stockwerke tief, verletzt sich jedoch kaum, vermutlich dank seiner wattierten Winterkleidung. Der dritte Unfall seiner Lagerzeit geschieht bei der Reparatur eines defekten Kabels. Der elektrische Schlag wirft Wolfgang um, er ist bewusstlos. Doch auch hier kommt er glimpflich davon.

Sechs Jahre und acht Monate ist Wolfgang inhaftiert. Dann werden die Männer am 20. Mai 1952 erneut zum Baden und Entlausen geschickt und erhalten frische Kleidung. Sie müssen eine Schweigeerklärung unterschreiben.

Dass sie diesmal wirklich nach Hause kommen, merken sie daran, dass der Zug nicht mehr bewacht wird. Sie erreichen Frankfurt/Oder, dort kauft Wolfgang eine Postkarte, um seine Eltern über die bevorstehende Ankunft zu informieren. Geld hat er keins, aber einen Holzkoffer voller Zigaretten, eine offensichtlich gern gesehene Tauschware. Nach einer weiteren Untersuchung und zweitägiger Quarantäne im Entlassungslager Bischofswerda findet am 30. Mai 1952 die langersehnte Heimkehr statt. Wolfgang ist nun 24 Jahre alt.

Zurück in Grüna versucht Wolfgang, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Die Wanderer-Werke wollen seine Ausbildung nicht fortsetzen, denn wer erst so spät aus russischer Gefangenschaft zurückkehrt, gilt in den Augen des Betriebsrats als Kriegsverbrecher. Ein Bekannter besorgt ihm eine Arbeitsstelle im VEB Modul in Altchemnitz.

Bereits 1953 sieht Wolfgang den Kaßberg wieder. Er erhält eine polizeiliche Vorladung, sowjetische Offiziere befragen ihn zu seinen Tätigkeiten in den sibirischen Arbeitslagern. Wolfgang kann sich nun souverän mit ihnen unterhalten, denn er beherrscht mittlerweile die russische Sprache.

Im Jahre 1954 heiratet er, 1957 wird seine Tochter geboren, doch wegen einer außerehelichen Verbindung Wolfgangs lässt sich das Paar scheiden. Er studiert an der Ingenieurschule und erwirbt im Anschluss daran im Abendstudium das Diplom. In seinem Betrieb ist er fortan Abteilungsleiter im Sektor Hauptmechanik. 1970 heiratet er erneut, seine Frau Margot bringt eine Tochter mit in die Ehe. Zu seiner leiblichen Tochter hat er weiterhin guten Kontakt, sie fahren regelmäßig gemeinsam in den Urlaub.

Über seine Lagervergangenheit schweigt Wolfgang fast 40 Jahre lang.

»Vor der Wende durften wir darüber sowieso nicht reden. Das war eindeutig.«

Zwar trifft er sich heimlich mit ehemaligen Häftlingen, redet mit ihnen in der Öffentlichkeit aber nicht über die Vergangenheit. Wolfgangs Vorsicht ist nicht unbegründet. Seine eigene Tochter wird als Inoffizielle Mitarbeiterin verpflichtet, nachdem Grenzsoldaten sie der Einfuhr verbotener Urlaubseinkäufe bezichtigt haben. Sie erhält die Weisung, sich ab sofort von der Familie fernzuhalten. Wolfgang ist für das MfS jedoch unauffällig, wie er später seinen Stasi-Akten entnehmen kann.

Er wendet sich dem Hobby des Modelleisenbahnbaus zu, gründet einen Motorsportklub mit und engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr seines Betriebes. Im Herbst 1989 erhält die Freiwillige Feuerwehr des VEB Modul den Auftrag, die Demonstrationen in Karl-Marx-Stadt mithilfe ihrer Einsatzwagen und Wasserwerfer niederzuschlagen.

Wolfgang weigert sich. Nach seinen Gründen befragt, spricht er vor den Arbeitskollegen zum ersten Mal seine Gefangenschaft an. Sie sind überrascht, und sogar die Parteimitglieder unter der Belegschaft verweigern nach Wolfgangs Offenbarung den Einsatz.

Nachdem er im April 1991 einen Herzinfarkt erleidet, bricht Wolfgang sein Schweigen komplett. Noch auf dem Krankenbett schreibt er seine Erinnerungen nieder. 1992 wird er Mitglied der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V. (VOS). Seit 1997 nimmt er an den jährlichen Treffen der ehemaligen »Pelzmützen« teil. Für den Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e. V. hält er Vorträge und übernimmt Führungen.

Wolfgang lässt es sich nicht nehmen, so oft es möglich ist über die sieben Jahre zu reden, die er in Gefangenschaft verbringen musste. Seine Erinnerungen sind dann so bildhaft, als würde er alles noch einmal erleben. An den Tagen, an denen er über seine Jugendjahre spricht, kann er abends allerdings nur schlecht einschlafen.

Im Jahr 2000 stellt Wolfgang Looß einen Antrag auf Rehabilitierung bei der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation. Sein Gesuch wird mit der Begründung abgelehnt, dass keine Verurteilung vorliege. Für die Berechnung seiner Rente haben ehemalige Kameraden eidesstattliche Erklärungen abgegeben, denn offizielle Nachweise über die Zeit in den Gefängnissen und Lagern hat Wolfgang keine. Manche lehnen es auch ab, eine Aussage zu machen.

Wolfgang hat inzwischen Enkel und Urenkel, doch der Kontakt zu seiner leiblichen Tochter normalisiert sich nicht wieder vollkommen. 2014 erkrankt Wolfgangs Frau an Krebs und erliegt der Krankheit schließlich im Mai 2015. Der Verlust seiner Partnerin trifft Wolfgang schwer. Nach zwei Schlaganfällen verschlechtert sich auch sein Gesundheitszustand zusehends, bis er am 24. September 2015 im Alter von 86 Jahren verstirbt.