»Ich sagte mir, das muss ich als Abenteuer abhaken.«

Als ältestes Kind von insgesamt sechs Geschwistern wird Johannes Leers am 11. Mai 1953 in Leipzig geboren. Er wächst in einem sozialen Umfeld auf, das in seiner späteren Anklageschrift als »kinderreiche Intelligenzfamilie« bezeichnet werden wird, in der er »in ausreichendem Maße mit den allgemeinen Normen des gesellschaftlichen Lebens vertraut gemacht« worden ist.

Seine Mutter, eine gelernte Krankenschwester, ist zu diesem Zeitpunkt Hausfrau und für die Versorgung der Kinder verantwortlich. Johannes‘ Vater ist Physiker und arbeitet in einer leitenden Position beim VEB Kombinat Medizin- und Labortechnik Leipzig. Er ist Mitglied in der Blockpartei Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU, kurz auch als Ost-CDU bezeichnet) und zeitweise als Stadtverordneter für diese Fraktion tätig. In dieser Position ist es stets sein Anliegen, einen Kompromiss zwischen Kirche und Sozialismus zu finden. Mit Vorträgen geht Johannes‘ Vater der Frage nach, wie man sich als Christ in der sozialistischen Gesellschaft engagieren könne.

Ihre Kinder zieht das Ehepaar Leers im katholischen Glauben auf. Johannes erhält die Sakramente der katholischen Kirche, die Erstkommunion und die Firmung. Die Jugendweihe, die in der DDR zum staatssozialistischen Fest etabliert wird, macht er dagegen nicht mit. 1966 tritt er den DDR-Massenorganisationen Freie Deutsche Jugend (FDJ) und 1970 der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) bei.

Johannes ist ein fleißiger und zurückhaltender Schüler, der 1969 die Polytechnische Oberschule (POS) abschließt. Da er trotz seiner guten Leistungen und der tadellosen Bewertung seines Verhaltens keinen Platz auf der Erweiterten Oberschule (EOS) erhält, entscheidet er sich für eine Berufsausbildung mit Abitur. Im September 1969 beginnt Johannes seine Lehre zum Maschinenbauer im VEB Drehmaschinenwerk Leipzig.

In seiner Berufsschulklasse freundet er sich mit dem gleichaltrigen Lothar an. Da die Jugendlichen nah beieinander wohnen, verbringen sie den Großteil ihrer Freizeit zusammen und treffen sich zum Lernen, zu Gaststätten- und Discobesuchen oder um gemeinsam zu den Treffen der Pfarr- und Dekanatsjugend zu gehen.

Mit drei weiteren Freunden bildet sich eine kleine Clique, die schnell feststellt, dass sie ähnliche Einstellungen teilt. Wie die meisten jungen Menschen tauschen sie heimlich westdeutsche Zeitschriften aus und versuchen, mit ihren Radios den Rundfunksender Radio Luxemburg/RTL oder den Saarländischen Rundfunk zu empfangen, um sich die aktuellen Hitparaden der Beatmusik anzuhören.

Die Jugendlichen verfolgen außerdem das politische Geschehen aufmerksam und über die Grenzen der DDR hinaus. Es entwickelt sich zur gemeinsamen abendlichen Pflichtveranstaltung, die Nachrichten auf ARD anzusehen. Die Tagesschau prägt ihr Meinungsbild. Intensiv diskutieren die jungen Männer politische Themen untereinander.

»Aber nicht so konform, wie es der Staat gerne wollte, sondern wir hatten da unsere eigenen Ansichten.«

Im schulischen Umfeld wägen die Jugendlichen genau ab, mit wem sie ihre teils kritischen Auffassungen bereden. Doch innerhalb ihres Freundeskreises fühlen sie sich sicher, um offen auszusprechen, was sie bewegt.

Zum DDR-Staat und zur Sowjetunion nehmen sie eine eher ablehnende Haltung ein, begrüßen dagegen aber die Ostpolitik des neugewählten Bundeskanzlers der Bundesrepublik, Willy Brandt, mit der sich Entspannung in Europa abzeichnen könnte. Irgendwann geben sie sich den Namen »Deutschlandteam«. Diesen Begriff verwenden sie nur gelegentlich und ausschließlich innerhalb ihrer Clique.

Im Juli 1972 beendet Johannes seine Ausbildung mit guten Ergebnissen und arbeitet als Maschinenbauer in der Abteilung Apparatebau. Er beabsichtigt, anschließend ein Maschinenbaustudium mit der Fachrichtung Arbeitswissenschaften an der Technischen Universität in Dresden aufzunehmen, doch muss zunächst seinen 18-monatigen Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee  NVA leisten.

NVA leisten.

Johannes wird am 2. November 1972 zur Luftwaffe der NVA nach Cottbus einberufen. Weil er über eine Fahrerlaubnis der Klasse 5 verfügt, die er während seiner Lehrzeit kostengünstig über die GST-Mitgliedschaft absolviert hatte, wird Johannes als Militärkraftfahrer eingesetzt. Man bildet ihn zum UKW-Funker aus und teilt ihm in seiner Einheit den verantwortungsvollen Posten zu, die fahrbare Funkstation zu führen. Da es sich um eine Reserveeinheit handelt, gibt es jedoch nicht viele aktive Einsätze. Johannes ist mehr damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu pflegen.

Während Johannes die fachliche Aufgabenerfüllung keinerlei Probleme bereitet, machen ihm der militärisch gedrillte und streng reglementierte Alltag und die Freiheitsbeschränkung zu schaffen. In seinen anderthalb Jahren Grundwehrdienst erhält er lediglich die sechs obligatorischen Urlaube. Der Ausgang ist in einer Garnisonsstadt wie Cottbus höchstens für einen Kneipenbesuch nutzbar und so verlässt Johannes seine Stube nur selten. Er zählt die verbleibenden Tage des Grundwehrdienstes, die noch abzuleisten sind.

»Die NVA gefiel niemandem. Selbst den Offizieren nicht.«

Die angestaute Mischung aus Frustration und Heimweh verarbeitet Johannes in den Briefen, mit denen er Kontakt zu seinen Freunden hält, insbesondere zu Lothar. Wie gewohnt beschreibt er dem Freund ehrlich und offen sein Befinden und benutzt dabei auch die Spottbegriffe »Brot« oder »Rotarsch« für Offiziere. Ein Jargon, der hinter verschlossenen Stubentüren unter den Soldaten völlig normal ist.

»Das war kein Aufruhr, sondern nur ein Dampfablassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stasi nicht wusste, wie die Kneipengespräche abliefen.«

Johannes schreibt seine Nachrichten völlig unbeschwert. An eine Kontrolle oder Überwachung der Post denkt er nicht im Entferntesten.

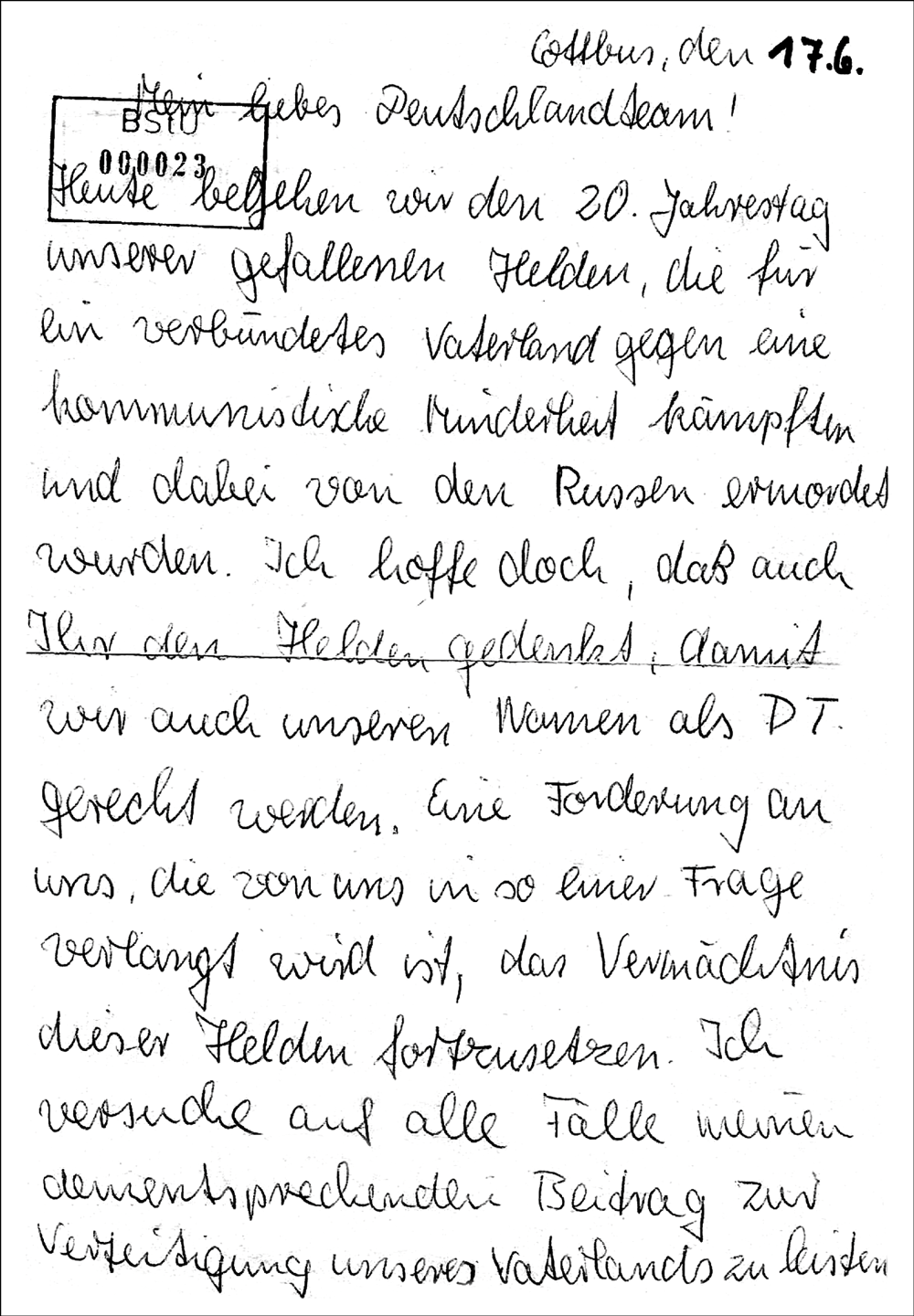

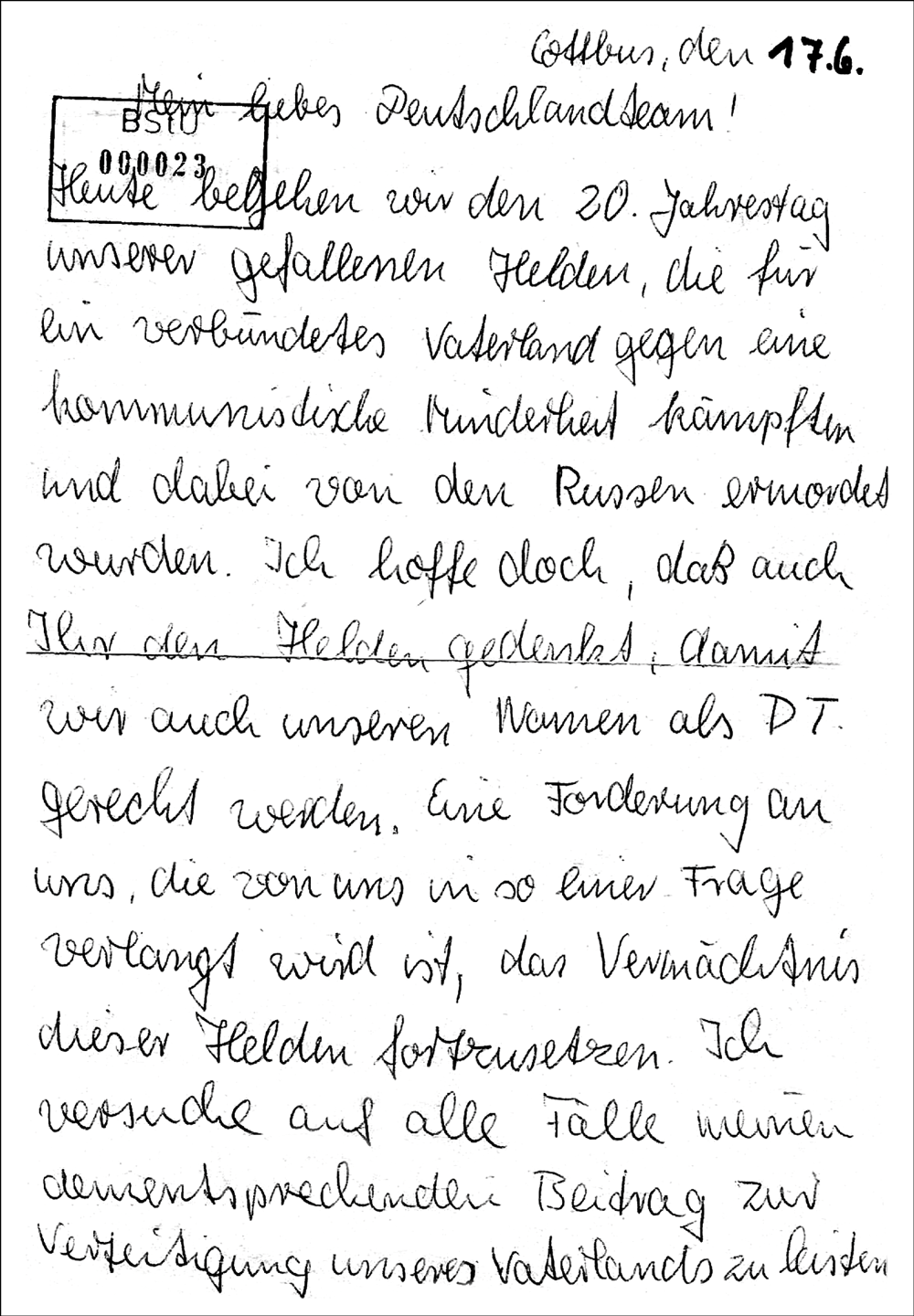

Am 17. Juni 1973, einem Sonntag, liegt er bei schönstem Sommerwetter und heimlich Radio Luxemburg/RTL hörend auf einer Decke und verfasst einen folgenschweren Brief an Lothar und seine Freunde vom »Deutschlandteam«. Anlässlich des 20. Jahrestages fordert er sie dazu auf, ebenfalls der Opfer des Aufstandes vom 17. Juni 1953 zu gedenken und deren Vermächtnis fortzusetzen. Er bezeichnet die damaligen Demonstranten als »gefallene Helden, die für ein verbündetes Vaterland gegen eine kommunistische Minderheit kämpften und dabei von den Russen ermordet wurden«.

»Dieser Brief kam nie an. Das war genau der Brief, der abgefangen wurde und die Bespitzelungswelle auslöste.«

Brief vom 17. Juni 1973

Johannes ahnt nicht, dass bereits mehrere Spitzel des Ministeriums für Staatssicherheit  MfS auf ihn angesetzt sind, die seine Äußerungen dokumentieren und über sein Verhalten Berichte schreiben. Obwohl er glaubt, die Vertrauenswürdigkeit der Soldaten richtig einschätzen zu können, mit denen er sich etwas zwangloser unterhält, sind Inoffizielle Mitarbeiter (IM) des MfS darunter. Die IM-Berichte geben Hinweise auf eine jugendliche Gruppierung – das »Deutschlandteam« – deren Charakter und Dimension ihnen noch unklar sind.

MfS auf ihn angesetzt sind, die seine Äußerungen dokumentieren und über sein Verhalten Berichte schreiben. Obwohl er glaubt, die Vertrauenswürdigkeit der Soldaten richtig einschätzen zu können, mit denen er sich etwas zwangloser unterhält, sind Inoffizielle Mitarbeiter (IM) des MfS darunter. Die IM-Berichte geben Hinweise auf eine jugendliche Gruppierung – das »Deutschlandteam« – deren Charakter und Dimension ihnen noch unklar sind.

Keine zwei Wochen nach Johannes‘ Brief wird vom MfS eine Operative Personenkontrolle (OPK) eingeleitet. Die OPK ist ein Vorgang, der auf die Überprüfung von Verdachtsmomenten zu Verbrechen und Straftaten sowie auf das Erkennen »feindlich-negativer« Haltungen abzielt. Bestätigen sich die Anhaltspunkte, so legt das MfS einen Operativen Vorgang (OV) an, um im Rahmen von meist verdeckten Ermittlungen mit einer klaren Abfolge von Maßnahmeplänen gegen die betreffenden Personen vorgehen zu können.

Die Akten, welche zur Operativen Personenkontrolle von Johannes und den Mitgliedern des »Deutschlandteams« angelegt werden, sprechen eine klare Sprache. Sie befürworten das Einleiten eines Operativen Vorgangs unter dem Namen »Prediger«, der in ständiger Koordinierung mit dem Referat XX der Kreisdienststelle Leipzig-Stadt und den Abteilungen IX der Bezirksverwaltungen Cottbus und Leipzig durchgeführt werden soll.

Begründet wird die Dringlichkeit der Angelegenheit mit Johannes‘ Zugang zu Waffen und Munition und mit seiner verantwortungsvollen Position als Militärkraftfahrer auf einer wertvollen Funkstation, von welcher man ihn nicht ohne Einweihung weiterer Vorgesetzter abziehen könne. Man befürchtet, Johannes plane die Fahnenflucht, einen gewaltsamen bewaffneten Grenzdurchbruch oder Sabotageakte: »Die Gefahr von Exzesshandlungen ist nicht ausgeschlossen.«

Der Maßnahmenplan des OV »Prediger« koordiniert den Einsatz von informellen und hauptamtlichen Mitarbeitern und plant die Durchführung von konspirativen Schrank- und Postkontrollen in Johannes‘ Abwesenheit. Als gleichzeitige »erzieherische Maßnahme« gibt man dem Soldaten die Posten als Stubenältester und als Clubratsvorsitzender und befördert ihn zum Gefreiten.

Während Johannes‘ Skepsis angesichts des mutmaßlich verlorengegangenen Briefes nur allmählich wächst, läuft dagegen die heimliche Überprüfung des »Deutschlandteams« auf Hochtouren: Mitarbeiter des MfS Cottbus durchsuchen am 6. Juli 1973 seinen Schrank und fertigen Kopien der aufgefundenen Schriftstücke an, um deren Inhalt zu analysieren und mithilfe der Adressdaten weitere Gruppenmitglieder auszumachen.

Im Sachstandsbericht vom 4. Januar 1974 ordnet man dann ein Datum an, um dieses grundlegende Beweismaterial nachträglich offiziell zu machen. Getarnt als »Kontrolle über die Einhaltung des Befehls zur Abgabe der Aufzeichnungshefte über die NA-Technik« soll ein IM die Dokumente zufällig in Johannes‘ Schrank auffinden. Die Aktion wird explizit auf einen Tag gelegt, an dem Johannes sich im Einsatz befindet.

Ein unklares, mulmiges Gefühl lässt diesen inzwischen vorsichtiger bei seinen Äußerungen in den Briefen und auf der Stube werden. Dennoch gelingt es dem MfS, in Johannes‘ Stube gezielt den IM »Gerd König« einzuschleusen, mit dem er sich nichtsahnend anfreundet. Johannes versteht sich sogar so gut mit dem Reservisten, dass er ihn im November 1973 zu Lothars Geburtstagsfeier nach Leipzig einlädt, an der ansonsten nur sein engster Freundeskreis teilnimmt. Selbst dem Umstand, dass der Reservist direkt nach der Feier und auch schon am Tag zuvor angeblich eine Tante besuchen geht, misst Johannes keine größere Bedeutung bei.

Es ist anzunehmen, dass der Spitzel seine Abwesenheit dazu nutzt, die Gespräche der Clique unmittelbar an die Stasi weiterzutragen. Im Sachstandsbericht des OV »Prediger« vom Januar 1974 werden die in Frustration und alkoholisierter Feierlaune getroffenen Äußerungen von Johannes als Gewaltfantasien gegenüber der NVA und der DDR-Regierung beschrieben.

Zurück in seiner NVA-Dienststelle auf dem Cottbuser Flughafen wird Johannes schließlich stutzig, als ihm der zugesagte Weihnachtsurlaub gestrichen wird.

»Ich hatte im Bauch irgendwo so eine komische Vorahnung, aber ich wusste nicht, wie ich da rauskomme, wohin ich mich wenden könnte.«

So vergehen weitere Monate, bis sich der Grundwehrdienst dem Ende zuneigt. Zehn Tage vor seiner Entlassung aus der NVA, am Morgen des 16. April 1974, wird Johannes von seinem Kompaniechef aufgefordert, beim Generalstab in der NVA-Dienststelle Cottbus anzutreten. Dort legt man ihm den verloren geglaubten Brief vom 17. Juni 1973 vor und fordert ihn zu einer Stellungnahme auf. Als unmittelbare Strafmaßnahme erfolgt Johannes‘ Degradierung vom Gefreiten zum Soldaten.

Johannes wird zu einem anderen Objekt gefahren und in eine Arrestzelle gesperrt, die sich im Keller des Gebäudes befindet. Von seinem Fenster aus kann er die ankommenden Autos sehen. So beobachtet er auch, wie einer seiner Stubenmitbewohner aus dem Wartburg des Vernehmers aussteigt. Für zwei oder drei Tage wird dieser Soldat mit in seine Zelle gesteckt, weil er angeblich eine Ausgangsüberschreitung begangen hat.

Doch die Gesellschaft ist nicht zufällig. Der Einsatz des IM »Fritz«, der ihn im Arrest »absichern« und sein Verhalten vor und nach den Befragungen beobachten soll, ist fester Bestandteil im Plan des OV »Prediger«. Johannes ahnt dies und erklärt sich dem Mann, von dem er seinerseits den Eindruck gewinnt, dieser sei einer gewissen Erpressung ausgeliefert.

In den zehn Tagen seiner Arretierung wird Johannes täglich verhört. Die Beschuldigungen, mit denen er konfrontiert wird, lassen klar werden, dass systematisch gegen ihn ermittelt worden ist.

Johannes soll zu seinen DDR-kritischen Äußerungen schriftlich Stellung beziehen und die Motivation darlegen, die ihn beispielsweise zum Verwenden der Schimpfwörter oder zum Hören der westlichen Radiosender veranlasste. Er versucht, die Vorwürfe zu relativieren und mit gezeigter Reue glimpflich aus der Situation herauszukommen. Noch hält er sich an der Hoffnung fest, womöglich unter Auflagen wie geplant aus der NVA entlassen zu werden.

Doch am 26. April 1974 wird ihm stattdessen der offizielle Haftbefehl des Militärgerichts Cottbus vorgelesen. Während die anderen Grundwehrdienstleistenden an diesem Tag nach Hause fahren, überführt man Johannes in die Untersuchungshaftanstalt (UHA) der Bezirksverwaltung Cottbus des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Über drei Tage in Einzelhaft geschieht nichts, dann wird Johannes am 30. April 1973 in die Untersuchungshaftanstalt der Leipziger Bezirksverwaltung für Staatssicherheit in der Beethovenstraße 2a, der heutigen Straße des 17. Juni 1953, gebracht.

Obwohl in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum, ist der Standort der UHA der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Leipzig zu DDR-Zeiten ein gut gehütetes Geheimnis. Die Haftanstalt, die seit September 1952 vom MfS genutzt wird, ist Teil eines großen Justiz- und Gefängniskomplexes aus dem späten 19. Jahrhundert. Die umliegenden Gebäude sind von der Bezirksstaatsanwaltschaft, dem Bezirksgerichtshof und deren nachgeordneten Behörden belegt, sowie von der Deutschen Volkspolizei, von deren Revier aus ein direkter Überführungsweg in die UHA existiert, der sogenannte Zugang »Zimmer 111«.

In der Leipziger Untersuchungshaftanstalt wird Johannes für einen Zeitraum von drei Wochen vollkommen isoliert. In diese Zeit fallen der Maifeiertag und sein 21. Geburtstag.

»Es war schon ein sehr beklemmendes Gefühl, Geburtstag zu haben und in Einzelhaft zu sein und keiner gratulierte dir.«

Nach drei Wochen gibt es die Bücher- und später die Einkauf- und Schreiberlaubnis. Dann kommt der erste Mitgefangene in seine Zelle. Johannes wird nun wieder zu Vernehmungen geholt, deren Abläufe deutlich an Schärfe zunehmen – was typisch für die MfS-Untersuchungshaft ist. Waren der Festnahme konspirative Ermittlungen vorausgegangen, so gilt es jetzt, diese inoffiziellen Beweismittel zu legitimieren, um sie vor Gericht verwenden zu können. Die Verhöre sollen belastende Aussagen und im besten Fall das Geständnis des Beschuldigten erzielen.

Um Johannes methodisch zu beeinflussen, legen ihm die MfS-Beamten die Protokolle aus der NVA-Arrestzeit vor, die seine dort getätigten Äußerungen völlig verzerrt dokumentieren. Zudem werden seine Aussagen und die von Lothar, der ebenfalls am 16. April 1973 verhaftet worden ist, gezielt gegeneinander ausgespielt.

Die Vernehmer drängen Johannes zu Bekenntnissen und drohen ihm den Einsatz eines Lügendetektors an. Mit der Aussage, für das Bilden einer terroristischen Organisation könne es bis zu zwölf Jahre Haft geben, schüchtern sie ihn ein. Johannes ist schockiert und fühlt sich stark unter Druck gesetzt, seine »staatsfeindliche Hetze« zu gestehen.

Der verantwortliche Stasi-Hauptmann erklärt die Ermittlungen schließlich für abgeschlossen und legt Johannes auf eine subtile, aber dennoch eindrückliche Art und Weise nahe, dass es seinem Urteil zugutekommen würde, wenn er mit dem MfS zusammenarbeite. Er soll Berichte über die Mitglieder des »Deutschlandteams« und seine Kompanieangehörigen sowie »im Interesse der Häftlinge« über seine Zellengenossen schreiben, um »zur Wahrheitsfindung beizutragen«.

Der Erpressungsversuch belastet Johannes‘ Gewissen stark. Dennoch lässt er sich darauf ein. In der Folgezeit teilt er nacheinander mit drei Untersuchungshäftlingen seine Zelle. Johannes wägt genau ab, welche Informationen er an das MfS weitergibt. Aussagen, die seine Mithäftlinge belasten könnten, verschweigt er. Als keiner seiner Berichte Neuigkeiten einbringt, rügt ihn der Stasibeamte, er lasse sich zu sehr von seinen Zellengenossen beeinflussen.

Unterdessen wurde die elterliche Wohnung in Leipzig durchsucht. Einige Gegenstände stellt man als vermeintliche Beweismittel sicher, so zum Beispiel nicht entwickelte Fotonegative oder westdeutsche Zeitschriften. Doch die Gegenstände sind nicht aussagekräftig und nichts dergleichen kommt in der späteren Verhandlung gegen ihn zum Einsatz.

»Ich denke, dass die sich mehr versprochen hatten. ›Deutschlandteam‹ – das klang nach Zusammenrottung, nach staatsfeindlicher Organisation. Das erwies sich als Flop, aber nun hatten sie uns einmal und da musste etwas geschehen.«

Trotz der Hausdurchsuchung sind Johannes Eltern bislang nicht aufgeklärt, aufgrund welcher Vorwürfe ihr Sohn überhaupt in Haft sitzt. Johannes‘ Vater nutzt seine politische Position, um beim ermittelnden Staatsanwalt vorzusprechen und seinen Sohn mehrere Male in der Haftanstalt zu besuchen.

Nach mehr als vier Monaten Untersuchungshaft entscheidet sich endlich, dass die jugendlichen Freunde in getrennten Verfahren angeklagt werden. Johannes wird vorgeladen, um bei Lothars Verhandlung auszusagen, die am 16. September 1974 vor einem zivilen Strafgericht stattfindet. Er besitzt keine Zivilkleidung, da er mit seiner Entlassung aus der NVA auch die Uniform abzugeben hatte und seitdem täglich denselben schmutzigen Schlosseranzug trägt. Für den Anlass der Gerichtsverhandlung wird ihm ein Anzug ausgehändigt, der ihm nicht passt.

»Mir schlotterten so die Beine, ich kriegte es nicht unter Kontrolle. Ich fühlte mich so unwohl.«

Die über Lothar verhängte Freiheitsstrafe umfasst 27 Monate in der Strafvollzugseinrichtung Brandenburg-Görden. Durch den Häftlingsfreikauf erhält er vorzeitig die Möglichkeit, aus der DDR auszureisen und sich in der Bundesrepublik Deutschland nieder-zulassen.

Da sein Freund als sogenannter Rädelsführer der Gruppe verurteilt wurde, hofft Johannes auf ein entsprechend milderes Urteil für sich. Bis seine Strafsache vor dem Militärobergericht Leipzig verhandelt wird, verbringt er aber noch weitere zweieinhalb Monate in Einzelhaft.

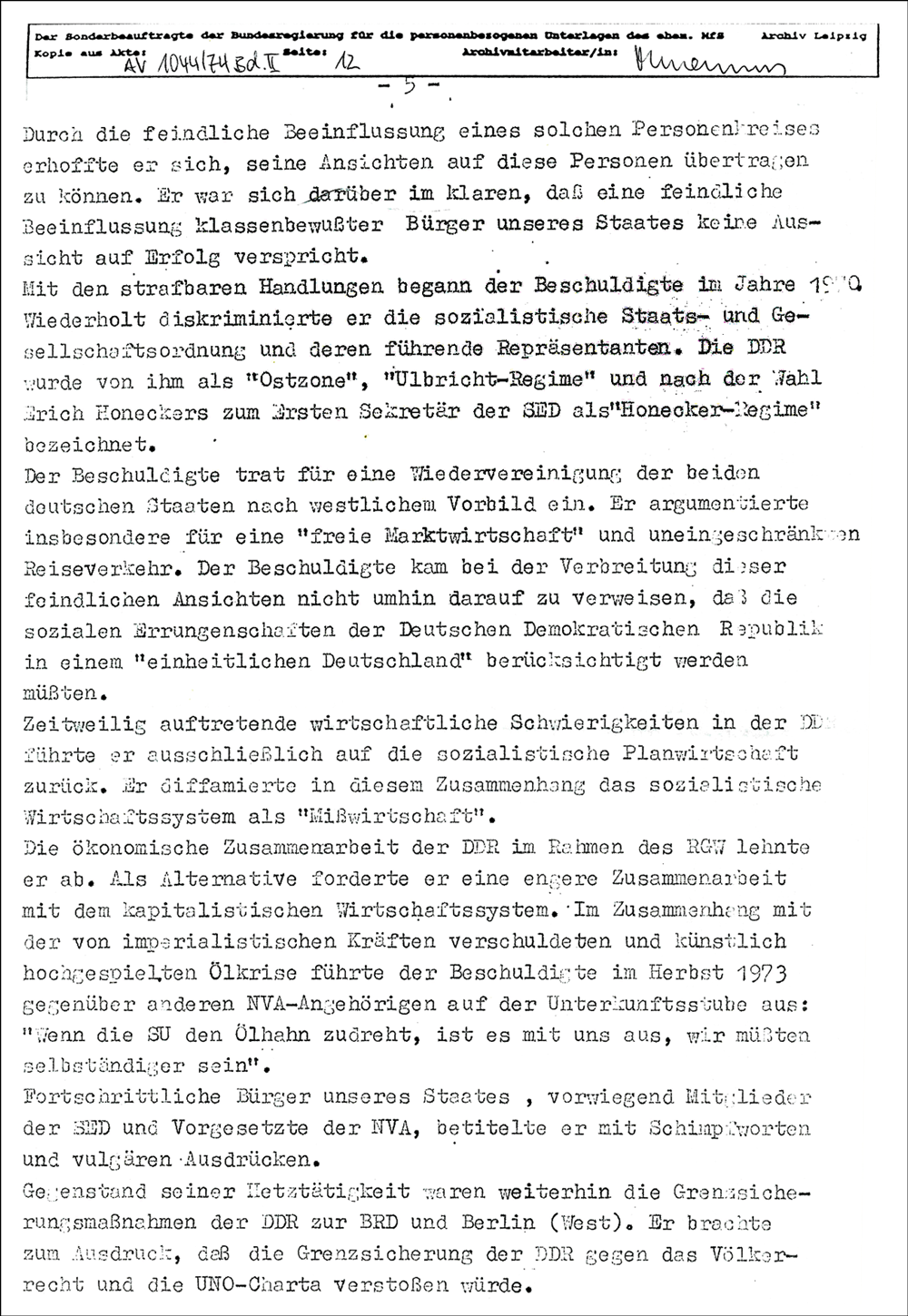

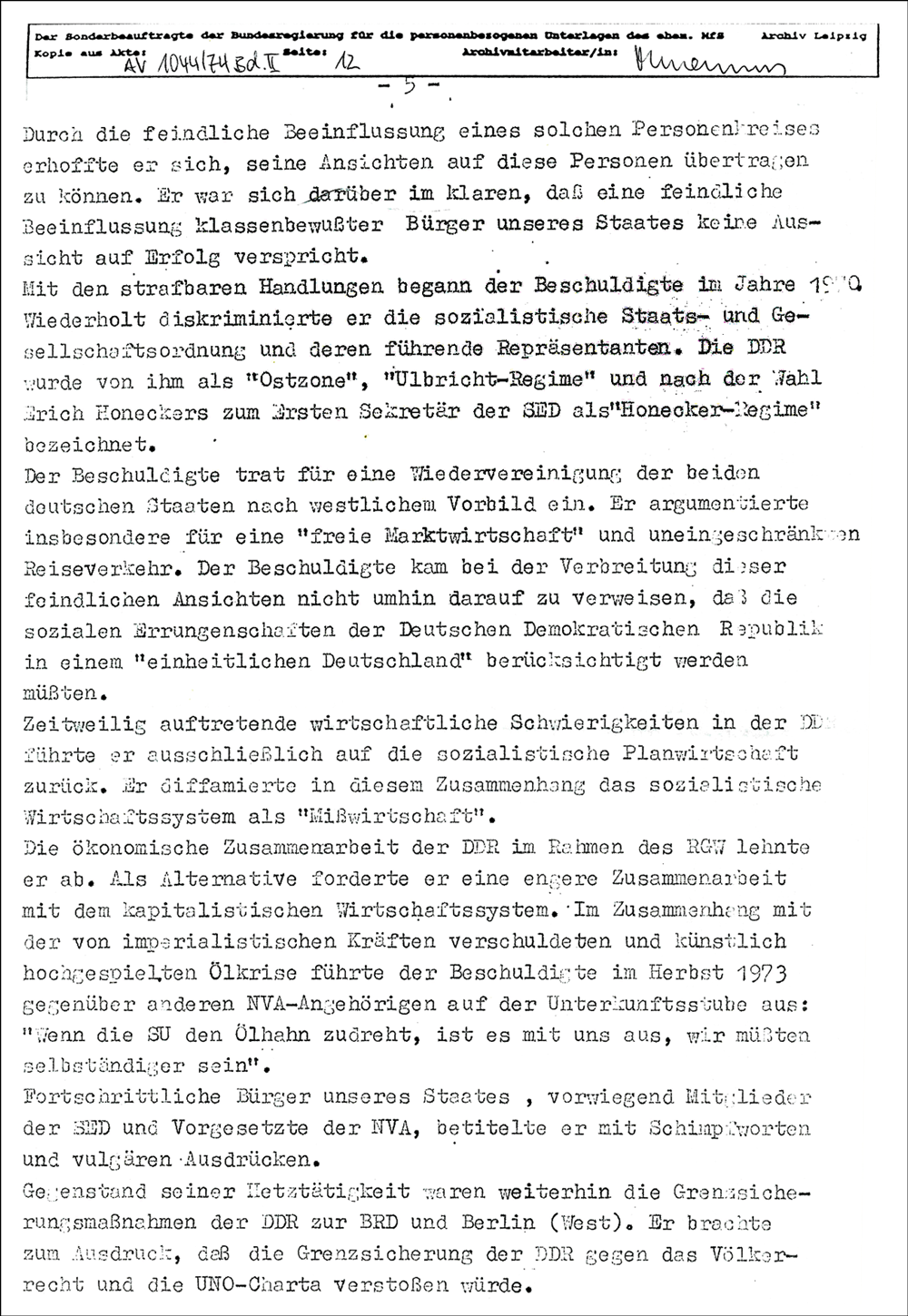

Am 28. November 1974 erfolgt der Prozess, in dem Johannes angeklagt wird, »mit dem Ziel die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung zu schädigen von 1970 bis zum 26.04.1974 mehrfach handelnd staatsfeindliche Hetze betrieben zu haben.« Als gesellschaftlicher Vertreter fungiert der Parteisekretär aus dem Drehmaschinenwerk.

Johannes‘ spottende Äußerungen und die Kritik an der DDR, ihrer Politik und der sozialistischen Ideologie werden als feindselige Tat gewertet. Seine diesbezüglichen Gespräche mit Freunden, Kollegen und NVA-Angehörigen, die über einen Zeitraum von vier Jahren erfolgt sein sollen, gelten als zielgerichtetes Vorhaben, »labile und ungefestigte Bürger« gegen die DDR aufzuwiegeln und damit »die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung zu schädigen«. Die Anklageschrift fasst zusammen: »Derartige Handlungen sind von einer nicht zu unterschätzenden Gesellschaftsgefährlichkeit.«

Anklageschrift Seite 5

Vor der Gerichtsverhandlung darf Johannes seinen Pflichtverteidiger zweimal konsultieren. Der Jurist macht ihm Mut und setzt vor Gericht darauf, Johannes‘ stets positiv bewertete Lern- und Arbeitsleistungen und sein langjähriges Engagement im sozialistischen Kollektiv herauszuarbeiten. Denn Johannes ist trotz seines kritischen Blicks Mitglied in etlichen DDR-Massenorganisationen, wie der FDJ, der GST, der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft  DSF und dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund

DSF und dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund  FDGB.

FDGB.

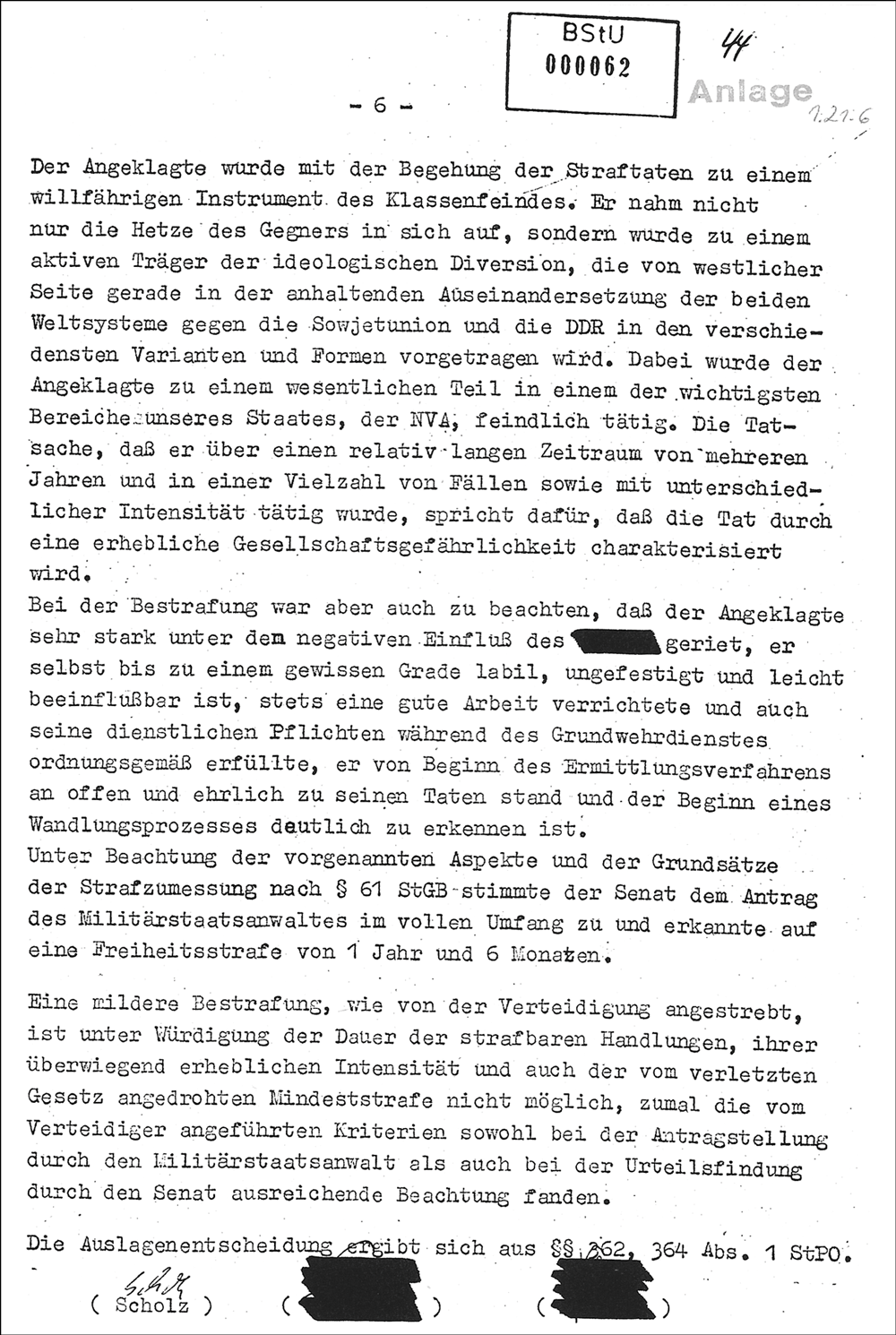

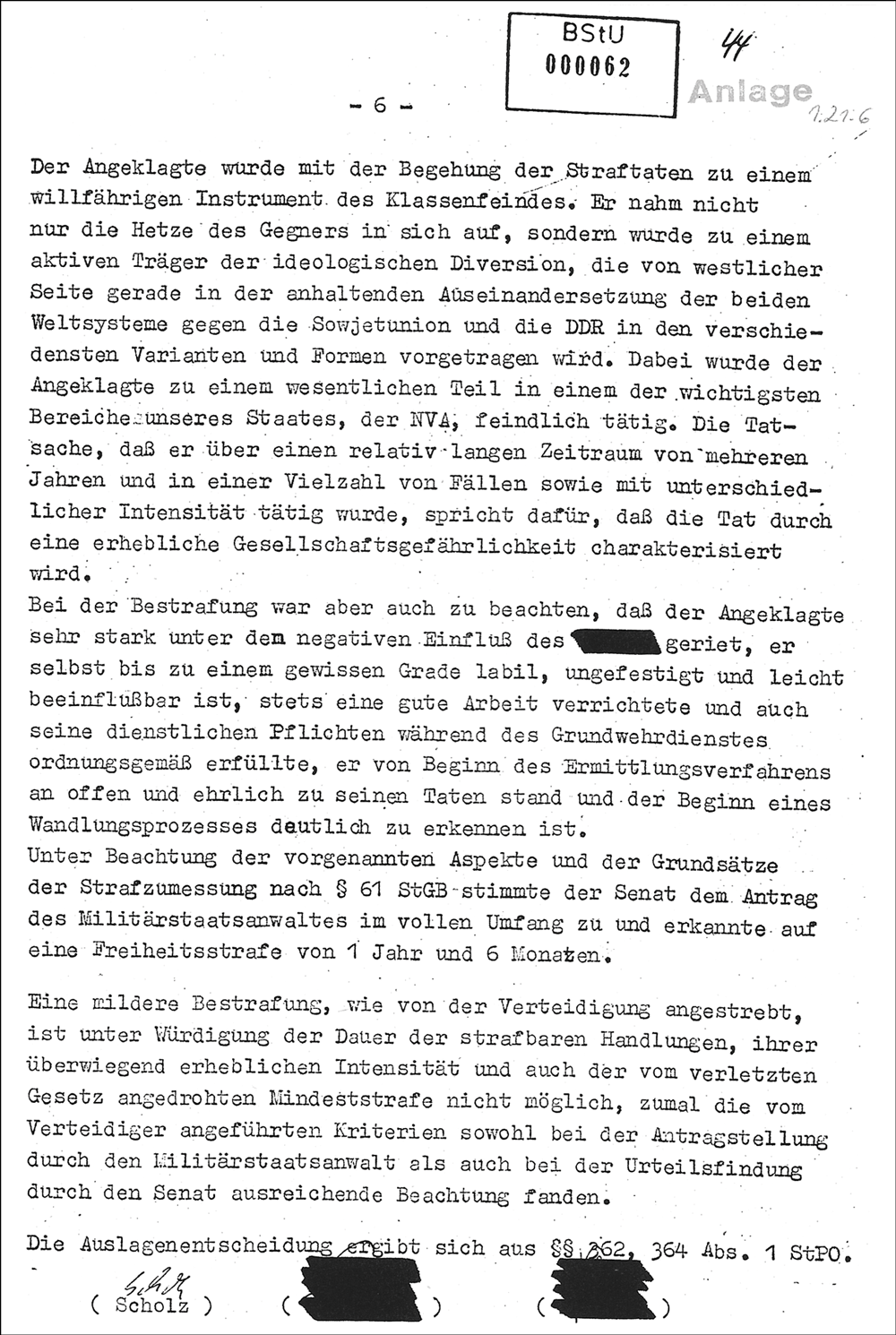

Urteil Seite 6

Ob diese Verteidigungsstrategie wirklich fruchtet, bleibt unklar. Zumindest argumentiert die Urteilsschrift bei der Begründung der Höhe der verhängten Freiheitsstrafe damit, Johannes habe unter einem »negativen Einfluss« gestanden, bekenne sich »von Beginn des Ermittlungsverfahrens an offen und ehrlich zu seinen Taten« und »der Beginn eines Wandlungsprozesses« sei »deutlich zu erkennen«.

Das Leipziger Militärobergericht verurteilt ihn deshalb wegen mehrfacher staatsfeindlicher Hetze nach Paragraf 106 Absatz 1 Ziffer 1, 2, 3, Paragraf 108 und Paragraf 63 Absatz 2 StGB zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsentzug. Johannes ist erleichtert und nimmt das Urteil nahezu gelassen auf. Sieben Monate hat er bereits in Untersuchungshaft abgesessen, somit beträgt der Rest seiner Haftstrafe nur noch elf Monate.

»Und da hatte ich innerlich so ein befreiendes Gefühl, irgendwie werde ich das schon rumkriegen. Das muss ich als Abenteuer abhaken. Dadurch kriegte ich das ganz gut über die Runden.«

Johannes‘ ehemaliger Vernehmer teilt ihm nicht nur den Ort des Strafvollzugs mit, sondern betont auch, er werde in dieser Zeit gelegentlich Kontakt aufnehmen. Zu Johannes‘ Erleichterung bewahrheitet sich die unheilvolle Ankündigung jedoch nicht und so bleiben ihm weitere unangenehme Berichterstattungen erspart.

Johannes bleibt in der MfS-Untersuchungshaftanstalt in der Leipziger Beethovenstraße und wird dem dortigen Strafgefangenenarbeitskommando (SGAK) zugeteilt – eine Form des Strafvollzugs im Verantwortungsbereich des MfS, die in den gesetzlichen Bestimmungen der DDR eigentlich gar nicht vorgesehen ist.

Doch das Strafgefangenenarbeitskommando, das bei seinen Mitgliedern oft Hauskommando genannt wird, ist für die Stasi eine Möglichkeit, verurteilte Wissensträger zu überwachen oder auf eine weitere Zusammenarbeit nach Verbüßung der Haftstrafe vorzubereiten. Mitunter sollen im SGAK auch enttarnte Zelleninformatoren geschützt werden. In erster Linie benötigt das MfS aber Kalfaktoren, um die anfallenden Küchen-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

»Das heißt also Hausmeister im Knast.«

Weil die Strafgefangenenarbeitskommandos vom MfS auch unter geheimdienstlichen Gesichtspunkten zusammengestellt werden, kommen dort konspirative Überwachungsmethoden zum Einsatz. Zum einen wirbt man Spitzel an – oftmals Personen, die schon während ihrer Untersuchungshaft als Zelleninformatoren gearbeitet haben. Darüber hinaus werden die Zellen bis Ende der Achtzigerjahre abgehört. Eine lückenlose Kontrolle gelingt allerdings nicht, dafür fehlt schlichtweg das notwendige Personal.

Weil Johannes ein Gespräch zwischen zwei Strafgefangenen aufschnappt, das davon handelt, wer von beiden etwas aufgeschrieben habe, ahnt er, wer in seinem Hauskommando als Spitzel eingesetzt ist.

Maßgebend für die Auswahl von Strafgefangenen ist neben den geheimdienstlichen Erwägungen vor allem eine Berufsausbildung, die den anfallenden Aufgaben entspricht. Die Strafgefangenen sind in mehrere Arbeitskommandos in der Tischlerei, Schlosserei, Küche, im Waschhaus und in der Näh- und Bügelstube aufgeteilt. Ein Kommando ist für die Reinigung der UHA zuständig. Darüber hinaus existieren ein Gewächshaus und eine Waschgarage für die Dienstfahrzeuge der Abteilungen IX und XIV.

Johannes‘ Arbeitskolonne wird einmal für mehrere Wochen eingesetzt, um sämtliche Fensterrahmen der Haftanstalt zu streichen. Es ist eine ungewohnte Herausforderung für den jungen Mann, die Malerarbeit in schwindelerregender Höhe auf einem Gerüst auszuführen. Den Rest der Zeit ist er damit beschäftigt, Autos zu waschen, kleine Reparaturen durchzuführen und verschiedene Holzobjekte für die Stasi-Mitarbeiter anzufertigen.

Der geregelte Tagesablauf des SGAK beginnt um sieben Uhr. Entlohnt werden die Strafgefangenen gemäß den Richtlinien für den Strafvollzug beim Ministerium des Inneren (MdI). Die hygienischen, arbeitsschutzrechtlichen und brandschutztechnischen Bestimmungen werden jedoch oftmals nicht eingehalten, ebenso wenig wie die Regelungen über Freizeit und Wochenende. Johannes sperrt sich nicht dagegen, sondern befolgt die Anweisungen.

»Jeder von uns wusste genau, dass eine Verlegung in eine andere Haftanstalt auf dem Spiel stand, wenn wir die Sonderwünsche der Herren nicht befolgten.«

Johannes‘ Strafgefangenenarbeitskommando besteht aus acht Männern. Sie sind im gleichen Teil des Zellenhauses untergebracht wie die Untersuchungshäftlinge, doch es stehen den Strafgefangenen ein vergleichsweise größerer Aufenthaltsraum und eine Schlafstube mit mehreren Doppelstockbetten zur Verfügung. Die gemeinschaftliche Toilettenschüssel ist hinter einem Vorhang verborgen.

Tagtäglich auf engstem Raum lebend, lernen sich die acht Männer recht gut kennen. Drei der Strafgefangenen wurden aufgrund krimineller Delikte verurteilt, die anderen verbüßen ihre Freiheitsstrafe wegen politischer Verbrechen, zu denen Republikflucht, Spionage und Terror gezählt werden. Es sind ausgebildete Maurer, Tischler oder Sattler unter ihnen.

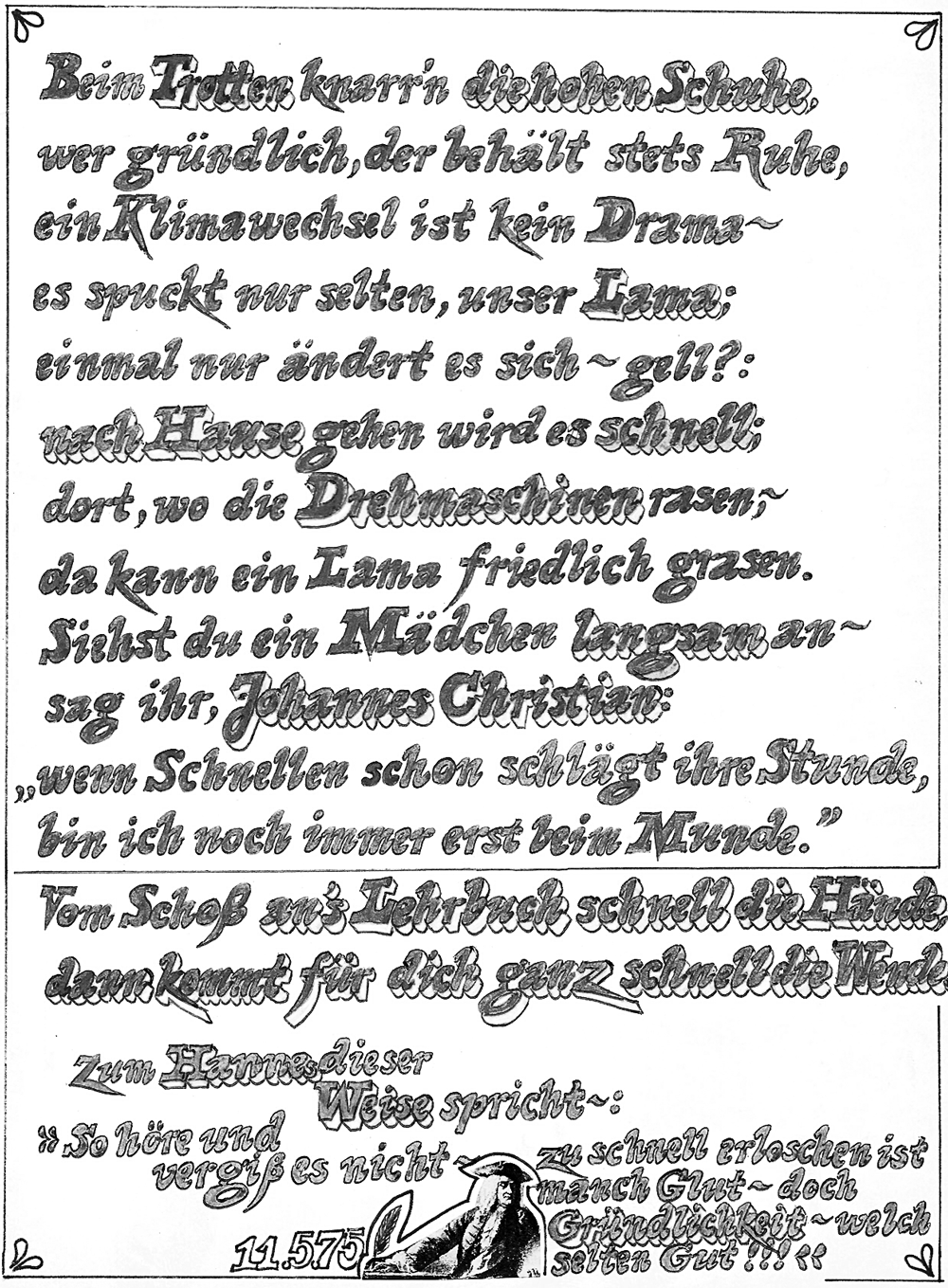

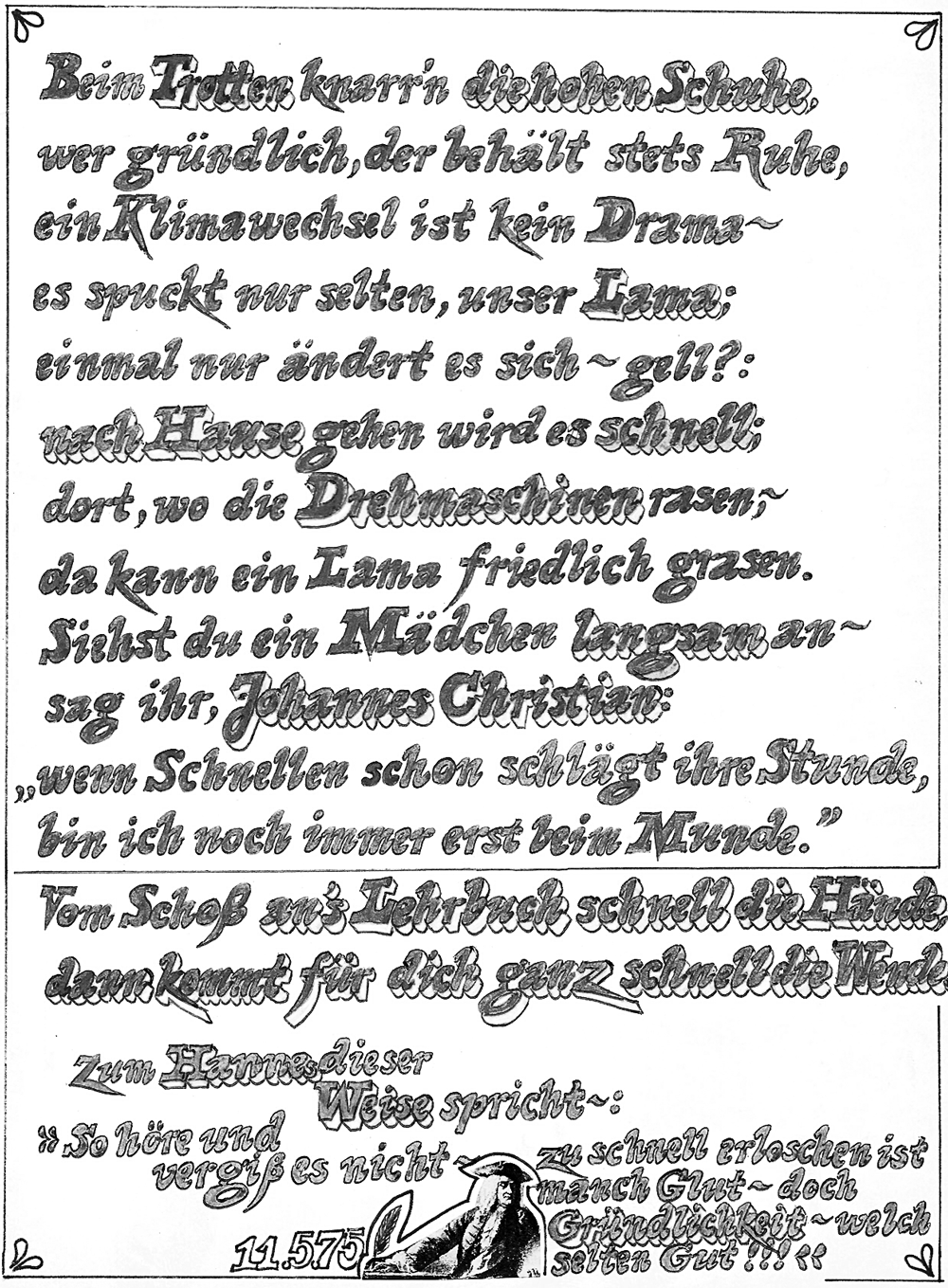

Ein Künstler, der gemeinsam mit seiner Frau wegen eines Fluchtversuchs aus der DDR verurteilt wurde, sorgt dank seiner beruhigenden Ausstrahlung für ein harmonisches Miteinander und übernimmt die geistige Führung der Gruppe. Er gestaltet nicht nur die beauftragten Holzarbeiten, sondern schenkt den Männern auch zu Weihnachten oder zum Geburtstag selbstgedichtete und kunstvoll gestaltete Texte.

Gedicht für Johannes von einem Mitgefangenen, 11. Mai 1975

Johannes verlebt die Monate seiner Haftzeit geistig gefestigt. Er ist noch jung und hat keine Verantwortung für eine Partnerin oder Kinder zu tragen, wie manche seiner Mitgefangenen. Den Häftlingsfreikauf erwägt er zu keiner Zeit, obwohl er Verwandtschaft in der Bundesrepublik hat, die ihm eine gute Basis für einen Neuanfang böte. Doch die Bindung zu seinen engsten Familienmitgliedern in Leipzig ist viel zu stark.

Im Juni 1975 meldet sich der Hauptmann schließlich doch bei Johannes. Aber er kommt mit guten Nachrichten: Das Militärobergericht hat dem Antrag von Johannes‘ Vater auf vorzeitige Entlassung seines Sohnes stattgegeben. Vier Monate vor Strafende kommt Johannes mit einer einjährigen Bewährungszeit frei. Der Beschluss vom 9. Juni 1975 konstatiert: »Auf Grund seines positiven Gesamtverhaltens kann der Strafzweck als erreicht angesehen werden. Es ist zu erwarten, daß er sich künftig verantwortungsbewusst verhält und die Gesetze unseres sozialistischen Staates einhalten wird.«

Johannes wird am 26. Juni 1975 in die Justizvollzugsanstalt in der Leipziger Alfred-Kästner-Straße gebracht und von dort aus entlassen. Es ist ihm ein Bedürfnis, die gesamte Strecke bis zum Hauptbahnhof zu Fuß zurückzulegen. Erst von dort aus und mit einem Strauß Blumen tritt er die Fahrt zur elterlichen Wohnung an.

Trotz des starken Engagements während Johannes‘ Haftzeit findet zwischen Vater und Sohn keine wirkliche Aufarbeitung der Umstände seiner Inhaftierung und des Strafvollzugs statt. Auch mit den restlichen Familienmitgliedern tauscht sich der mittlerweile 22-Jährige nicht groß aus, da die meisten seiner Geschwister schon in eigenen Haushalten leben und seine Mutter sich mehr im Hintergrund hält.

Am Tag nach der Entlassung sucht Johannes seinen Pfarrer auf und führt ein Gespräch, das ihn moralisch außerordentlich stärkt. Der Pfarrer erleichtert ihm den Umgang mit seinen Schuldgefühlen, indem er ihn darüber aufklärt, dass die erfolgten Verhörmethoden ein schwerer Fall von Erpressung waren, die ihm kaum Handlungsspielraum ermöglicht hatten. Der Geistliche nimmt ihm Ängste und sichert Rückendeckung zu, sollte je wieder ein MfS-Mitarbeiter auf ihn zukommen. Durch die offenen Gespräche fühlt sich Johannes innerlich befreit.

Er wird wohlwollend in die Lindenauer Pfarrjugend aufgenommen und besucht jeden Freitag und Sonnabend den Jugendabend sowie den sonntäglichen Kirchengang. Im März 1976 gibt es eine prägende Begegnung mit acht Jugendlichen aus Würzburg, die anlässlich der Frühjahrsmesse angereist sind und im Pfarrhaus unterkommen. Es entwickelt sich ein guter, freundschaftlicher Kontakt zwischen der ost- und westdeutschen Pfarrjugend, der über Jahrzehnte halten wird. Die Würzburger besuchen ihre Freunde regelmäßig und bringen ihnen dabei auch heimlich Waren mit. So lässt sich Johannes »Der Archipel GULAG« besorgen, das bedeutende Werk des russischen Schriftstellers und Dissidenten Alexander Issajewitsch Solschenizyn.

»Auch wenn er die Zeit mit den Freunden genießt, hat sich bei Johannes eine skeptische Umsicht tief eingebrannt. Er weiß, dass es auch Zuträger, Denunzianten und IM im Westen gibt.«

Aufgrund meiner Geschehnisse hinterfragte ich immer: Wie beobachtet der mich? Was bezweckt der mit der Frage? Da hatte ich dann manchmal Verdächtigungen.

Gleichzeitig pflegt Johannes gegenüber Freunden und nahestehenden Bekannten einen recht offenen Umgang mit seiner Vergangenheit. Er berichtet keine Details, doch erzählt von seiner politischen Verurteilung – auch, um zu warnen, denn Johannes geht davon aus, weiterhin unter Beobachtung des MfS zu stehen und demnach auch all seine Kontakte.

»Deswegen schenkte ich reinen Wein ein. Ich stieß aber nie auf geschlossene Türen, es gab keine Ablehnung in der Hinsicht.«

Johannes engagiert sich nach dem Auslaufen der Bewährungsfrist sogar gemeinsam mit anderen Kirchenmitgliedern für die Charta 77, eine Bürgerrechtsbewegung, die im Jahre 1977 in der kommunistischen Tschechoslowakei die Achtung der Menschenrechte einfordert. In diesem Zusammenhang macht er die Bekanntschaft mit prominenten Unterzeichnern der Charta, wie Václav Havel oder Václav Malý. Die ostdeutschen Aktivisten schmuggeln unter anderem D-Mark und Schreibmaschinen zu den tschechoslowakischen Bürgerrechtlern. Eine heikle und aufregende Aktivität, die einmal sogar zu einer Verfolgungsjagd in den tschechoslowakischen Wäldern führt.

»Wie konnte das sein, dass ich auf der einen Seite unter Kontrolle stand und dann solche Sachen machte?«

Johannes fühlt sich geschützt in dem Netzwerk bedeutender Mitglieder des Oratoriums, dem sein Pfarrer angehört, und das Kontakte in die Bundesrepublik pflegt. Nichtsdestotrotz prüft er immer sehr vorsichtig, mit wem er Umgang pflegt und wem er sich näher anvertraut. Die Verbündeten warnen sich gegenseitig vor Personen, die man verdächtigt, MfS-Zuträger zu sein.

Bei einer Faschingsveranstaltung im Februar 1976 lernt Johannes eine junge Frau kennen. Sie ist Katholikin und schließt sich bald seiner Pfarrjugend an. Im April 1979 heiratet das Paar standesamtlich und vollzieht im Juni die kirchliche Trauung. 1982 kommt ihr Sohn zur Welt, drei Jahre später vervollständigt eine Tochter die junge Familie.

Beruflich ebnet sich Johannes nur langsam, aber stetig einen zufriedenstellenden Weg. Er darf direkt nach seiner Entlassung im Juli 1975 wieder in den VEB Drehmaschinenwerk zurückkehren. In der Position eines Maschinenbauers ist keine Stelle zu besetzen, stattdessen wird er als Radialmaschinenbohrer angelernt.

Weil man mit seinem Auftreten und seinen Arbeitsleistungen offenbar sehr zufrieden ist, wird Johannes sogar zum Lehrfacharbeiter befördert und 1979 als Disponent in der Abteilung Vormontage eingesetzt. Er wundert sich über diese Dynamik und den Vertrauensbeweis von Seiten des Betriebs und beschließt, den günstigen Erwerbsverlauf auszunutzen und sich für einen Studienplatz zu bewerben. Leider ohne Erfolg.

»Ich war nie der Karrieretyp – aber die berufliche Weiterentwicklung ging natürlich nicht so reibungslos. Das war mir klar. Gut, machte ich dann das Beste draus.«

Die Stasiunterlagen belegen einen neuen Operativen Vorgang unter dem Namen »Boykott«. Dessen Abschlussdokumentation aus dem Februar 1981 belegt, dass Johannes‘ Delegationsvorschlag im Jahre 1979 aufgrund seiner Vorstrafe vom Betrieb abgelehnt wurde – nur ein Jahr später ist die Vorbestrafung offiziell aus dem Strafregister getilgt. Die heimlichen Ermittlungen zur Verweigerung des Studiums stellen fest: »Eine Reaktion auf diese Entscheidung bzw. auf eine Veränderung seines Verhaltens war nicht zu erkennen.« Wohl aber stellen die Berichte der IM einen offensichtlichen Widerspruch zwischen seinen Leistungen und der begangenen Straftat fest: »Wie L. in derartige Kreise geraten konnte, sei nicht vorstellbar.«

Positiv bewertet das Dokument auch Johannes‘ Rolle im Arbeitskollektiv, in dem er zwar keine führende Rolle einnähme, aber die ihm übertragenen Aufgaben vorbildlich erfülle. Johannes hat den engsten Kollegenkreis in seine Vergangenheit eingeweiht. Niemand nötigt ihn zu außerordentlichem Engagement und so fügt er sich der Brigade zuliebe den gesellschaftlichen Verpflichtungen der DDR und nimmt am sozialistischen Wettbewerb teil. Johannes‘ Meister spricht offen darüber, dass er verpflichtet ist, monatlich eine Beurteilung zu verfassen. Da der Vorgesetzte parteilos ist und immer ein humanes Verhalten an den Tag legt, stellt das für Johannes kein Problem dar.

»Ich sah das gelassen. Ich dachte, solange nicht der offizielle Arm zuschlägt, geht das alles.«

Bemerkenswert ist, dass Johannes noch zwei Mal als Reservist eingezogen wird und jeweils für ein Vierteljahr in der Nationalen Volksarmee dienen muss. Möglicherweise ist dies eine weitere Möglichkeit der Staatssicherheit, ihn gezielt zu überwachen. Seine Dienstzeit bleibt diesmal jedoch konfliktfrei.

Im September 1987 erhält der nun 34-Jährige die Zulassung zum Abendstudium an der Fachschule für Maschinenbau Leipzig. Fünf Jahre lang absolviert Johannes zweimal die Woche am Abend und samstags die weiterbildenden Kurse. Nicht nur für ihn neben der Vollzeitbeschäftigung eine Belastungsprobe, sondern auch für seine Frau und die noch kleinen Kinder.

Im Herbst 1989 nimmt die Familie an den Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche teil. Beim Verlassen der Kirche am 2. Oktober treffen sie auf Polizeistaffeln mit Hunden und schaffen den Weg nach Hause durch die enormen Menschenmassen nur mit Mühe und einem beklemmenden Gefühl.

Ohne die Kinder läuft Johannes später in den Demonstrationszügen mit, denn es ist ihm wichtig, für seine Idealvorstellung von einer Wiedervereinigung einzutreten. Politik und Gesellschaft befinden sich in einem enormen Transformationsprozess. Johannes sieht das moralische Dilemma eines Kollegen, der als Mitglied der Kampfgruppe am 9. Oktober zum Einsatz auf Seiten der Volkspolizei verpflichtet ist, während seine Freunde und Bekannte ihm gegenüber auf der Seite der Demonstranten stehen.

Nach der Deutschen Einheit fällt Johannes durch die Privatisierung des Drehmaschinenwerks in die Kurzarbeit und steigt nebenberuflich in die Versicherungsbranche ein, um sich eine neue berufliche Perspektive zu schaffen. Die Neuorientierung gelingt, ab 1992 arbeitet er dort hauptberuflich und qualifiziert sich nach einjähriger Ausbildung zum Versicherungsfachmann. Im März 2014 tritt Johannes in den Vorruhestand und bezieht seit August 2016 Altersrente.

Direkt nach der Wiedervereinigung schließt er sich dem Bund der stalinistisch Verfolgten e.V. und 2008 der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (VOS) an. Durch seine 1990 beantragte strafrechtliche Rehabilitierung wird das Urteil von 1974 offiziell aufgehoben. Das Oberlandesgericht befindet, dass die von Johannes ausgeübte politische Meinungsäußerung auch zur damaligen Zeit sein verfassungsmäßiges Grundrecht darstellte. Die berufliche Rehabilitierung, die Anerkennung als politischer Häftling und die Bewilligung einer sogenannten Kapitalentschädigung für seine 14-monatige Haft werden Johannes in den Folgejahren bewilligt.

Er stellt auch den Antrag auf Einsicht in seine Straf- und in die Stasi-Akte. Das Aktenmaterial über Johannes umfasst vier Ordner mit über 1.700 Seiten. Erst 2020 findet er darin den beschlagnahmten Brief vom 17. Juni 1973 wieder.

Seit der Gerichtsverhandlung hatte Johannes Lothar nicht mehr gesehen und kann ihn aufgrund seines geläufigen Namens in den alten Bundesländern auch nicht ausfindig machen. Durch Zufall und über einen ehemaligen Mitschüler nehmen die alten Freunde wieder Kontakt miteinander auf. Die Geschehnisse der Vergangenheit stehen nicht zwischen ihnen. Johannes kann heute recht unbefangen über seine Hafterfahrung berichten.

»Ich hatte mit der Haft im Nachhinein keine bösen Träume, schlaflosen Nächte oder Depressionen. Ich war nicht traumatisiert, weil ich immer eine eigene, positive Einstellung hatte.«

»Ich sagte mir, das muss ich als Abenteuer abhaken.«

Als ältestes Kind von insgesamt sechs Geschwistern wird Johannes Leers am 11. Mai 1953 in Leipzig geboren. Er wächst in einem sozialen Umfeld auf, das in seiner späteren Anklageschrift als »kinderreiche Intelligenzfamilie« bezeichnet werden wird, in der er »in ausreichendem Maße mit den allgemeinen Normen des gesellschaftlichen Lebens vertraut gemacht« worden ist.

Seine Mutter, eine gelernte Krankenschwester, ist zu diesem Zeitpunkt Hausfrau und für die Versorgung der Kinder verantwortlich. Johannes‘ Vater ist Physiker und arbeitet in einer leitenden Position beim VEB Kombinat Medizin- und Labortechnik Leipzig. Er ist Mitglied in der Blockpartei Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU, kurz auch als Ost-CDU bezeichnet) und zeitweise als Stadtverordneter für diese Fraktion tätig. In dieser Position ist es stets sein Anliegen, einen Kompromiss zwischen Kirche und Sozialismus zu finden. Mit Vorträgen geht Johannes‘ Vater der Frage nach, wie man sich als Christ in der sozialistischen Gesellschaft engagieren könne.

Ihre Kinder zieht das Ehepaar Leers im katholischen Glauben auf. Johannes erhält die Sakramente der katholischen Kirche, die Erstkommunion und die Firmung. Die Jugendweihe, die in der DDR zum staatssozialistischen Fest etabliert wird, macht er dagegen nicht mit. 1966 tritt er den DDR-Massenorganisationen Freie Deutsche Jugend (FDJ) und 1970 der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) bei.

Johannes ist ein fleißiger und zurückhaltender Schüler, der 1969 die Polytechnische Oberschule (POS) abschließt. Da er trotz seiner guten Leistungen und der tadellosen Bewertung seines Verhaltens keinen Platz auf der Erweiterten Oberschule (EOS) erhält, entscheidet er sich für eine Berufsausbildung mit Abitur. Im September 1969 beginnt Johannes seine Lehre zum Maschinenbauer im VEB Drehmaschinenwerk Leipzig.

In seiner Berufsschulklasse freundet er sich mit dem gleichaltrigen Lothar an. Da die Jugendlichen nah beieinander wohnen, verbringen sie den Großteil ihrer Freizeit zusammen und treffen sich zum Lernen, zu Gaststätten- und Discobesuchen oder um gemeinsam zu den Treffen der Pfarr- und Dekanatsjugend zu gehen.

Mit drei weiteren Freunden bildet sich eine kleine Clique, die schnell feststellt, dass sie ähnliche Einstellungen teilt. Wie die meisten jungen Menschen tauschen sie heimlich westdeutsche Zeitschriften aus und versuchen, mit ihren Radios den Rundfunksender Radio Luxemburg/RTL oder den Saarländischen Rundfunk zu empfangen, um sich die aktuellen Hitparaden der Beatmusik anzuhören.

Die Jugendlichen verfolgen außerdem das politische Geschehen aufmerksam und über die Grenzen der DDR hinaus. Es entwickelt sich zur gemeinsamen abendlichen Pflichtveranstaltung, die Nachrichten auf ARD anzusehen. Die Tagesschau prägt ihr Meinungsbild. Intensiv diskutieren die jungen Männer politische Themen untereinander.

»Aber nicht so konform, wie es der Staat gerne wollte, sondern wir hatten da unsere eigenen Ansichten.«

Im schulischen Umfeld wägen die Jugendlichen genau ab, mit wem sie ihre teils kritischen Auffassungen bereden. Doch innerhalb ihres Freundeskreises fühlen sie sich sicher, um offen auszusprechen, was sie bewegt.

Zum DDR-Staat und zur Sowjetunion nehmen sie eine eher ablehnende Haltung ein, begrüßen dagegen aber die Ostpolitik des neugewählten Bundeskanzlers der Bundesrepublik, Willy Brandt, mit der sich Entspannung in Europa abzeichnen könnte. Irgendwann geben sie sich den Namen »Deutschlandteam«. Diesen Begriff verwenden sie nur gelegentlich und ausschließlich innerhalb ihrer Clique.

Im Juli 1972 beendet Johannes seine Ausbildung mit guten Ergebnissen und arbeitet als Maschinenbauer in der Abteilung Apparatebau. Er beabsichtigt, anschließend ein Maschinenbaustudium mit der Fachrichtung Arbeitswissenschaften an der Technischen Universität in Dresden aufzunehmen, doch muss zunächst seinen 18-monatigen Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee  NVA leisten.

NVA leisten.

Johannes wird am 2. November 1972 zur Luftwaffe der NVA nach Cottbus einberufen. Weil er über eine Fahrerlaubnis der Klasse 5 verfügt, die er während seiner Lehrzeit kostengünstig über die GST-Mitgliedschaft absolviert hatte, wird Johannes als Militärkraftfahrer eingesetzt. Man bildet ihn zum UKW-Funker aus und teilt ihm in seiner Einheit den verantwortungsvollen Posten zu, die fahrbare Funkstation zu führen. Da es sich um eine Reserveeinheit handelt, gibt es jedoch nicht viele aktive Einsätze. Johannes ist mehr damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu pflegen.

Während Johannes die fachliche Aufgabenerfüllung keinerlei Probleme bereitet, machen ihm der militärisch gedrillte und streng reglementierte Alltag und die Freiheitsbeschränkung zu schaffen. In seinen anderthalb Jahren Grundwehrdienst erhält er lediglich die sechs obligatorischen Urlaube. Der Ausgang ist in einer Garnisonsstadt wie Cottbus höchstens für einen Kneipenbesuch nutzbar und so verlässt Johannes seine Stube nur selten. Er zählt die verbleibenden Tage des Grundwehrdienstes, die noch abzuleisten sind.

»Die NVA gefiel niemandem. Selbst den Offizieren nicht.«

Die angestaute Mischung aus Frustration und Heimweh verarbeitet Johannes in den Briefen, mit denen er Kontakt zu seinen Freunden hält, insbesondere zu Lothar. Wie gewohnt beschreibt er dem Freund ehrlich und offen sein Befinden und benutzt dabei auch die Spottbegriffe »Brot« oder »Rotarsch« für Offiziere. Ein Jargon, der hinter verschlossenen Stubentüren unter den Soldaten völlig normal ist.

»Das war kein Aufruhr, sondern nur ein Dampfablassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stasi nicht wusste, wie die Kneipengespräche abliefen.«

Johannes schreibt seine Nachrichten völlig unbeschwert. An eine Kontrolle oder Überwachung der Post denkt er nicht im Entferntesten.

Am 17. Juni 1973, einem Sonntag, liegt er bei schönstem Sommerwetter und heimlich Radio Luxemburg/RTL hörend auf einer Decke und verfasst einen folgenschweren Brief an Lothar und seine Freunde vom »Deutschlandteam«. Anlässlich des 20. Jahrestages fordert er sie dazu auf, ebenfalls der Opfer des Aufstandes vom 17. Juni 1953 zu gedenken und deren Vermächtnis fortzusetzen. Er bezeichnet die damaligen Demonstranten als »gefallene Helden, die für ein verbündetes Vaterland gegen eine kommunistische Minderheit kämpften und dabei von den Russen ermordet wurden«.

»Dieser Brief kam nie an. Das war genau der Brief, der abgefangen wurde und die Bespitzelungswelle auslöste.«

Brief vom 17. Juni 1973

Johannes ahnt nicht, dass bereits mehrere Spitzel des Ministeriums für Staatssicherheit  MfS auf ihn angesetzt sind, die seine Äußerungen dokumentieren und über sein Verhalten Berichte schreiben. Obwohl er glaubt, die Vertrauenswürdigkeit der Soldaten richtig einschätzen zu können, mit denen er sich etwas zwangloser unterhält, sind Inoffizielle Mitarbeiter (IM) des MfS darunter. Die IM-Berichte geben Hinweise auf eine jugendliche Gruppierung – das »Deutschlandteam« – deren Charakter und Dimension ihnen noch unklar sind.

MfS auf ihn angesetzt sind, die seine Äußerungen dokumentieren und über sein Verhalten Berichte schreiben. Obwohl er glaubt, die Vertrauenswürdigkeit der Soldaten richtig einschätzen zu können, mit denen er sich etwas zwangloser unterhält, sind Inoffizielle Mitarbeiter (IM) des MfS darunter. Die IM-Berichte geben Hinweise auf eine jugendliche Gruppierung – das »Deutschlandteam« – deren Charakter und Dimension ihnen noch unklar sind.

Keine zwei Wochen nach Johannes‘ Brief wird vom MfS eine Operative Personenkontrolle (OPK) eingeleitet. Die OPK ist ein Vorgang, der auf die Überprüfung von Verdachtsmomenten zu Verbrechen und Straftaten sowie auf das Erkennen »feindlich-negativer« Haltungen abzielt. Bestätigen sich die Anhaltspunkte, so legt das MfS einen Operativen Vorgang (OV) an, um im Rahmen von meist verdeckten Ermittlungen mit einer klaren Abfolge von Maßnahmeplänen gegen die betreffenden Personen vorgehen zu können.

Die Akten, welche zur Operativen Personenkontrolle von Johannes und den Mitgliedern des »Deutschlandteams« angelegt werden, sprechen eine klare Sprache. Sie befürworten das Einleiten eines Operativen Vorgangs unter dem Namen »Prediger«, der in ständiger Koordinierung mit dem Referat XX der Kreisdienststelle Leipzig-Stadt und den Abteilungen IX der Bezirksverwaltungen Cottbus und Leipzig durchgeführt werden soll.

Begründet wird die Dringlichkeit der Angelegenheit mit Johannes‘ Zugang zu Waffen und Munition und mit seiner verantwortungsvollen Position als Militärkraftfahrer auf einer wertvollen Funkstation, von welcher man ihn nicht ohne Einweihung weiterer Vorgesetzter abziehen könne. Man befürchtet, Johannes plane die Fahnenflucht, einen gewaltsamen bewaffneten Grenzdurchbruch oder Sabotageakte: »Die Gefahr von Exzesshandlungen ist nicht ausgeschlossen.«

Der Maßnahmenplan des OV »Prediger« koordiniert den Einsatz von informellen und hauptamtlichen Mitarbeitern und plant die Durchführung von konspirativen Schrank- und Postkontrollen in Johannes‘ Abwesenheit. Als gleichzeitige »erzieherische Maßnahme« gibt man dem Soldaten die Posten als Stubenältester und als Clubratsvorsitzender und befördert ihn zum Gefreiten.

Während Johannes‘ Skepsis angesichts des mutmaßlich verlorengegangenen Briefes nur allmählich wächst, läuft dagegen die heimliche Überprüfung des »Deutschlandteams« auf Hochtouren: Mitarbeiter des MfS Cottbus durchsuchen am 6. Juli 1973 seinen Schrank und fertigen Kopien der aufgefundenen Schriftstücke an, um deren Inhalt zu analysieren und mithilfe der Adressdaten weitere Gruppenmitglieder auszumachen.

Im Sachstandsbericht vom 4. Januar 1974 ordnet man dann ein Datum an, um dieses grundlegende Beweismaterial nachträglich offiziell zu machen. Getarnt als »Kontrolle über die Einhaltung des Befehls zur Abgabe der Aufzeichnungshefte über die NA-Technik« soll ein IM die Dokumente zufällig in Johannes‘ Schrank auffinden. Die Aktion wird explizit auf einen Tag gelegt, an dem Johannes sich im Einsatz befindet.

Ein unklares, mulmiges Gefühl lässt diesen inzwischen vorsichtiger bei seinen Äußerungen in den Briefen und auf der Stube werden. Dennoch gelingt es dem MfS, in Johannes‘ Stube gezielt den IM »Gerd König« einzuschleusen, mit dem er sich nichtsahnend anfreundet. Johannes versteht sich sogar so gut mit dem Reservisten, dass er ihn im November 1973 zu Lothars Geburtstagsfeier nach Leipzig einlädt, an der ansonsten nur sein engster Freundeskreis teilnimmt. Selbst dem Umstand, dass der Reservist direkt nach der Feier und auch schon am Tag zuvor angeblich eine Tante besuchen geht, misst Johannes keine größere Bedeutung bei.

Es ist anzunehmen, dass der Spitzel seine Abwesenheit dazu nutzt, die Gespräche der Clique unmittelbar an die Stasi weiterzutragen. Im Sachstandsbericht des OV »Prediger« vom Januar 1974 werden die in Frustration und alkoholisierter Feierlaune getroffenen Äußerungen von Johannes als Gewaltfantasien gegenüber der NVA und der DDR-Regierung beschrieben.

Zurück in seiner NVA-Dienststelle auf dem Cottbuser Flughafen wird Johannes schließlich stutzig, als ihm der zugesagte Weihnachtsurlaub gestrichen wird.

»Ich hatte im Bauch irgendwo so eine komische Vorahnung, aber ich wusste nicht, wie ich da rauskomme, wohin ich mich wenden könnte.«

So vergehen weitere Monate, bis sich der Grundwehrdienst dem Ende zuneigt. Zehn Tage vor seiner Entlassung aus der NVA, am Morgen des 16. April 1974, wird Johannes von seinem Kompaniechef aufgefordert, beim Generalstab in der NVA-Dienststelle Cottbus anzutreten. Dort legt man ihm den verloren geglaubten Brief vom 17. Juni 1973 vor und fordert ihn zu einer Stellungnahme auf. Als unmittelbare Strafmaßnahme erfolgt Johannes‘ Degradierung vom Gefreiten zum Soldaten.

Johannes wird zu einem anderen Objekt gefahren und in eine Arrestzelle gesperrt, die sich im Keller des Gebäudes befindet. Von seinem Fenster aus kann er die ankommenden Autos sehen. So beobachtet er auch, wie einer seiner Stubenmitbewohner aus dem Wartburg des Vernehmers aussteigt. Für zwei oder drei Tage wird dieser Soldat mit in seine Zelle gesteckt, weil er angeblich eine Ausgangsüberschreitung begangen hat.

Doch die Gesellschaft ist nicht zufällig. Der Einsatz des IM »Fritz«, der ihn im Arrest »absichern« und sein Verhalten vor und nach den Befragungen beobachten soll, ist fester Bestandteil im Plan des OV »Prediger«. Johannes ahnt dies und erklärt sich dem Mann, von dem er seinerseits den Eindruck gewinnt, dieser sei einer gewissen Erpressung ausgeliefert.

In den zehn Tagen seiner Arretierung wird Johannes täglich verhört. Die Beschuldigungen, mit denen er konfrontiert wird, lassen klar werden, dass systematisch gegen ihn ermittelt worden ist.

Johannes soll zu seinen DDR-kritischen Äußerungen schriftlich Stellung beziehen und die Motivation darlegen, die ihn beispielsweise zum Verwenden der Schimpfwörter oder zum Hören der westlichen Radiosender veranlasste. Er versucht, die Vorwürfe zu relativieren und mit gezeigter Reue glimpflich aus der Situation herauszukommen. Noch hält er sich an der Hoffnung fest, womöglich unter Auflagen wie geplant aus der NVA entlassen zu werden.

Doch am 26. April 1974 wird ihm stattdessen der offizielle Haftbefehl des Militärgerichts Cottbus vorgelesen. Während die anderen Grundwehrdienstleistenden an diesem Tag nach Hause fahren, überführt man Johannes in die Untersuchungshaftanstalt (UHA) der Bezirksverwaltung Cottbus des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Über drei Tage in Einzelhaft geschieht nichts, dann wird Johannes am 30. April 1973 in die Untersuchungshaftanstalt der Leipziger Bezirksverwaltung für Staatssicherheit in der Beethovenstraße 2a, der heutigen Straße des 17. Juni 1953, gebracht.

Obwohl in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum, ist der Standort der UHA der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Leipzig zu DDR-Zeiten ein gut gehütetes Geheimnis. Die Haftanstalt, die seit September 1952 vom MfS genutzt wird, ist Teil eines großen Justiz- und Gefängniskomplexes aus dem späten 19. Jahrhundert. Die umliegenden Gebäude sind von der Bezirksstaatsanwaltschaft, dem Bezirksgerichtshof und deren nachgeordneten Behörden belegt, sowie von der Deutschen Volkspolizei, von deren Revier aus ein direkter Überführungsweg in die UHA existiert, der sogenannte Zugang »Zimmer 111«.

In der Leipziger Untersuchungshaftanstalt wird Johannes für einen Zeitraum von drei Wochen vollkommen isoliert. In diese Zeit fallen der Maifeiertag und sein 21. Geburtstag.

»Es war schon ein sehr beklemmendes Gefühl, Geburtstag zu haben und in Einzelhaft zu sein und keiner gratulierte dir.«

Nach drei Wochen gibt es die Bücher- und später die Einkauf- und Schreiberlaubnis. Dann kommt der erste Mitgefangene in seine Zelle. Johannes wird nun wieder zu Vernehmungen geholt, deren Abläufe deutlich an Schärfe zunehmen – was typisch für die MfS-Untersuchungshaft ist. Waren der Festnahme konspirative Ermittlungen vorausgegangen, so gilt es jetzt, diese inoffiziellen Beweismittel zu legitimieren, um sie vor Gericht verwenden zu können. Die Verhöre sollen belastende Aussagen und im besten Fall das Geständnis des Beschuldigten erzielen.

Um Johannes methodisch zu beeinflussen, legen ihm die MfS-Beamten die Protokolle aus der NVA-Arrestzeit vor, die seine dort getätigten Äußerungen völlig verzerrt dokumentieren. Zudem werden seine Aussagen und die von Lothar, der ebenfalls am 16. April 1973 verhaftet worden ist, gezielt gegeneinander ausgespielt.

Die Vernehmer drängen Johannes zu Bekenntnissen und drohen ihm den Einsatz eines Lügendetektors an. Mit der Aussage, für das Bilden einer terroristischen Organisation könne es bis zu zwölf Jahre Haft geben, schüchtern sie ihn ein. Johannes ist schockiert und fühlt sich stark unter Druck gesetzt, seine »staatsfeindliche Hetze« zu gestehen.

Der verantwortliche Stasi-Hauptmann erklärt die Ermittlungen schließlich für abgeschlossen und legt Johannes auf eine subtile, aber dennoch eindrückliche Art und Weise nahe, dass es seinem Urteil zugutekommen würde, wenn er mit dem MfS zusammenarbeite. Er soll Berichte über die Mitglieder des »Deutschlandteams« und seine Kompanieangehörigen sowie »im Interesse der Häftlinge« über seine Zellengenossen schreiben, um »zur Wahrheitsfindung beizutragen«.

Der Erpressungsversuch belastet Johannes‘ Gewissen stark. Dennoch lässt er sich darauf ein. In der Folgezeit teilt er nacheinander mit drei Untersuchungshäftlingen seine Zelle. Johannes wägt genau ab, welche Informationen er an das MfS weitergibt. Aussagen, die seine Mithäftlinge belasten könnten, verschweigt er. Als keiner seiner Berichte Neuigkeiten einbringt, rügt ihn der Stasibeamte, er lasse sich zu sehr von seinen Zellengenossen beeinflussen.

Unterdessen wurde die elterliche Wohnung in Leipzig durchsucht. Einige Gegenstände stellt man als vermeintliche Beweismittel sicher, so zum Beispiel nicht entwickelte Fotonegative oder westdeutsche Zeitschriften. Doch die Gegenstände sind nicht aussagekräftig und nichts dergleichen kommt in der späteren Verhandlung gegen ihn zum Einsatz.

»Ich denke, dass die sich mehr versprochen hatten. ›Deutschlandteam‹ – das klang nach Zusammenrottung, nach staatsfeindlicher Organisation. Das erwies sich als Flop, aber nun hatten sie uns einmal und da musste etwas geschehen.«

Trotz der Hausdurchsuchung sind Johannes Eltern bislang nicht aufgeklärt, aufgrund welcher Vorwürfe ihr Sohn überhaupt in Haft sitzt. Johannes‘ Vater nutzt seine politische Position, um beim ermittelnden Staatsanwalt vorzusprechen und seinen Sohn mehrere Male in der Haftanstalt zu besuchen.

Nach mehr als vier Monaten Untersuchungshaft entscheidet sich endlich, dass die jugendlichen Freunde in getrennten Verfahren angeklagt werden. Johannes wird vorgeladen, um bei Lothars Verhandlung auszusagen, die am 16. September 1974 vor einem zivilen Strafgericht stattfindet. Er besitzt keine Zivilkleidung, da er mit seiner Entlassung aus der NVA auch die Uniform abzugeben hatte und seitdem täglich denselben schmutzigen Schlosseranzug trägt. Für den Anlass der Gerichtsverhandlung wird ihm ein Anzug ausgehändigt, der ihm nicht passt.

»Mir schlotterten so die Beine, ich kriegte es nicht unter Kontrolle. Ich fühlte mich so unwohl.«

Die über Lothar verhängte Freiheitsstrafe umfasst 27 Monate in der Strafvollzugseinrichtung Brandenburg-Görden. Durch den Häftlingsfreikauf erhält er vorzeitig die Möglichkeit, aus der DDR auszureisen und sich in der Bundesrepublik Deutschland nieder-zulassen.

Da sein Freund als sogenannter Rädelsführer der Gruppe verurteilt wurde, hofft Johannes auf ein entsprechend milderes Urteil für sich. Bis seine Strafsache vor dem Militärobergericht Leipzig verhandelt wird, verbringt er aber noch weitere zweieinhalb Monate in Einzelhaft.

Am 28. November 1974 erfolgt der Prozess, in dem Johannes angeklagt wird, »mit dem Ziel die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung zu schädigen von 1970 bis zum 26.04.1974 mehrfach handelnd staatsfeindliche Hetze betrieben zu haben.« Als gesellschaftlicher Vertreter fungiert der Parteisekretär aus dem Drehmaschinenwerk.

Johannes‘ spottende Äußerungen und die Kritik an der DDR, ihrer Politik und der sozialistischen Ideologie werden als feindselige Tat gewertet. Seine diesbezüglichen Gespräche mit Freunden, Kollegen und NVA-Angehörigen, die über einen Zeitraum von vier Jahren erfolgt sein sollen, gelten als zielgerichtetes Vorhaben, »labile und ungefestigte Bürger« gegen die DDR aufzuwiegeln und damit »die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung zu schädigen«. Die Anklageschrift fasst zusammen: »Derartige Handlungen sind von einer nicht zu unterschätzenden Gesellschaftsgefährlichkeit.«

Anklageschrift Seite 5

Vor der Gerichtsverhandlung darf Johannes seinen Pflichtverteidiger zweimal konsultieren. Der Jurist macht ihm Mut und setzt vor Gericht darauf, Johannes‘ stets positiv bewertete Lern- und Arbeitsleistungen und sein langjähriges Engagement im sozialistischen Kollektiv herauszuarbeiten. Denn Johannes ist trotz seines kritischen Blicks Mitglied in etlichen DDR-Massenorganisationen, wie der FDJ, der GST, der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft  DSF und dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund

DSF und dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund  FDGB.

FDGB.

Urteil Seite 6

Ob diese Verteidigungsstrategie wirklich fruchtet, bleibt unklar. Zumindest argumentiert die Urteilsschrift bei der Begründung der Höhe der verhängten Freiheitsstrafe damit, Johannes habe unter einem »negativen Einfluss« gestanden, bekenne sich »von Beginn des Ermittlungsverfahrens an offen und ehrlich zu seinen Taten« und »der Beginn eines Wandlungsprozesses« sei »deutlich zu erkennen«.

Das Leipziger Militärobergericht verurteilt ihn deshalb wegen mehrfacher staatsfeindlicher Hetze nach Paragraf 106 Absatz 1 Ziffer 1, 2, 3, Paragraf 108 und Paragraf 63 Absatz 2 StGB zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsentzug. Johannes ist erleichtert und nimmt das Urteil nahezu gelassen auf. Sieben Monate hat er bereits in Untersuchungshaft abgesessen, somit beträgt der Rest seiner Haftstrafe nur noch elf Monate.

»Und da hatte ich innerlich so ein befreiendes Gefühl, irgendwie werde ich das schon rumkriegen. Das muss ich als Abenteuer abhaken. Dadurch kriegte ich das ganz gut über die Runden.«

Johannes‘ ehemaliger Vernehmer teilt ihm nicht nur den Ort des Strafvollzugs mit, sondern betont auch, er werde in dieser Zeit gelegentlich Kontakt aufnehmen. Zu Johannes‘ Erleichterung bewahrheitet sich die unheilvolle Ankündigung jedoch nicht und so bleiben ihm weitere unangenehme Berichterstattungen erspart.

Johannes bleibt in der MfS-Untersuchungshaftanstalt in der Leipziger Beethovenstraße und wird dem dortigen Strafgefangenenarbeitskommando (SGAK) zugeteilt – eine Form des Strafvollzugs im Verantwortungsbereich des MfS, die in den gesetzlichen Bestimmungen der DDR eigentlich gar nicht vorgesehen ist.

Doch das Strafgefangenenarbeitskommando, das bei seinen Mitgliedern oft Hauskommando genannt wird, ist für die Stasi eine Möglichkeit, verurteilte Wissensträger zu überwachen oder auf eine weitere Zusammenarbeit nach Verbüßung der Haftstrafe vorzubereiten. Mitunter sollen im SGAK auch enttarnte Zelleninformatoren geschützt werden. In erster Linie benötigt das MfS aber Kalfaktoren, um die anfallenden Küchen-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

»Das heißt also Hausmeister im Knast.«

Weil die Strafgefangenenarbeitskommandos vom MfS auch unter geheimdienstlichen Gesichtspunkten zusammengestellt werden, kommen dort konspirative Überwachungsmethoden zum Einsatz. Zum einen wirbt man Spitzel an – oftmals Personen, die schon während ihrer Untersuchungshaft als Zelleninformatoren gearbeitet haben. Darüber hinaus werden die Zellen bis Ende der Achtzigerjahre abgehört. Eine lückenlose Kontrolle gelingt allerdings nicht, dafür fehlt schlichtweg das notwendige Personal.

Weil Johannes ein Gespräch zwischen zwei Strafgefangenen aufschnappt, das davon handelt, wer von beiden etwas aufgeschrieben habe, ahnt er, wer in seinem Hauskommando als Spitzel eingesetzt ist.

Maßgebend für die Auswahl von Strafgefangenen ist neben den geheimdienstlichen Erwägungen vor allem eine Berufsausbildung, die den anfallenden Aufgaben entspricht. Die Strafgefangenen sind in mehrere Arbeitskommandos in der Tischlerei, Schlosserei, Küche, im Waschhaus und in der Näh- und Bügelstube aufgeteilt. Ein Kommando ist für die Reinigung der UHA zuständig. Darüber hinaus existieren ein Gewächshaus und eine Waschgarage für die Dienstfahrzeuge der Abteilungen IX und XIV.

Johannes‘ Arbeitskolonne wird einmal für mehrere Wochen eingesetzt, um sämtliche Fensterrahmen der Haftanstalt zu streichen. Es ist eine ungewohnte Herausforderung für den jungen Mann, die Malerarbeit in schwindelerregender Höhe auf einem Gerüst auszuführen. Den Rest der Zeit ist er damit beschäftigt, Autos zu waschen, kleine Reparaturen durchzuführen und verschiedene Holzobjekte für die Stasi-Mitarbeiter anzufertigen.

Der geregelte Tagesablauf des SGAK beginnt um sieben Uhr. Entlohnt werden die Strafgefangenen gemäß den Richtlinien für den Strafvollzug beim Ministerium des Inneren (MdI). Die hygienischen, arbeitsschutzrechtlichen und brandschutztechnischen Bestimmungen werden jedoch oftmals nicht eingehalten, ebenso wenig wie die Regelungen über Freizeit und Wochenende. Johannes sperrt sich nicht dagegen, sondern befolgt die Anweisungen.

»Jeder von uns wusste genau, dass eine Verlegung in eine andere Haftanstalt auf dem Spiel stand, wenn wir die Sonderwünsche der Herren nicht befolgten.«

Johannes‘ Strafgefangenenarbeitskommando besteht aus acht Männern. Sie sind im gleichen Teil des Zellenhauses untergebracht wie die Untersuchungshäftlinge, doch es stehen den Strafgefangenen ein vergleichsweise größerer Aufenthaltsraum und eine Schlafstube mit mehreren Doppelstockbetten zur Verfügung. Die gemeinschaftliche Toilettenschüssel ist hinter einem Vorhang verborgen.

Tagtäglich auf engstem Raum lebend, lernen sich die acht Männer recht gut kennen. Drei der Strafgefangenen wurden aufgrund krimineller Delikte verurteilt, die anderen verbüßen ihre Freiheitsstrafe wegen politischer Verbrechen, zu denen Republikflucht, Spionage und Terror gezählt werden. Es sind ausgebildete Maurer, Tischler oder Sattler unter ihnen.

Ein Künstler, der gemeinsam mit seiner Frau wegen eines Fluchtversuchs aus der DDR verurteilt wurde, sorgt dank seiner beruhigenden Ausstrahlung für ein harmonisches Miteinander und übernimmt die geistige Führung der Gruppe. Er gestaltet nicht nur die beauftragten Holzarbeiten, sondern schenkt den Männern auch zu Weihnachten oder zum Geburtstag selbstgedichtete und kunstvoll gestaltete Texte.

Gedicht für Johannes von einem Mitgefangenen, 11. Mai 1975

Johannes verlebt die Monate seiner Haftzeit geistig gefestigt. Er ist noch jung und hat keine Verantwortung für eine Partnerin oder Kinder zu tragen, wie manche seiner Mitgefangenen. Den Häftlingsfreikauf erwägt er zu keiner Zeit, obwohl er Verwandtschaft in der Bundesrepublik hat, die ihm eine gute Basis für einen Neuanfang böte. Doch die Bindung zu seinen engsten Familienmitgliedern in Leipzig ist viel zu stark.

Im Juni 1975 meldet sich der Hauptmann schließlich doch bei Johannes. Aber er kommt mit guten Nachrichten: Das Militärobergericht hat dem Antrag von Johannes‘ Vater auf vorzeitige Entlassung seines Sohnes stattgegeben. Vier Monate vor Strafende kommt Johannes mit einer einjährigen Bewährungszeit frei. Der Beschluss vom 9. Juni 1975 konstatiert: »Auf Grund seines positiven Gesamtverhaltens kann der Strafzweck als erreicht angesehen werden. Es ist zu erwarten, daß er sich künftig verantwortungsbewusst verhält und die Gesetze unseres sozialistischen Staates einhalten wird.«

Johannes wird am 26. Juni 1975 in die Justizvollzugsanstalt in der Leipziger Alfred-Kästner-Straße gebracht und von dort aus entlassen. Es ist ihm ein Bedürfnis, die gesamte Strecke bis zum Hauptbahnhof zu Fuß zurückzulegen. Erst von dort aus und mit einem Strauß Blumen tritt er die Fahrt zur elterlichen Wohnung an.

Trotz des starken Engagements während Johannes‘ Haftzeit findet zwischen Vater und Sohn keine wirkliche Aufarbeitung der Umstände seiner Inhaftierung und des Strafvollzugs statt. Auch mit den restlichen Familienmitgliedern tauscht sich der mittlerweile 22-Jährige nicht groß aus, da die meisten seiner Geschwister schon in eigenen Haushalten leben und seine Mutter sich mehr im Hintergrund hält.

Am Tag nach der Entlassung sucht Johannes seinen Pfarrer auf und führt ein Gespräch, das ihn moralisch außerordentlich stärkt. Der Pfarrer erleichtert ihm den Umgang mit seinen Schuldgefühlen, indem er ihn darüber aufklärt, dass die erfolgten Verhörmethoden ein schwerer Fall von Erpressung waren, die ihm kaum Handlungsspielraum ermöglicht hatten. Der Geistliche nimmt ihm Ängste und sichert Rückendeckung zu, sollte je wieder ein MfS-Mitarbeiter auf ihn zukommen. Durch die offenen Gespräche fühlt sich Johannes innerlich befreit.

Er wird wohlwollend in die Lindenauer Pfarrjugend aufgenommen und besucht jeden Freitag und Sonnabend den Jugendabend sowie den sonntäglichen Kirchengang. Im März 1976 gibt es eine prägende Begegnung mit acht Jugendlichen aus Würzburg, die anlässlich der Frühjahrsmesse angereist sind und im Pfarrhaus unterkommen. Es entwickelt sich ein guter, freundschaftlicher Kontakt zwischen der ost- und westdeutschen Pfarrjugend, der über Jahrzehnte halten wird. Die Würzburger besuchen ihre Freunde regelmäßig und bringen ihnen dabei auch heimlich Waren mit. So lässt sich Johannes »Der Archipel GULAG« besorgen, das bedeutende Werk des russischen Schriftstellers und Dissidenten Alexander Issajewitsch Solschenizyn.

»Auch wenn er die Zeit mit den Freunden genießt, hat sich bei Johannes eine skeptische Umsicht tief eingebrannt. Er weiß, dass es auch Zuträger, Denunzianten und IM im Westen gibt.«

Aufgrund meiner Geschehnisse hinterfragte ich immer: Wie beobachtet der mich? Was bezweckt der mit der Frage? Da hatte ich dann manchmal Verdächtigungen.

Gleichzeitig pflegt Johannes gegenüber Freunden und nahestehenden Bekannten einen recht offenen Umgang mit seiner Vergangenheit. Er berichtet keine Details, doch erzählt von seiner politischen Verurteilung – auch, um zu warnen, denn Johannes geht davon aus, weiterhin unter Beobachtung des MfS zu stehen und demnach auch all seine Kontakte.

»Deswegen schenkte ich reinen Wein ein. Ich stieß aber nie auf geschlossene Türen, es gab keine Ablehnung in der Hinsicht.«

Johannes engagiert sich nach dem Auslaufen der Bewährungsfrist sogar gemeinsam mit anderen Kirchenmitgliedern für die Charta 77, eine Bürgerrechtsbewegung, die im Jahre 1977 in der kommunistischen Tschechoslowakei die Achtung der Menschenrechte einfordert. In diesem Zusammenhang macht er die Bekanntschaft mit prominenten Unterzeichnern der Charta, wie Václav Havel oder Václav Malý. Die ostdeutschen Aktivisten schmuggeln unter anderem D-Mark und Schreibmaschinen zu den tschechoslowakischen Bürgerrechtlern. Eine heikle und aufregende Aktivität, die einmal sogar zu einer Verfolgungsjagd in den tschechoslowakischen Wäldern führt.

»Wie konnte das sein, dass ich auf der einen Seite unter Kontrolle stand und dann solche Sachen machte?«

Johannes fühlt sich geschützt in dem Netzwerk bedeutender Mitglieder des Oratoriums, dem sein Pfarrer angehört, und das Kontakte in die Bundesrepublik pflegt. Nichtsdestotrotz prüft er immer sehr vorsichtig, mit wem er Umgang pflegt und wem er sich näher anvertraut. Die Verbündeten warnen sich gegenseitig vor Personen, die man verdächtigt, MfS-Zuträger zu sein.

Bei einer Faschingsveranstaltung im Februar 1976 lernt Johannes eine junge Frau kennen. Sie ist Katholikin und schließt sich bald seiner Pfarrjugend an. Im April 1979 heiratet das Paar standesamtlich und vollzieht im Juni die kirchliche Trauung. 1982 kommt ihr Sohn zur Welt, drei Jahre später vervollständigt eine Tochter die junge Familie.

Beruflich ebnet sich Johannes nur langsam, aber stetig einen zufriedenstellenden Weg. Er darf direkt nach seiner Entlassung im Juli 1975 wieder in den VEB Drehmaschinenwerk zurückkehren. In der Position eines Maschinenbauers ist keine Stelle zu besetzen, stattdessen wird er als Radialmaschinenbohrer angelernt.

Weil man mit seinem Auftreten und seinen Arbeitsleistungen offenbar sehr zufrieden ist, wird Johannes sogar zum Lehrfacharbeiter befördert und 1979 als Disponent in der Abteilung Vormontage eingesetzt. Er wundert sich über diese Dynamik und den Vertrauensbeweis von Seiten des Betriebs und beschließt, den günstigen Erwerbsverlauf auszunutzen und sich für einen Studienplatz zu bewerben. Leider ohne Erfolg.

»Ich war nie der Karrieretyp – aber die berufliche Weiterentwicklung ging natürlich nicht so reibungslos. Das war mir klar. Gut, machte ich dann das Beste draus.«

Die Stasiunterlagen belegen einen neuen Operativen Vorgang unter dem Namen »Boykott«. Dessen Abschlussdokumentation aus dem Februar 1981 belegt, dass Johannes‘ Delegationsvorschlag im Jahre 1979 aufgrund seiner Vorstrafe vom Betrieb abgelehnt wurde – nur ein Jahr später ist die Vorbestrafung offiziell aus dem Strafregister getilgt. Die heimlichen Ermittlungen zur Verweigerung des Studiums stellen fest: »Eine Reaktion auf diese Entscheidung bzw. auf eine Veränderung seines Verhaltens war nicht zu erkennen.« Wohl aber stellen die Berichte der IM einen offensichtlichen Widerspruch zwischen seinen Leistungen und der begangenen Straftat fest: »Wie L. in derartige Kreise geraten konnte, sei nicht vorstellbar.«

Positiv bewertet das Dokument auch Johannes‘ Rolle im Arbeitskollektiv, in dem er zwar keine führende Rolle einnähme, aber die ihm übertragenen Aufgaben vorbildlich erfülle. Johannes hat den engsten Kollegenkreis in seine Vergangenheit eingeweiht. Niemand nötigt ihn zu außerordentlichem Engagement und so fügt er sich der Brigade zuliebe den gesellschaftlichen Verpflichtungen der DDR und nimmt am sozialistischen Wettbewerb teil. Johannes‘ Meister spricht offen darüber, dass er verpflichtet ist, monatlich eine Beurteilung zu verfassen. Da der Vorgesetzte parteilos ist und immer ein humanes Verhalten an den Tag legt, stellt das für Johannes kein Problem dar.

»Ich sah das gelassen. Ich dachte, solange nicht der offizielle Arm zuschlägt, geht das alles.«

Bemerkenswert ist, dass Johannes noch zwei Mal als Reservist eingezogen wird und jeweils für ein Vierteljahr in der Nationalen Volksarmee dienen muss. Möglicherweise ist dies eine weitere Möglichkeit der Staatssicherheit, ihn gezielt zu überwachen. Seine Dienstzeit bleibt diesmal jedoch konfliktfrei.

Im September 1987 erhält der nun 34-Jährige die Zulassung zum Abendstudium an der Fachschule für Maschinenbau Leipzig. Fünf Jahre lang absolviert Johannes zweimal die Woche am Abend und samstags die weiterbildenden Kurse. Nicht nur für ihn neben der Vollzeitbeschäftigung eine Belastungsprobe, sondern auch für seine Frau und die noch kleinen Kinder.

Im Herbst 1989 nimmt die Familie an den Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche teil. Beim Verlassen der Kirche am 2. Oktober treffen sie auf Polizeistaffeln mit Hunden und schaffen den Weg nach Hause durch die enormen Menschenmassen nur mit Mühe und einem beklemmenden Gefühl.

Ohne die Kinder läuft Johannes später in den Demonstrationszügen mit, denn es ist ihm wichtig, für seine Idealvorstellung von einer Wiedervereinigung einzutreten. Politik und Gesellschaft befinden sich in einem enormen Transformationsprozess. Johannes sieht das moralische Dilemma eines Kollegen, der als Mitglied der Kampfgruppe am 9. Oktober zum Einsatz auf Seiten der Volkspolizei verpflichtet ist, während seine Freunde und Bekannte ihm gegenüber auf der Seite der Demonstranten stehen.

Nach der Deutschen Einheit fällt Johannes durch die Privatisierung des Drehmaschinenwerks in die Kurzarbeit und steigt nebenberuflich in die Versicherungsbranche ein, um sich eine neue berufliche Perspektive zu schaffen. Die Neuorientierung gelingt, ab 1992 arbeitet er dort hauptberuflich und qualifiziert sich nach einjähriger Ausbildung zum Versicherungsfachmann. Im März 2014 tritt Johannes in den Vorruhestand und bezieht seit August 2016 Altersrente.

Direkt nach der Wiedervereinigung schließt er sich dem Bund der stalinistisch Verfolgten e.V. und 2008 der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (VOS) an. Durch seine 1990 beantragte strafrechtliche Rehabilitierung wird das Urteil von 1974 offiziell aufgehoben. Das Oberlandesgericht befindet, dass die von Johannes ausgeübte politische Meinungsäußerung auch zur damaligen Zeit sein verfassungsmäßiges Grundrecht darstellte. Die berufliche Rehabilitierung, die Anerkennung als politischer Häftling und die Bewilligung einer sogenannten Kapitalentschädigung für seine 14-monatige Haft werden Johannes in den Folgejahren bewilligt.

Er stellt auch den Antrag auf Einsicht in seine Straf- und in die Stasi-Akte. Das Aktenmaterial über Johannes umfasst vier Ordner mit über 1.700 Seiten. Erst 2020 findet er darin den beschlagnahmten Brief vom 17. Juni 1973 wieder.

Seit der Gerichtsverhandlung hatte Johannes Lothar nicht mehr gesehen und kann ihn aufgrund seines geläufigen Namens in den alten Bundesländern auch nicht ausfindig machen. Durch Zufall und über einen ehemaligen Mitschüler nehmen die alten Freunde wieder Kontakt miteinander auf. Die Geschehnisse der Vergangenheit stehen nicht zwischen ihnen. Johannes kann heute recht unbefangen über seine Hafterfahrung berichten.

»Ich hatte mit der Haft im Nachhinein keine bösen Träume, schlaflosen Nächte oder Depressionen. Ich war nicht traumatisiert, weil ich immer eine eigene, positive Einstellung hatte.«