»Ich wurde für das verurteilt, was ich im Kopf hatte.«

Helmut Kühn kommt am 13. Februar 1950 in der thüringischen Kleinstadt Blankenhain zur Welt. Ein Jahr später zieht die Familie ins etwa 15 Kilometer entfernte Weimar, wo Helmuts jüngerer Bruder Roland geboren wird. Anschließend lebt die Familie einige Jahre in Dresden, bis sie 1959 in Leipzig eine neue Heimat findet.

Nach Beendigung der Polytechnischen Oberschule (POS) absolviert Helmut eine Lehre als Werkzeugmacher und arbeitet bei den Druckmaschinenwerken Leipzig. In das sozialistische Gesellschaftssystem ist er voll eingebunden, hat in seinem Betrieb den Posten des FDJ-Sekretärs inne und spielt in einem Laienkabarett.

Bei seinem Vater Hans Kühn stößt Helmut damit allerdings auf Widerstand, denn der Tischlermeister hat bereits negative Erfahrungen mit der Willkür des SED-Regimes gemacht. Er ist seit dem Ausbau der innerdeutschen Grenze nicht nur gezwungen, die regelmäßigen Besuche bei seiner Verwandtschaft in der Bundesrepublik einzustellen. Mit der Aussage »Der ist ohne Sie gestorben, der kann auch ohne Sie begraben werden.«, wird Hans Kühn auch verweigert, dem Begräbnis seines eigenen Vaters beizuwohnen.

»Er machte aber weder mir noch meinem Bruder jemals irgendwelche Vorschriften oder versuchte uns zu beeinflussen.«

Schon zeitig stellt Helmut Überlegungen an, wie er seine Zukunft interessanter gestalten könne, denn die Aussicht auf ein Leben als Werkzeugmacher befriedigt ihn nicht. Seine ersten Bemühungen fassen die Idee ins Auge, zur See zu fahren, doch das dafür beantragte Seefahrtsbuch wird ihm abgelehnt.

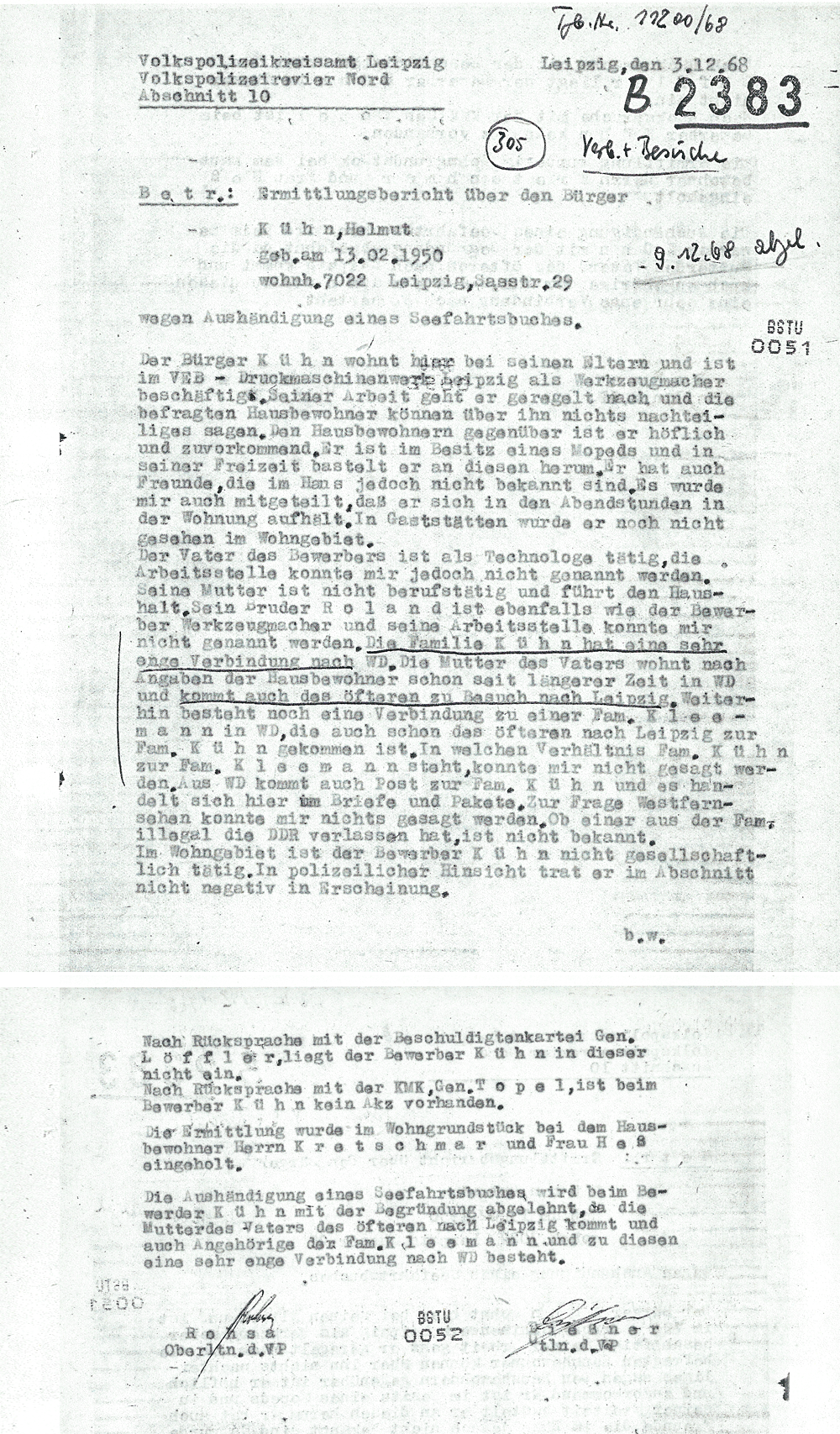

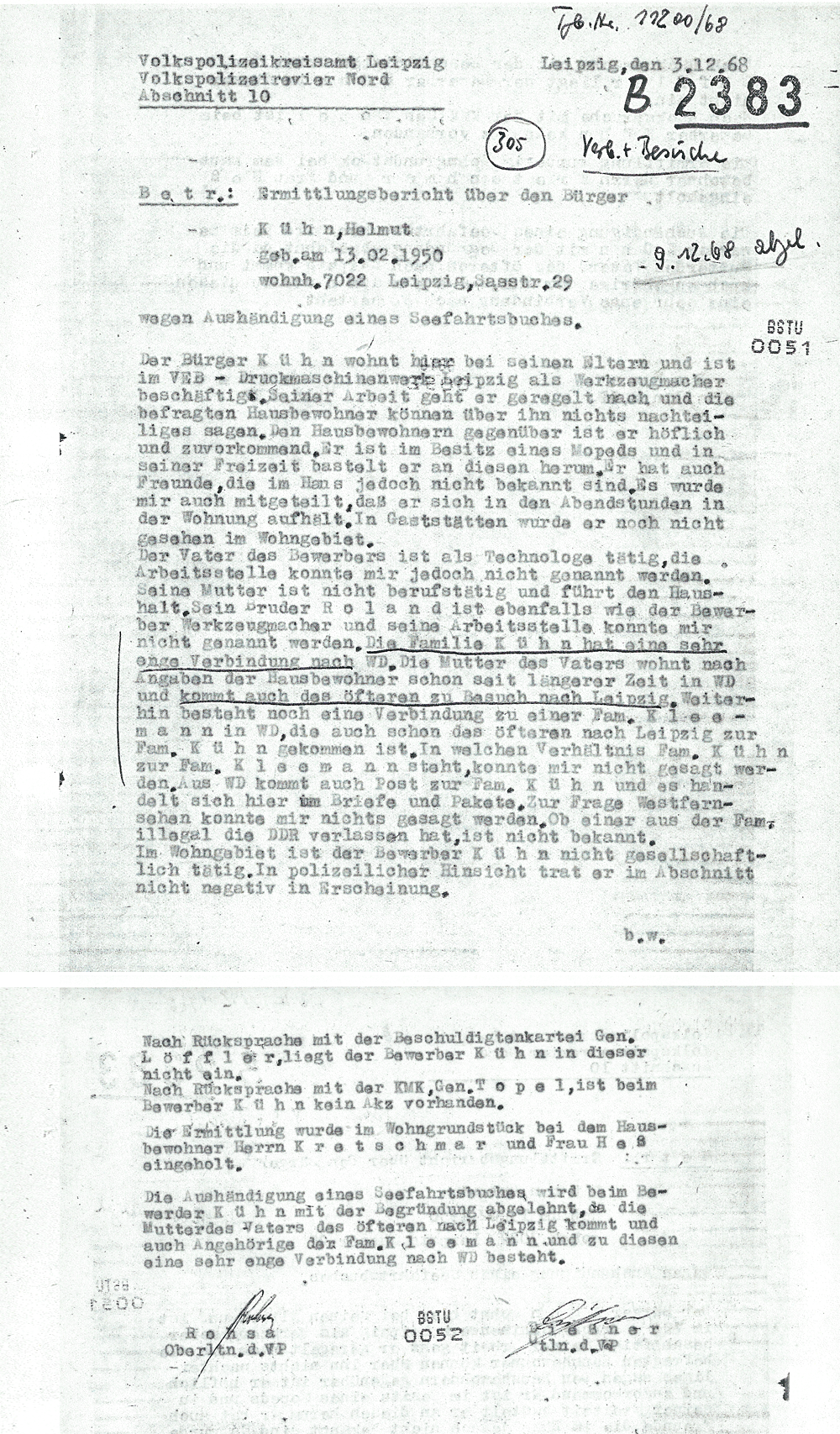

Helmuts Bewerbungsaktivitäten sind für das Volkspolizeikreisamt Leipzig Grund genug, eine umfassende Überprüfung seines Lebensumfeldes zu veranlassen. Der Bericht kann keinerlei negative Auffälligkeiten des Bürgers Helmut Kühn feststellen, wohl jedoch ist den Ermittlern die enge Beziehung zur Westverwandtschaft ein Dorn im Auge.

Ermittlungsbericht des Volkspolizeikreisamts Leipzig, Dezember 1968

Helmut beantragt ein Studium an der Ingenieursschule in Leipzig. Bei einem Beratungsgespräch legt man dem 19-Jährigen nahe, sich als längerdienender Soldat zu verpflichten, denn nach diesem Dienst sei ihm der Studienplatz garantiert. Also folgt Helmut der unmissverständlichen Aufforderung und tritt anstelle eines anderthalbjährigen Grundwehrdienstes am 2. Mai 1969 den dreijährigen Dienst als Unteroffizier auf Zeit (UaZ) bei der Nationalen Volksarmee  NVA an.

NVA an.

Der Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen ist ein gängiges Lockmittel, um junge Männer für die NVA zu begeistern. Zwischen 1962 und 1989 dienen ungefähr 400.000 als Unteroffiziere auf Zeit für die Streitkräfte der DDR. Sie werden ein halbes Jahr in einer Unteroffiziersschule ausgebildet, um anschließend für zweieinhalb Jahre den Truppendienst anzutreten.

Helmut in Uniform mit seinen Großeltern, ca. 1970

Helmut wird nach seiner Ausbildung im Richtfunk nicht mit einer Stelle in einer Funkwerkstatt für seine guten Leistungen belohnt, wie man es ihm mündlich versprochen hatte. »Aus Geheimhaltungsgründen wegen bestehender Westkontakte« erfolgt lediglich der gängige Einsatz als Gruppenführer, den Helmut als Funktruppführer in der Dienststelle 806 Dresden beginnt.

Im Widerspruch zu diesen Bedenken bietet man dem jungen Unteroffizier jedoch schon bald darauf an, die Funkmeister-Ausbildung zu machen, die mindestens einen ähnlichen Geheimhaltungsgrad erfordert. Helmut nimmt die Möglichkeit dankbar an, denn sie stillt seinen Durst nach Bildungsaufstieg. Er tritt in die SED ein und verpflichtet sich im Januar 1970 zum zehnjährigen Dienst als Berufssoldat.

Doch die Stelle ist nicht, was sie versprach zu sein. Helmut ist mehr damit beschäftigt, den Bestand an Antennen und Kombizangen auf Vollständigkeit zu prüfen, als eine elektrotechnische Ausbildung zu erhalten. Die Situation frustriert ihn. Helmut rutscht ab und bekommt Probleme im Umgang mit seinen Finanzen.

Dann erhält Helmut Post von der Ingenieursschule Leipzig, die seine Zulassung für das vor drei Jahren beantragte Direktstudium bestätigt. Helmut möchte den Studienplatz annehmen und fragt bei seinem Stabschef nach der möglichen Vorgehensweise. Die Empörung ist groß.

»Alle rissen die Hände hoch: ›Wie kann das sein, dass ein einfacher Feldwebel ein Ingenieurstudium macht, wenn unser Kommandeur noch nicht mal Ingenieur ist?‹«

Helmut wird vorgeschlagen, sich stattdessen an der Offiziersschule zu bewerben. Gesagt, getan, und so nimmt Helmut an einem Einführungsgespräch teil. Der unpersönliche Umgangston an der Offiziersschule in Löbau trägt jedoch nicht dazu bei, Helmut für die Offizierslaufbahn zu begeistern.

Bei einem sportlichen Eignungstest stellt man dann fest, dass Helmuts körperliche Probleme einer Wirbelsäulenverkrümmung geschuldet sind, die ihn nicht nur als Offiziersschüler, sondern gänzlich als Berufssoldat disqualifizieren. Im Leipziger Armeelazarett soll er noch einmal abschließend medizinisch untersucht und behandelt werden. Helmut begibt sich zurück zu seiner Einheit und rechnet mit einer zeitnahen gesundheitlichen Ausmusterung aus der NVA, aber nichts geschieht.

Viele Monate verstreichen, in denen der junge Funkmeister seinen üblichen Dienst verrichtet. Mittlerweile hat man ihm das Ingenieurstudium als Fernstudium bewilligt. Doch Helmut schafft es nicht, neben seinen dienstlichen Aufgaben ausreichend Zeit zu investieren und fällt schon durch die erste Zwischenprüfung. Jedes Mal, wenn Studientag ist, muss er ins Feldlager oder auf Dienstreise gehen. Helmut hat das Gefühl, dass gezielt gegen seinen Studienerfolg gearbeitet wird. Die Kluft zwischen seinen hoffnungsvollen Plänen für die Zukunft und der Realität wächst, und damit verbunden auch seine Frustration über die derzeitige Situation.

Es hilft Helmut, sich mit seinem guten Freund auszutauschen, einem Unterleutnant im Finanzdienst der Einheit, dem es ähnlich geht. Die jungen Männer sprechen auch über Themen von großer Tragweite, denn sie stellen Überlegungen zur Republikflucht an. Weil sie sich dessen bewusst sind, dass die damit verbundene Fahnenflucht deutlich schwerere Konsequenzen hätte, wollen sie zunächst auf legalem Weg die Armee verlassen, bevor sie einen Fluchtversuch starten. Noch immer wartet Helmut auf die bevorstehende Ausmusterung.

Sein Freund jedoch hegt noch weitreichendere Pläne. Er betreibt Spionage, indem er Dokumente fotografiert und Unterlagen sammelt, die er später verkaufen will. Helmut weiß davon und unterstützt ihn sogar ein paar Ratschlägen zum Fotografieren.

Im Frühjahr 1973 erfährt Helmut, dass er von der Leipziger Dienststelle bereits dreimal zur Ausmusterungsuntersuchung angefordert wurde. Verärgert stellt er seinen Stabschef zur Rede, der die Nachricht offenbar absichtlich verheimlicht hat, denn der NVA mangelt es stets an Berufssoldaten. Der Mann streitet die Vorwürfe ab, eine sinnvolle Diskussion ist unmöglich. Helmut scheitert am Zusammenhalt der sogenannten »geheimen Polizei«, wie sich der Kreis aus Parteisekretär, Stabschef, Kommandeur und den beiden Verantwortlichen für Waffentechnik und innere Versorgung nennt. Sie üben mit einem System aus Beobachtung und Denunziation ständigen Druck auf ihre Untergebenen aus.

In einer Trotzreaktion nimmt Helmut sein Parteibuch, schreibt eine Stellungnahme und schickt beides an den Bataillonskommandeur. Die empörte Rückmeldung erfolgt prompt und vehement.

»Man machte mir so richtig die Hölle heiß. Das war im Prinzip der Hauptauslöser für die ganze Geschichte.«

Der Politchef des Regiments lässt Helmut wissen, dass die SED eine Partei sei, aus der man nicht austreten könne. Weil er mit repressiven Konsequenzen bedroht wird, die seine ganze Familie betreffen würden, zeigt Helmut sich bereit, das Parteibuch zurückzunehmen. Doch damit gilt seine Tat nicht als aus der Welt geschafft. Ihm wird ein Parteiverfahren angekündigt. Seine Entschuldigung soll er öffentlich und unter erniedrigen Umständen vorbringen.

Helmut ist ernüchtert. Seine ursprüngliche Überzeugung von Volk und Vaterland, aus der er in den Armeedienst gegangen war, ist zerbröckelt. Er hat den Eindruck, dass alle Versprechungen nur auf Lug und Trug basierten.

»Und wenn man sich auflehnte, wurde man gnadenlos abgestraft. Es gab kein Verständnis, keine Möglichkeit, sein Anliegen vorzubringen. Ich fühlte mich verraten und verkauft.«

Ein Streit mit seiner Vermieterin, die ihm seine Außenschläfer-Wohnung kündigen will, bringt schließlich das Fass zum Überlaufen, das sich für Helmut in den vergangenen Monaten stetig mit Rückschlägen und Enttäuschungen gefüllt hatte. Sein Unwohlsein auf der Dienststelle wächst ins Unermessliche. Helmut sucht nach einem Ausweg. Die medizinische Ausmusterung bleibt ihm verwehrt. In Unehren möchte Helmut jedoch auch nicht entlassen werden, denn er ahnt die Benachteiligungen, die dann auf ihn zukommen würden.

»Mir blieb nur noch, abzuhauen. Es gab keinen anderen Weg. Ich war nervlich am Ende.«

In einer spontanen Kurzschlussreaktion setzt sich Helmut am 7. April 1973 auf sein Motorrad, lediglich ausgestattet mit einer Wollkombi der NVA und ein paar persönlichen Dokumenten am Leib, und fährt Richtung Süden. Problemlos passiert er mit einem gefälschten Urlaubsschein den Grenzkontrollpunkt Zinnwald. Sein Plan sieht vor, über Tschechien in die Bundesrepublik zu gelangen, wo er zunächst bei seiner Tante und Cousine unterkommen und sich schließlich eine neue Existenz aufbauen will.

Keiner seiner Verwandten und Freunde ist in die Idee eingeweiht. Helmut hat auch keine Kenntnisse über den Verlauf der tschechischen Grenze und seine mitgeführte Landkarte entspricht nicht den Tatsachen vor Ort. Er weiß um das hohe Risiko, von der tschechischen Grenzpolizei aufgegriffen zu werden. Dennoch erscheint ihm die Flucht über die Tschechische Republik als einziger Weg, denn er will unter allen Umständen vermeiden, sich der Lebensgefahr des verminten Geländes an der deutsch-deutschen Grenze auszusetzen.

Die erste Nacht verbringt Helmut bei einer Jugendfreundin seiner Mutter. Angekommen im Dreiländereck versteckt er sein Motorrad im Wald und schlägt sich zu Fuß durch das unbekannte Gelände. Bei jedem Geräusch von Fahrzeugen oder Stimmen bleibt er wie angewurzelt stehen, wartet lauschend ab und bewegt sich dann ganz langsam in einem großen Bogen weiter.

Weil er keine Ortskenntnis hat, geht Helmut sehr vorsichtig vor. Er schleicht sich durch das Gelände, vermeidet jeden Kontakt und prüft den Weg genau. Drei Tage ist er unterwegs. Mit jedem Höhenmeter steigt die Schneedecke und die Nacht bringt Nebel. Unentdeckt passiert Helmut so Grenzstreifen, Wachtürme und Stacheldrahtzäune. Anhand des zerschnittenen Drahtes und eines ausgehobenen Tores kann er erkennen, dass er nicht der erste ist, der diesen Weg für den ungesetzlichen Grenzübertritt nutzt.

»Ich war 200 Meter vom letzten Stacheldraht entfernt, wusste aber nicht, dass durch Schneebruch ein Baum in den Zaun gefallen war, der Alarm ausgelöst hatte. Und bei der Gelegenheit wurden meine Spuren im hohen Schnee gefunden.«

Helmut wird am 10. April 1973 gegen ein Uhr nachts aufgegriffen. Zwei tschechische Grenzsoldaten mit durchgeladener Kalaschnikow und einem Hund nehmen ihn fest. Sie laden ihn in einen Jeep, verbinden seine Augen und fahren zur Wachstube, wo sie ihn mit Essen und Trinken versorgen und die Möglichkeit geben, seine völlig durchgeweichte Kleidung zu trocknen.

Ein Politoffizier, der des Deutschen mächtig ist, befragt Helmut vor allem zu der zurückgelegten Strecke. Gemeinsam vollziehen sie den Weg auf einer Karte nach.

Dann wird Helmut an die Beamten der tschechischen Staatssicherheit (Státní bezpečnost, kurz StB) übergeben. Man legt dem 23-Jährigen Handschellen an und fährt ihn zur Dienststelle. Dort befragt man ihn erneut, diesmal aber in deutlich schärferem Ton, verbunden mit etlichen Drohungen. Helmut weigert sich, das angefertigte Protokoll zu unterschreiben, da es auf Tschechisch abgefasst ist und er den Inhalt gar nicht prüfen kann.

»Da war es kurz davor, dass ich ein paar fing. Die behandelten mich wie den letzten Dreck.«

Nach seiner Überführung in die DDR und bringt man Helmut in den Gebäudekomplex am Dresdner Elbhang, wo das Ministerium für Staatssicherheit  MfS seit 1953 einen Standort für die Verwaltung des Bezirkes Dresden und eine dazugehörige Untersuchungshaftanstalt unterhält. Das MfS nutzt das Gelände in der Bautzner Straße in direkter Nachfolge des NKWD/MWD, das hier vor allem die Kellerräume zur vorübergehenden Unterbringung von tausenden Untersuchungshäftlingen genutzt hatte und seine sowjetischen Militärtribunale stattfinden ließ. In dem in Ziegelbauweise neu errichteten, vierstöckigen Hafthaus sitzen bis 1989 zwischen 12.000 und 15.000 DDR-Bürger in MfS-Untersuchungshaft. Abgestempelt als politische Gegner des SED-Regimes werden sie bis zu ihrer Verurteilung menschenunwürdigen Verhören und Haftbedingungen ausgesetzt.

MfS seit 1953 einen Standort für die Verwaltung des Bezirkes Dresden und eine dazugehörige Untersuchungshaftanstalt unterhält. Das MfS nutzt das Gelände in der Bautzner Straße in direkter Nachfolge des NKWD/MWD, das hier vor allem die Kellerräume zur vorübergehenden Unterbringung von tausenden Untersuchungshäftlingen genutzt hatte und seine sowjetischen Militärtribunale stattfinden ließ. In dem in Ziegelbauweise neu errichteten, vierstöckigen Hafthaus sitzen bis 1989 zwischen 12.000 und 15.000 DDR-Bürger in MfS-Untersuchungshaft. Abgestempelt als politische Gegner des SED-Regimes werden sie bis zu ihrer Verurteilung menschenunwürdigen Verhören und Haftbedingungen ausgesetzt.

Helmut wird einer entwürdigenden Leibesvisitation unterzogen, bei der man jegliche Körperöffnung prüft. Dann bekommt er einen Trainingsanzug und ein Paar Filzpantoffeln und wird in eine Einzelzelle verfrachtet.

»Das erste, was man mir im Verhör sagte, war: ›Sie reden mich jetzt nicht mehr mit Genosse an. Das ist tabu. Ich bin Herr Oberleutnant. Und Sie sind hier wegen Fahnenflucht und Spionage.‹«

Helmut fällt angesichts des heiklen Vorwurfes aus allen Wolken. Täglich und zu den unterschiedlichsten Tag- und Nachtzeiten holt man ihn zur Vernehmung, wo er stundenlang gezwungen wird, sich vor dem gleichen Beamten für seine Beweggründe zu rechtfertigen und seitenlange Berichte über den Fluchtversuch zu verfassen. Ist der Stasi-Beamte mit seinen Antworten zufrieden, so bekommt Helmut eine Bockwurst und ein paar Zigaretten. Wenn nicht, brüllt er Helmut an.

Die Verhörtaktik der Stasi ist äußerst geschickt. Helmut wundert sich mehrere Male, wie der Beamte an die detaillierten, aber teilweise völlig profanen und irreführenden Informationen über ihn gelangt sein mag, mit denen er ihn während der Vernehmungen konfrontiert. Etliche Details, wie die Beantragung des Seefahrtsbuches, werden pauschal als vorangegangene Planungen einer Republikflucht dargestellt.

Zwei Wochen nach Helmuts Verhaftung wird sein ehemaliger Freund festgenommen und dessen aufgedeckte Spionagetätigkeit zum großen Thema in den Verhören. Der Vernehmer hinterfragt auch Helmuts potenzielle Bereitschaft zur Weitergabe von armeeinternen Informationen an die Bundesrepublik. Helmuts hypothetische Aussagen über sein Verhalten bei einer gelungenen Flucht werden wie Beweise gesammelt und später vor Gericht gegen ihn verwendet. Es werden ihm Aussagen abgepresst, um den Vorwurf, er habe sich vor Begehung der Fahnenflucht entschlossen, Spionage zu betreiben, zu untermauern.

»Ich war Geheimnisträger, klar. Aber die Informationen waren sowieso schon längst bekannt. Ich wurde nur für das verurteilt, was ich im Kopf hatte.«

Vor und nach den Befragungen zermürbt Helmut die Einsamkeit der Einzelhaft. Ein halbes Jahr lang sind seine einzigen menschlichen Kontakte die Vernehmer, Wachposten und gelegentliche Zellengenossen, bei denen er sich allerdings nicht sicher sein kann, ob sie nur zur Bespitzelung die Zelle mit ihm teilen. Die Versorgung mit Wasser und Nahrung erfolgt anonym durch eine Klappe in der stählernen Zellentür.

Hofgang bedeutet, in den sogenannten Tigerkäfig gesperrt zu werden: einen oben vergitterten Betonverschlag auf dem Gefängnishof, auf dessen übermannshohen Mauern Wachposten patrouillieren. Ein Abteil misst nur wenige Quadratmeter zum Auf- und Abgehen, doch bietet immerhin die Abwechslung, den Himmel zu sehen, denn in den Zellen dienen Konstruktionen aus versetzt in doppelter Reihe verbauten Glasbausteinen mit einem integrierten Lüftungsgitter als Fensterersatz.

Die Untersuchungshaft empfindet Helmut als schlimmste Zeit seiner Haft. Mitten in der Nacht schreckt er hoch, wähnt sich ganz woanders und braucht erstmal, um zu sich zu kommen. Er hört Leute auf dem Gang brüllen, Frauen schreien.

»Das waren schreckliche Zeiten. Man ließ mich da schmoren. Ich war nur noch eine Nummer.«

Zweimal in der Woche wird den männlichen Untersuchungshäftlingen ein elektrischer Rasierapparat ausgehändigt. Ein Ritual, das Helmut ein wenig dabei hilft, den Überblick über die ewig gleichen Tag- und Nachtabläufe zu wahren. Doch eines Tages wird ihm das Gerät in Abweichung vom gewohnten Rhythmus gegeben.

»Ich kam runter, die Tür ging auf und da saß mein Vater. Ich dachte, ich sterbe. Ohne Ankündigung, so voll auf Schock. Solche überraschenden Besuche waren ja Masche. Weil, das haut einen um.«

Erst durch die Polizeibeamten, die sie noch vor Helmuts Verhaftung zu Hause aufsuchen und befragen, erfuhren Helmuts Eltern vom plötzlichen Verschwinden ihres Sohnes. Sofort stellte Hans Kühn einen Besuchsantrag, muss aber lange auf dessen Genehmigung warten. In einem dreiseitigen Brief an Helmuts Strafverteidiger spricht er sich im Juli 1973 verständnisvoll für seinen Sohn aus und liefert zahlreiche Argumente und Dokumente, um Helmuts Entlastung vor Gericht zu unterstützen.

Der Untersuchungshäftling lernt seinen Rechtsanwalt erst kurz vor der Verhandlung kennen. Der Verteidiger erscheint mit einer Banane und Westzigaretten im Gepäck und trägt während der Verhandlung das SED-Parteiabzeichen. Er ist davon überzeugt, Helmut werde nur für die Fahnenflucht verurteilt und bekäme diesbezüglich eine vier- bis fünfjährige Jahre Haftstrafe.

Am 26. September 1973 werden Helmut und sein ehemaliger Freund in einer gemeinsamen Verhandlung vor Gericht gestellt. Es ist ein großer Schauprozess, der vor dem Militärobergericht Leipzig in der Dresdner Dienststelle durchgeführt wird. Zwar ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, dennoch hat die Stasi-Bezirksverwaltung Dresden 60 verantwortliche Offiziere der NVA geladen, um ihnen mit der Gerichtsverhandlung »die zwingende Notwendigkeit der konsequenten Durchsetzung der militärischen Ordnung und Disziplin innerhalb der NVA« und die »Beseitigung von straftatbegünstigenden Bedingungen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe« zu veranschaulichen.

»Ich erlebte diese ganze Verhandlung, als ob ich neben mir saß. Ich glaube, ich begriff erst zwei Tage später, was da passiert war.«

Obwohl Helmut am 24. Juli 1973 unehrenhaft aus der NVA entlassen wurde, soll der Angeklagte bei seinem Prozess in Uniform erscheinen. Er weigert sich. Daraufhin wird ihm erlaubt, einen Anzug zu tragen, den seine Eltern für ihn besorgen.

In der Anklageschrift rückt das Delikt der Fahnenflucht völlig in den Hintergrund, stattdessen steht eine vorsätzliche Militärspionage im Fokus der Anklage. Der Spionagevorwurf begründet sich damit, dass Helmut über die Handlungen seines Kameraden informiert war und ihn mit Rat und Tat unterstützte, indem er eine Schmalfilmkamera für seinen Freund in die Dienststelle einschleuste.

Helmut gibt vor Gericht durchweg ehrliche Antworten und beschönigt nichts, denn er realisiert, dass sein Urteil bereits feststeht. Das Militärobergericht Leipzig verurteilt ihn zu acht Jahren Freiheitsentzug »wegen gemeinschaftlich begangener Militärspionage in Tatmehrheit mit als Alleintäter begangener weiterer Militärspionage in Tateinheit mit Fahnenflucht im schweren Fall (Verbrechen gemäß § 97 Abs. 2; 254 Abs. 1 und 2 Ziffer 1, 22 Abs. 2 Ziffer 2, 63 StGB)«.

Helmuts Rechtsanwalt legt Berufung ein, um die Höhe der Freiheitsstrafe zu verringern, doch der Antrag wird am 16. November 1973 als unbegründet verworfen. Das Urteil gilt damit als rechtskräftig.

Da er kein Mitglied der DDR-Armee mehr ist, bleibt Helmut das berüchtigte Militärgefängnis Schwedt/Oder erspart. Nach einer kurzen Zwischenstation im Polizeipräsidium und -gefängnis in der Dresdner Schießgasse tritt er am 28. Dezember 1973 seine achtjährige Haftstrafe in der Strafvollzugseinrichtung (StVE) Brandenburg-Görden an. Das Zuchthaus in Brandenburg an der Havel wird nach Gründung der DDR von der Sowjetarmee an die Volkspolizei übergeben und entwickelt sich zu einer der meistgefürchteten Strafanstalten der DDR, die einen militärisch strengen Strafvollzug durchführt.

Die ersten Wochen werden von den Strafvollzugsbeamten nicht nur dafür genutzt, die Neuzugänge den Arbeits- und Wohnbereichen zuzuordnen, sondern auch, sie als Stasi-Spitzel zu werben. Helmut lehnt die Spitzeltätigkeit von Anfang an ab, denn jedwede Haftvergünstigung wöge nicht die Konsequenzen auf, mit denen er bei einer Enttarnung von Seiten der Häftlinge zu rechnen hätte.

Die Eingewöhnung in das brutale soziale Umfeld aus Mördern und Schwerverbrechern braucht seine Zeit. Helmut muss sich die ungeschriebenen Gesetze, die unter den Häftlingen gelten, erst erarbeiten und seine Verhaltensweisen an die gegebenen Umstände anpassen. Er muss genau beobachten und lässt stets große Vorsicht walten, darf aber gleichzeitig keine Schwäche zeigen, um akzeptiert zu werden. Dazu gehört auch, sich in einer Schlägerei zu behaupten.

»Was ich dort lernte, war Menschenkenntnis. Denn ich kam mit solch extremen Charakteren zusammen, die musste ich einschätzen können. Das war schwierig, aber ich hatte genug Zeit.«

Wie alle DDR-Häftlinge sind auch die Strafgefangenen der StVE Brandenburg zur Haftarbeit verpflichtet. Sie produzieren im Schichtsystem und mit vorgegebenen Normen als billige Arbeitskräfte für staatliche Unternehmen oder westdeutsche Firmen. Angesichts seiner Berufsausbildung setzt man Helmut in der Abteilung Werkzeugbau ein, die für den VEB Getriebewerk Brandenburg fertigt. Die meisten Strafgefangenen geben vollen Einsatz, um den entsprechenden Akkordlohn zu erzielen. Auch Helmut stürzt sich in die Arbeit, da ihn die Tätigkeit ablenkt und ihm jede Minute außerhalb der überfüllten Zelle lieber ist.

Zunächst wird Helmut in eine Gemeinschaftszelle gesteckt, die für sechs bis acht Personen ausgelegt ist. Um dennoch bis zu zwölf Strafgefangene unterzubringen, baut man dort dreistöckige Betten auf. Als Neuzugang bekommt Helmut eines der unbeliebten oberen Betten zugewiesen, das nur minimalen Platz bis zur Zellendecke vorweist. Schreiend vor Platzangst wacht er in der ersten Nacht auf. Seine Zellengenossen tauschen daraufhin die Betten und Helmut darf im mittleren Stock schlafen.

Als er später in eine andere Schicht verlegt wird, bezieht er eine Zelle, die Doppelstockbetten und einen kleinen Extraraum mit Toilette und Waschbecken hat, jedoch ebenfalls überbelegt ist.

In der StVE Brandenburg verbüßen mehrheitlich kriminelle Gefangene, die wegen Tötungsdelikten zu Langzeitstrafen und zum Teil lebenslanger Haft verurteilt wurden, ihre Strafen. Politisch Verurteilte bilden nur zehn bis zwanzig Prozent der Insassen. Helmut stellt fest, dass er mit den lebenslänglich Verurteilten besser auskommt als mit den Rückfalltätern.

Während die erteilte Freiheitsstrafe von acht Jahren für den 23-Jährigen einen schier endlosen Zeitraum darstellt, wird sie von seinen zu Langzeitstrafen verurteilten Zellengenossen nur müde belächelt. Durch das enge Zusammenleben ist es unausweichlich, die jeweiligen Delikte der Inhaftierten zu erfahren und anfangs tauscht sich Helmut auch noch interessiert darüber aus. Es schockiert ihn, dass verurteilte Mörder im Gefängnis mit Messern hantieren dürfen, weil sie als Friseure oder Köche eingesetzt werden.

»Aber es juckte mich irgendwann nicht mehr. Ich verdrängte irgendwie, was die Leute gemacht hatten.«

Die stärkste emotionale Belastung der Haft in der StVE Brandenburg-Görden zeigt sich für Helmut in der ständigen Konfrontation mit den sexuellen Übergriffen der Strafgefangenen untereinander. Die gewalttätigen Missbrauchsverhältnisse sind erbitterte Machtspiele, die nicht selten im Mord gipfeln, wenn um die Zuteilung der sogenannten Miezen gestritten wird. Es gibt auch Fälle von Suizid unter den missbrauchten Häftlingen, die ihre Situation nicht mehr ertragen.

»Diese Scheinschwulen und diese Sauereien, die da stattfanden, stießen mich absolut ab. Ich lernte einen Einzigen kennen, der wirklich vom anderen Ufer war, der wurde so akzeptiert. Aber alles andere war sowas von dreckig und brutal.«

In den DDR-Haftanstalten erfolgt durch das Strafvollzugspersonal eine klare Benachteiligung der politisch Inhaftierten. Sie erhalten in der Regel keinen der begehrten Arbeitsposten in der Küche, Bibliothek oder Frisierstube und sind häufig Übergriffen ausgesetzt. Ermutigt durch ein Buch, das er liest, spricht Helmut die zurücksetzende Behandlung bei seinem verantwortlichen Erziehungsoffizier an. Er erhält die Antwort, er sei ein viel größerer Verbrecher als ein Mörder oder Sittlichkeitsverbrecher, denn mit seinem Verrat hätte er ja ganz Deutschland in den Ruin treiben können.

Helmuts redliche Vorsprache bringt ihm in den folgenden Monaten Schikanen ein, ihm werden die Rechte auf einen Paketschein und auf Fernsehen verweigert. Er lernt, dass es gefährlich ist, gegen die Praktiken der Strafvollzugsbeamten aufzubegehren.

Die allgemeinen Haftbedingungen sind in allen Gefängnissen der DDR ausgesprochen schlecht. Die meisten Anstalten befinden sich in einem desolaten baulichen Zustand und die wirtschaftliche Krise des Landes schlägt sich in einer schlechten Versorgung der Insassen nieder.

»Das Essen war immer eine Katastrophe, aber ich verhungerte nicht. Ich hatte eine etwas schlankere Figur.«

Was die Verpflegung nicht hergibt, wird mit Erfindungsreichtum gelöst. Die Häftlinge aus Helmuts Arbeitstruppe nehmen Rauchfleisch mit auf die Arbeitsstelle, wo sie es in einem der großen Öfen zu Schmalz ausbraten.

Nicht nur im Bereich der leiblichen Versorgung, sondern auf allen Gebieten wird improvisiert und der geheime Tauschhandel floriert. Zigaretten sind die heimliche Währung der Strafvollzugsanstalt. In Helmuts Abteilung werden aus Cremedosen, dünngeschliffenem Blech und mit den über die Zivilangestellten des Getriebewerks eingetauschten Elektronikbauteilen und Batterien kleine Radios gebaut. Mit Rohmaterial aus der Abteilung Leuchtenbau und einem selbstgefertigten Stanzwerkzeug gehen Skatkarten in Produktion und eine Nachbarabteilung braut in einer selbstgebauten Destillieranlage sogar Alkohol.

Gefängnisgeld

Helmut nutzt die Zeit seiner Inhaftierung, um sich eigenständig fortzubilden. Über die Mitarbeiter des Getriebewerks darf er Fachliteratur beziehen. Im Laufe der Haftzeit gelingt es ihm, ins Konstruktionsbüro versetzt zu werden, wo er Sondermaschinen mitkonstruiert und durch das Einreichen von Neuerervorschlägen eine extra Vergütung erzielt.

Sein Status als politischer Häftling hat indessen nicht nur Auswirkungen auf seine eigene Zukunft. Außerhalb der Gefängnismauern ist auch seine Familie immer im Visier der Stasi. Helmuts Bruder wird die in Aussicht gestellte Position bei der FDJ abgelehnt. Seinem Vater wird eine Dienstreise nach Moskau gestrichen und anschließend einen Arbeitsplatz ohne Publikumsverkehr zugewiesen.

»So viel zum Thema Sippenhaft.«

Offenbar versuchen die MfS-Beamten auch gezielt, die Familienmitglieder gegeneinander auszuspielen. Als Helmuts Eltern einen wichtigen Antrag stellen, behauptet man ihnen gegenüber, ihr Sohn habe damals ausgesagt, sie wären in seine Fluchtpläne eingeweiht gewesen. Die Stasi-Beamten wollen sich die erfundene Mitwisserschaft als Druckmittel zunutze machen. Helmut erfährt durch einen vorwurfsvollen Brief seines Vaters von der Begebenheit, kann seine Eltern aber davon überzeugen, nicht dem MfS, sondern ihm ihr Vertrauen zu schenken.

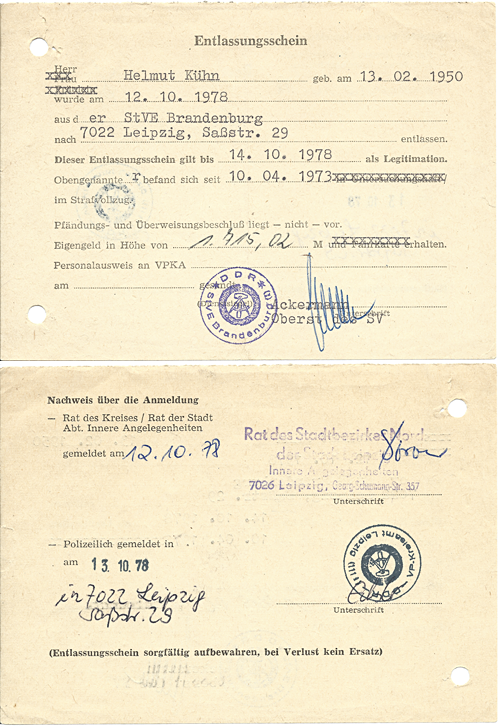

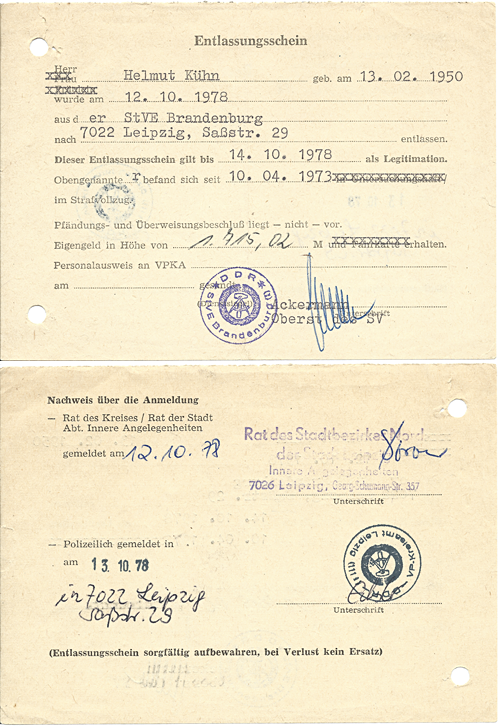

Nachdem Helmut fünfeinhalb Jahre seiner Freiheitsstrafe in der StVE Brandenburg verbüßt hat, wird durch den Militärstaatsanwalt ein Antrag auf vorzeitige Strafaussetzung gestellt und mit einer dreijährigen Bewährungszeit bewilligt. Der auf den 15. September 1978 datierte Beschluss des Militärobergerichts Leipzig formuliert: »Es ist zu erwarten, dass sich Kühn in Zukunft gesellschaftsgemäß verhalten und die Gesetze der DDR achten wird.« Der mittlerweile 28-Jährige darf die Strafvollzugsanstalt am 12. Oktober 1978 verlassen.

»Man sagte mir nebenbei: ›Wir hatten das schon ein halbes Jahr eher vor, aber unsere Sekretärin war krank.‹ So bekam ich dann noch eine reingewürgt.«

Entlassungsschein

Helmut wird von seinen Eltern abgeholt und wundert sich, seinen Bruder nicht zu sehen. Zunächst wollen die Eltern keine rechte Auskunft über dessen Verbleib erteilen, halten auf dem Rückweg dann aber auf einem Parkplatz im Wald an und berichten, dass Roland und seine Frau seit 14 Tagen in Untersuchungshaft sitzen. Gemeinsam mit einem Freund hatten die beiden versucht, an der grünen Grenze nach Bayern die Republikflucht anzutreten und wurden beim Durchschneiden des Stacheldrahts gefasst. Das Ehepaar wird später verurteilt, in den Justizvollzugsanstalten Naumburg und Roter Ochse Halle inhaftiert und nach anderthalb Jahren in die Bundesrepublik freigekauft.

»Ich war heilfroh, dass ich keinen Ausreiseantrag gestellt hatte. Meine Eltern wären daran kaputtgegangen. So hatten sie wenigstens mich wieder.«

Helmut kommt anfangs bei seinen Eltern unter und zieht im Mai 1979 in die möblierte Wohnung seines Bruders in Leipzig. Die Übernahme der Wohnung ist nicht offiziell, er erhält erst im März 1980 eine Zuzugsgenehmigung.

Dank der Initiative seiner Eltern kann Helmut sofort nach der Entlassung beim VEB Verlade- und Transportanlagen Leipzig Paul Fröhlich anfangen, wo er einen Arbeitsplatz als Geselle im Werkzeugbau bekommt. Als er sich in dessen Kaderabteilung meldet, begegnet er einer sehr verständnisvollen Mitarbeiterin, die ihm anbietet, noch bis Monatsende zu Hause zu bleiben, um sich mental auf den beruflichen und gesellschaftlichen Neuanfang vorzubereiten. Doch keine zwei Tage später steht Helmut erneut im Büro und bittet darum, sofort mit der Arbeit beginnen zu dürfen.

»Um was anderes in den Kopf zu bekommen. Es war schwer, ich fühlte mich schrecklich. Ich dachte, dass mir auf der Stirn geschrieben steht, wo ich herkomme.«

Helmut entschließt sich dazu, die Karten auf den Tisch zu legen und berichtet seinen neuen Arbeitskollegen während der allerersten Arbeitsbesprechung von seiner Vorstrafe und deren Hintergrund. Seine Ehrlichkeit zahlt sich aus und bringt ihm beim Kollegium volle Akzeptanz ein. Helmut gelingt es, sich im Betrieb systematisch hochzuarbeiten.

Trotz seiner Bewährungszeit wird er vom Betrieb sogar zum Abendstudium an die Ingenieurschule Roßwein delegiert. Durch seine Kenntnisse aus der Arbeitspraxis während der Haftzeit in der StVE Brandenburg fällt ihm das Studium leicht. Helmut kann einzelne Unterrichtsfächer überspringen und besteht mit Auszeichnung. Anschließend wird er als Montagetechnologe in Überseehäfen, Militärwerften und Tagebauen eingesetzt.

Helmut beginnt, wieder am alltäglichen Leben teilzunehmen. In seinem Wunsch nach einer Partnerin lernt er über eine Zeitungsannonce im Herbst 1979 seine spätere Frau Monika kennen und beide verlieben sich. Monika bringt einen kleinen Sohn in die Beziehung ein, den Helmut sofort in sein Herz schließt.

Nach dreijähriger Beziehung heiraten Helmut und Monika und bekommen noch einen zweiten, gemeinsamen Sohn. Über seine Vergangenheit klärt Helmut seine Frau schon früh auf und weiht auch den engsten Freundeskreis nach und nach ein. Er macht die positive Erfahrung, dass niemand negativ auf seine Vorstrafe reagiert.

Die Überprüfung durch das Ministerium für Staatssicherheit ist noch eine ganze Weile mehr als offensichtlich. Wenn Helmut sich mit seinem Bruder in Tschechien trifft, wird er beim Grenzübertritt vom Zoll eingehend durchsucht und mit Fotoapparaten ausgestattete MfS-Mitarbeiter halten sich stets in seiner Nähe auf.

Wann immer im Wohnviertel der Familie Kühn eine Straftat verübt wird, sucht ihn die Volkspolizei auf und verlangt ein stichhaltiges Alibi von Helmut. Auch seine Frau wird jedes Mal eingehend befragt. Helmuts Nachbarn, zu denen er ein gutes Verhältnis pflegt, informieren ihn aus freien Stücken darüber, dass ihnen regelmäßige Berichte über Helmuts Verhalten abgefordert werden, sie aber nur Gutes aussagen.

Die Bewährungsauflagen fallen durch Helmuts berufliche Eingliederung bald weg und nach zehn Jahren ist seine Vorstrafe aus den Akten gestrichen. Pro forma schließt er sich mehreren DDR-Vereinigungen an. Nach dem Vorbild seines Vaters und aus persönlichem Interesse leitet Helmut in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) eine Arbeitsgruppe für Automodellsport. In den Betriebskampfgruppen ist er Mitglied des chemisch-radiologischen Dienstes, weil er weiß, dass er hier nur einmal im Jahr formell erscheinen muss.

Nachdem seine Anträge auf Besuchserlaubnis der Westverwandtschaft bereits seit Jahren von den DDR-Behörden abgelehnt werden und Helmut die Formulare schon nur noch aus Prinzip einreicht, erhält er 1989 überraschenderweise eine Genehmigung. Helmut freut sich, seine Großmutter, Tante und seinen Bruder wiedersehen zu dürfen.

»War bloß gut, dass es draußen regnete, da sah man nicht, dass ich die ganze Zeit heulte. Die Wetten im Betrieb standen 1:4, dass ich nicht wiederkomme, aber ich hatte ja eine Familie.«

Der Besuch in der Bundesrepublik verändert Helmuts Bild vom Goldenen Westen, denn er muss ernüchtert feststellen, dass sein Bruder, der unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen die Republikflucht anstrebte, mit erheblichen Existenzsorgen zu kämpfen hat.

Die im Herbst 1989 beginnenden großen Demonstrationszüge um den Leipziger Ring verfolgt Helmut anfangs interessiert über die Medien und nimmt später, gemeinsam mit seinem Vater, regelmäßig an den Aufmärschen teil. Er ist tief beeindruckt und erlebt begeistert den Zusammenhalt der Bürger mit, die sich gegen randalierende Störer in ihren Reihen wehren, um friedfertig für ihre Ziele zu demonstrieren. Helmut hat vor allem im Sinn, Veränderungen im aktuellen Staatsgefüge durchzusetzen. Dass die Friedliche Revolution Ereignisse lostritt, die schließlich in kürzester Zeit zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten führen, überrascht ihn.

1992 beantragt Helmut seine Rehabilitierung beim Bezirksgericht Leipzig. Es werden ihm soziale Ausgleichsleistungen für die Haftzeit, eine Entschädigung für infolge der Freiheitsentziehung erlittene gesundheitliche Schädigungen sowie die Berücksichtigung der Haftzeit bei der Rentenberechnung bewilligt. Helmut stellt auch den Antrag auf Einsicht in seine Stasi-Akte, die 1.000 Seiten umfassen soll. Der Großteil der Unterlagen, besonders die jüngsten Dokumente, ist jedoch nicht mehr auffindbar und wurde mit großer Wahrscheinlichkeit bereits vernichtet.

Mit seinen Nachforschungen, der Rehabilitierung und durch die persönliche Aufarbeitung rückt für Helmut die Haftvergangenheit für viele Jahre deutlich in den Hintergrund. 2019 lernt er einen Kameraden der VOS Bezirksgruppe Leipzig kennen und entschließt sich, dem Opferverband ebenfalls beizutreten und erneut über seine politische Verfolgung in der DDR zu sprechen.

»Was ich nie ersetzt bekam, war das Motorrad, dass sie damals beschlagnahmten. Aber ich büßte mehr ein als das Motorrad: viele Jahre meines Lebens.«

»Ich wurde für das verurteilt, was ich im Kopf hatte.«

Helmut Kühn kommt am 13. Februar 1950 in der thüringischen Kleinstadt Blankenhain zur Welt. Ein Jahr später zieht die Familie ins etwa 15 Kilometer entfernte Weimar, wo Helmuts jüngerer Bruder Roland geboren wird. Anschließend lebt die Familie einige Jahre in Dresden, bis sie 1959 in Leipzig eine neue Heimat findet.

Nach Beendigung der Polytechnischen Oberschule (POS) absolviert Helmut eine Lehre als Werkzeugmacher und arbeitet bei den Druckmaschinenwerken Leipzig. In das sozialistische Gesellschaftssystem ist er voll eingebunden, hat in seinem Betrieb den Posten des FDJ-Sekretärs inne und spielt in einem Laienkabarett.

Bei seinem Vater Hans Kühn stößt Helmut damit allerdings auf Widerstand, denn der Tischlermeister hat bereits negative Erfahrungen mit der Willkür des SED-Regimes gemacht. Er ist seit dem Ausbau der innerdeutschen Grenze nicht nur gezwungen, die regelmäßigen Besuche bei seiner Verwandtschaft in der Bundesrepublik einzustellen. Mit der Aussage »Der ist ohne Sie gestorben, der kann auch ohne Sie begraben werden.«, wird Hans Kühn auch verweigert, dem Begräbnis seines eigenen Vaters beizuwohnen.

»Er machte aber weder mir noch meinem Bruder jemals irgendwelche Vorschriften oder versuchte uns zu beeinflussen.«

Schon zeitig stellt Helmut Überlegungen an, wie er seine Zukunft interessanter gestalten könne, denn die Aussicht auf ein Leben als Werkzeugmacher befriedigt ihn nicht. Seine ersten Bemühungen fassen die Idee ins Auge, zur See zu fahren, doch das dafür beantragte Seefahrtsbuch wird ihm abgelehnt.

Helmuts Bewerbungsaktivitäten sind für das Volkspolizeikreisamt Leipzig Grund genug, eine umfassende Überprüfung seines Lebensumfeldes zu veranlassen. Der Bericht kann keinerlei negative Auffälligkeiten des Bürgers Helmut Kühn feststellen, wohl jedoch ist den Ermittlern die enge Beziehung zur Westverwandtschaft ein Dorn im Auge.

Ermittlungsbericht des Volkspolizeikreisamts Leipzig, Dezember 1968

Helmut beantragt ein Studium an der Ingenieursschule in Leipzig. Bei einem Beratungsgespräch legt man dem 19-Jährigen nahe, sich als längerdienender Soldat zu verpflichten, denn nach diesem Dienst sei ihm der Studienplatz garantiert. Also folgt Helmut der unmissverständlichen Aufforderung und tritt anstelle eines anderthalbjährigen Grundwehrdienstes am 2. Mai 1969 den dreijährigen Dienst als Unteroffizier auf Zeit (UaZ) bei der Nationalen Volksarmee  NVA an.

NVA an.

Der Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen ist ein gängiges Lockmittel, um junge Männer für die NVA zu begeistern. Zwischen 1962 und 1989 dienen ungefähr 400.000 als Unteroffiziere auf Zeit für die Streitkräfte der DDR. Sie werden ein halbes Jahr in einer Unteroffiziersschule ausgebildet, um anschließend für zweieinhalb Jahre den Truppendienst anzutreten.

Helmut in Uniform mit seinen Großeltern, ca. 1970

Helmut wird nach seiner Ausbildung im Richtfunk nicht mit einer Stelle in einer Funkwerkstatt für seine guten Leistungen belohnt, wie man es ihm mündlich versprochen hatte. »Aus Geheimhaltungsgründen wegen bestehender Westkontakte« erfolgt lediglich der gängige Einsatz als Gruppenführer, den Helmut als Funktruppführer in der Dienststelle 806 Dresden beginnt.

Im Widerspruch zu diesen Bedenken bietet man dem jungen Unteroffizier jedoch schon bald darauf an, die Funkmeister-Ausbildung zu machen, die mindestens einen ähnlichen Geheimhaltungsgrad erfordert. Helmut nimmt die Möglichkeit dankbar an, denn sie stillt seinen Durst nach Bildungsaufstieg. Er tritt in die SED ein und verpflichtet sich im Januar 1970 zum zehnjährigen Dienst als Berufssoldat.

Doch die Stelle ist nicht, was sie versprach zu sein. Helmut ist mehr damit beschäftigt, den Bestand an Antennen und Kombizangen auf Vollständigkeit zu prüfen, als eine elektrotechnische Ausbildung zu erhalten. Die Situation frustriert ihn. Helmut rutscht ab und bekommt Probleme im Umgang mit seinen Finanzen.

Dann erhält Helmut Post von der Ingenieursschule Leipzig, die seine Zulassung für das vor drei Jahren beantragte Direktstudium bestätigt. Helmut möchte den Studienplatz annehmen und fragt bei seinem Stabschef nach der möglichen Vorgehensweise. Die Empörung ist groß.

»Alle rissen die Hände hoch: ›Wie kann das sein, dass ein einfacher Feldwebel ein Ingenieurstudium macht, wenn unser Kommandeur noch nicht mal Ingenieur ist?‹«

Helmut wird vorgeschlagen, sich stattdessen an der Offiziersschule zu bewerben. Gesagt, getan, und so nimmt Helmut an einem Einführungsgespräch teil. Der unpersönliche Umgangston an der Offiziersschule in Löbau trägt jedoch nicht dazu bei, Helmut für die Offizierslaufbahn zu begeistern.

Bei einem sportlichen Eignungstest stellt man dann fest, dass Helmuts körperliche Probleme einer Wirbelsäulenverkrümmung geschuldet sind, die ihn nicht nur als Offiziersschüler, sondern gänzlich als Berufssoldat disqualifizieren. Im Leipziger Armeelazarett soll er noch einmal abschließend medizinisch untersucht und behandelt werden. Helmut begibt sich zurück zu seiner Einheit und rechnet mit einer zeitnahen gesundheitlichen Ausmusterung aus der NVA, aber nichts geschieht.

Viele Monate verstreichen, in denen der junge Funkmeister seinen üblichen Dienst verrichtet. Mittlerweile hat man ihm das Ingenieurstudium als Fernstudium bewilligt. Doch Helmut schafft es nicht, neben seinen dienstlichen Aufgaben ausreichend Zeit zu investieren und fällt schon durch die erste Zwischenprüfung. Jedes Mal, wenn Studientag ist, muss er ins Feldlager oder auf Dienstreise gehen. Helmut hat das Gefühl, dass gezielt gegen seinen Studienerfolg gearbeitet wird. Die Kluft zwischen seinen hoffnungsvollen Plänen für die Zukunft und der Realität wächst, und damit verbunden auch seine Frustration über die derzeitige Situation.

Es hilft Helmut, sich mit seinem guten Freund auszutauschen, einem Unterleutnant im Finanzdienst der Einheit, dem es ähnlich geht. Die jungen Männer sprechen auch über Themen von großer Tragweite, denn sie stellen Überlegungen zur Republikflucht an. Weil sie sich dessen bewusst sind, dass die damit verbundene Fahnenflucht deutlich schwerere Konsequenzen hätte, wollen sie zunächst auf legalem Weg die Armee verlassen, bevor sie einen Fluchtversuch starten. Noch immer wartet Helmut auf die bevorstehende Ausmusterung.

Sein Freund jedoch hegt noch weitreichendere Pläne. Er betreibt Spionage, indem er Dokumente fotografiert und Unterlagen sammelt, die er später verkaufen will. Helmut weiß davon und unterstützt ihn sogar ein paar Ratschlägen zum Fotografieren.

Im Frühjahr 1973 erfährt Helmut, dass er von der Leipziger Dienststelle bereits dreimal zur Ausmusterungsuntersuchung angefordert wurde. Verärgert stellt er seinen Stabschef zur Rede, der die Nachricht offenbar absichtlich verheimlicht hat, denn der NVA mangelt es stets an Berufssoldaten. Der Mann streitet die Vorwürfe ab, eine sinnvolle Diskussion ist unmöglich. Helmut scheitert am Zusammenhalt der sogenannten »geheimen Polizei«, wie sich der Kreis aus Parteisekretär, Stabschef, Kommandeur und den beiden Verantwortlichen für Waffentechnik und innere Versorgung nennt. Sie üben mit einem System aus Beobachtung und Denunziation ständigen Druck auf ihre Untergebenen aus.

In einer Trotzreaktion nimmt Helmut sein Parteibuch, schreibt eine Stellungnahme und schickt beides an den Bataillonskommandeur. Die empörte Rückmeldung erfolgt prompt und vehement.

»Man machte mir so richtig die Hölle heiß. Das war im Prinzip der Hauptauslöser für die ganze Geschichte.«

Der Politchef des Regiments lässt Helmut wissen, dass die SED eine Partei sei, aus der man nicht austreten könne. Weil er mit repressiven Konsequenzen bedroht wird, die seine ganze Familie betreffen würden, zeigt Helmut sich bereit, das Parteibuch zurückzunehmen. Doch damit gilt seine Tat nicht als aus der Welt geschafft. Ihm wird ein Parteiverfahren angekündigt. Seine Entschuldigung soll er öffentlich und unter erniedrigen Umständen vorbringen.

Helmut ist ernüchtert. Seine ursprüngliche Überzeugung von Volk und Vaterland, aus der er in den Armeedienst gegangen war, ist zerbröckelt. Er hat den Eindruck, dass alle Versprechungen nur auf Lug und Trug basierten.

»Und wenn man sich auflehnte, wurde man gnadenlos abgestraft. Es gab kein Verständnis, keine Möglichkeit, sein Anliegen vorzubringen. Ich fühlte mich verraten und verkauft.«

Ein Streit mit seiner Vermieterin, die ihm seine Außenschläfer-Wohnung kündigen will, bringt schließlich das Fass zum Überlaufen, das sich für Helmut in den vergangenen Monaten stetig mit Rückschlägen und Enttäuschungen gefüllt hatte. Sein Unwohlsein auf der Dienststelle wächst ins Unermessliche. Helmut sucht nach einem Ausweg. Die medizinische Ausmusterung bleibt ihm verwehrt. In Unehren möchte Helmut jedoch auch nicht entlassen werden, denn er ahnt die Benachteiligungen, die dann auf ihn zukommen würden.

»Mir blieb nur noch, abzuhauen. Es gab keinen anderen Weg. Ich war nervlich am Ende.«

In einer spontanen Kurzschlussreaktion setzt sich Helmut am 7. April 1973 auf sein Motorrad, lediglich ausgestattet mit einer Wollkombi der NVA und ein paar persönlichen Dokumenten am Leib, und fährt Richtung Süden. Problemlos passiert er mit einem gefälschten Urlaubsschein den Grenzkontrollpunkt Zinnwald. Sein Plan sieht vor, über Tschechien in die Bundesrepublik zu gelangen, wo er zunächst bei seiner Tante und Cousine unterkommen und sich schließlich eine neue Existenz aufbauen will.

Keiner seiner Verwandten und Freunde ist in die Idee eingeweiht. Helmut hat auch keine Kenntnisse über den Verlauf der tschechischen Grenze und seine mitgeführte Landkarte entspricht nicht den Tatsachen vor Ort. Er weiß um das hohe Risiko, von der tschechischen Grenzpolizei aufgegriffen zu werden. Dennoch erscheint ihm die Flucht über die Tschechische Republik als einziger Weg, denn er will unter allen Umständen vermeiden, sich der Lebensgefahr des verminten Geländes an der deutsch-deutschen Grenze auszusetzen.

Die erste Nacht verbringt Helmut bei einer Jugendfreundin seiner Mutter. Angekommen im Dreiländereck versteckt er sein Motorrad im Wald und schlägt sich zu Fuß durch das unbekannte Gelände. Bei jedem Geräusch von Fahrzeugen oder Stimmen bleibt er wie angewurzelt stehen, wartet lauschend ab und bewegt sich dann ganz langsam in einem großen Bogen weiter.

Weil er keine Ortskenntnis hat, geht Helmut sehr vorsichtig vor. Er schleicht sich durch das Gelände, vermeidet jeden Kontakt und prüft den Weg genau. Drei Tage ist er unterwegs. Mit jedem Höhenmeter steigt die Schneedecke und die Nacht bringt Nebel. Unentdeckt passiert Helmut so Grenzstreifen, Wachtürme und Stacheldrahtzäune. Anhand des zerschnittenen Drahtes und eines ausgehobenen Tores kann er erkennen, dass er nicht der erste ist, der diesen Weg für den ungesetzlichen Grenzübertritt nutzt.

»Ich war 200 Meter vom letzten Stacheldraht entfernt, wusste aber nicht, dass durch Schneebruch ein Baum in den Zaun gefallen war, der Alarm ausgelöst hatte. Und bei der Gelegenheit wurden meine Spuren im hohen Schnee gefunden.«

Helmut wird am 10. April 1973 gegen ein Uhr nachts aufgegriffen. Zwei tschechische Grenzsoldaten mit durchgeladener Kalaschnikow und einem Hund nehmen ihn fest. Sie laden ihn in einen Jeep, verbinden seine Augen und fahren zur Wachstube, wo sie ihn mit Essen und Trinken versorgen und die Möglichkeit geben, seine völlig durchgeweichte Kleidung zu trocknen.

Ein Politoffizier, der des Deutschen mächtig ist, befragt Helmut vor allem zu der zurückgelegten Strecke. Gemeinsam vollziehen sie den Weg auf einer Karte nach.

Dann wird Helmut an die Beamten der tschechischen Staatssicherheit (Státní bezpečnost, kurz StB) übergeben. Man legt dem 23-Jährigen Handschellen an und fährt ihn zur Dienststelle. Dort befragt man ihn erneut, diesmal aber in deutlich schärferem Ton, verbunden mit etlichen Drohungen. Helmut weigert sich, das angefertigte Protokoll zu unterschreiben, da es auf Tschechisch abgefasst ist und er den Inhalt gar nicht prüfen kann.

»Da war es kurz davor, dass ich ein paar fing. Die behandelten mich wie den letzten Dreck.«

Nach seiner Überführung in die DDR und bringt man Helmut in den Gebäudekomplex am Dresdner Elbhang, wo das Ministerium für Staatssicherheit  MfS seit 1953 einen Standort für die Verwaltung des Bezirkes Dresden und eine dazugehörige Untersuchungshaftanstalt unterhält. Das MfS nutzt das Gelände in der Bautzner Straße in direkter Nachfolge des NKWD/MWD, das hier vor allem die Kellerräume zur vorübergehenden Unterbringung von tausenden Untersuchungshäftlingen genutzt hatte und seine sowjetischen Militärtribunale stattfinden ließ. In dem in Ziegelbauweise neu errichteten, vierstöckigen Hafthaus sitzen bis 1989 zwischen 12.000 und 15.000 DDR-Bürger in MfS-Untersuchungshaft. Abgestempelt als politische Gegner des SED-Regimes werden sie bis zu ihrer Verurteilung menschenunwürdigen Verhören und Haftbedingungen ausgesetzt.

MfS seit 1953 einen Standort für die Verwaltung des Bezirkes Dresden und eine dazugehörige Untersuchungshaftanstalt unterhält. Das MfS nutzt das Gelände in der Bautzner Straße in direkter Nachfolge des NKWD/MWD, das hier vor allem die Kellerräume zur vorübergehenden Unterbringung von tausenden Untersuchungshäftlingen genutzt hatte und seine sowjetischen Militärtribunale stattfinden ließ. In dem in Ziegelbauweise neu errichteten, vierstöckigen Hafthaus sitzen bis 1989 zwischen 12.000 und 15.000 DDR-Bürger in MfS-Untersuchungshaft. Abgestempelt als politische Gegner des SED-Regimes werden sie bis zu ihrer Verurteilung menschenunwürdigen Verhören und Haftbedingungen ausgesetzt.

Helmut wird einer entwürdigenden Leibesvisitation unterzogen, bei der man jegliche Körperöffnung prüft. Dann bekommt er einen Trainingsanzug und ein Paar Filzpantoffeln und wird in eine Einzelzelle verfrachtet.

»Das erste, was man mir im Verhör sagte, war: ›Sie reden mich jetzt nicht mehr mit Genosse an. Das ist tabu. Ich bin Herr Oberleutnant. Und Sie sind hier wegen Fahnenflucht und Spionage.‹«

Helmut fällt angesichts des heiklen Vorwurfes aus allen Wolken. Täglich und zu den unterschiedlichsten Tag- und Nachtzeiten holt man ihn zur Vernehmung, wo er stundenlang gezwungen wird, sich vor dem gleichen Beamten für seine Beweggründe zu rechtfertigen und seitenlange Berichte über den Fluchtversuch zu verfassen. Ist der Stasi-Beamte mit seinen Antworten zufrieden, so bekommt Helmut eine Bockwurst und ein paar Zigaretten. Wenn nicht, brüllt er Helmut an.

Die Verhörtaktik der Stasi ist äußerst geschickt. Helmut wundert sich mehrere Male, wie der Beamte an die detaillierten, aber teilweise völlig profanen und irreführenden Informationen über ihn gelangt sein mag, mit denen er ihn während der Vernehmungen konfrontiert. Etliche Details, wie die Beantragung des Seefahrtsbuches, werden pauschal als vorangegangene Planungen einer Republikflucht dargestellt.

Zwei Wochen nach Helmuts Verhaftung wird sein ehemaliger Freund festgenommen und dessen aufgedeckte Spionagetätigkeit zum großen Thema in den Verhören. Der Vernehmer hinterfragt auch Helmuts potenzielle Bereitschaft zur Weitergabe von armeeinternen Informationen an die Bundesrepublik. Helmuts hypothetische Aussagen über sein Verhalten bei einer gelungenen Flucht werden wie Beweise gesammelt und später vor Gericht gegen ihn verwendet. Es werden ihm Aussagen abgepresst, um den Vorwurf, er habe sich vor Begehung der Fahnenflucht entschlossen, Spionage zu betreiben, zu untermauern.

»Ich war Geheimnisträger, klar. Aber die Informationen waren sowieso schon längst bekannt. Ich wurde nur für das verurteilt, was ich im Kopf hatte.«

Vor und nach den Befragungen zermürbt Helmut die Einsamkeit der Einzelhaft. Ein halbes Jahr lang sind seine einzigen menschlichen Kontakte die Vernehmer, Wachposten und gelegentliche Zellengenossen, bei denen er sich allerdings nicht sicher sein kann, ob sie nur zur Bespitzelung die Zelle mit ihm teilen. Die Versorgung mit Wasser und Nahrung erfolgt anonym durch eine Klappe in der stählernen Zellentür.

Hofgang bedeutet, in den sogenannten Tigerkäfig gesperrt zu werden: einen oben vergitterten Betonverschlag auf dem Gefängnishof, auf dessen übermannshohen Mauern Wachposten patrouillieren. Ein Abteil misst nur wenige Quadratmeter zum Auf- und Abgehen, doch bietet immerhin die Abwechslung, den Himmel zu sehen, denn in den Zellen dienen Konstruktionen aus versetzt in doppelter Reihe verbauten Glasbausteinen mit einem integrierten Lüftungsgitter als Fensterersatz.

Die Untersuchungshaft empfindet Helmut als schlimmste Zeit seiner Haft. Mitten in der Nacht schreckt er hoch, wähnt sich ganz woanders und braucht erstmal, um zu sich zu kommen. Er hört Leute auf dem Gang brüllen, Frauen schreien.

»Das waren schreckliche Zeiten. Man ließ mich da schmoren. Ich war nur noch eine Nummer.«

Zweimal in der Woche wird den männlichen Untersuchungshäftlingen ein elektrischer Rasierapparat ausgehändigt. Ein Ritual, das Helmut ein wenig dabei hilft, den Überblick über die ewig gleichen Tag- und Nachtabläufe zu wahren. Doch eines Tages wird ihm das Gerät in Abweichung vom gewohnten Rhythmus gegeben.

»Ich kam runter, die Tür ging auf und da saß mein Vater. Ich dachte, ich sterbe. Ohne Ankündigung, so voll auf Schock. Solche überraschenden Besuche waren ja Masche. Weil, das haut einen um.«

Erst durch die Polizeibeamten, die sie noch vor Helmuts Verhaftung zu Hause aufsuchen und befragen, erfuhren Helmuts Eltern vom plötzlichen Verschwinden ihres Sohnes. Sofort stellte Hans Kühn einen Besuchsantrag, muss aber lange auf dessen Genehmigung warten. In einem dreiseitigen Brief an Helmuts Strafverteidiger spricht er sich im Juli 1973 verständnisvoll für seinen Sohn aus und liefert zahlreiche Argumente und Dokumente, um Helmuts Entlastung vor Gericht zu unterstützen.

Der Untersuchungshäftling lernt seinen Rechtsanwalt erst kurz vor der Verhandlung kennen. Der Verteidiger erscheint mit einer Banane und Westzigaretten im Gepäck und trägt während der Verhandlung das SED-Parteiabzeichen. Er ist davon überzeugt, Helmut werde nur für die Fahnenflucht verurteilt und bekäme diesbezüglich eine vier- bis fünfjährige Jahre Haftstrafe.

Am 26. September 1973 werden Helmut und sein ehemaliger Freund in einer gemeinsamen Verhandlung vor Gericht gestellt. Es ist ein großer Schauprozess, der vor dem Militärobergericht Leipzig in der Dresdner Dienststelle durchgeführt wird. Zwar ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, dennoch hat die Stasi-Bezirksverwaltung Dresden 60 verantwortliche Offiziere der NVA geladen, um ihnen mit der Gerichtsverhandlung »die zwingende Notwendigkeit der konsequenten Durchsetzung der militärischen Ordnung und Disziplin innerhalb der NVA« und die »Beseitigung von straftatbegünstigenden Bedingungen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe« zu veranschaulichen.

»Ich erlebte diese ganze Verhandlung, als ob ich neben mir saß. Ich glaube, ich begriff erst zwei Tage später, was da passiert war.«

Obwohl Helmut am 24. Juli 1973 unehrenhaft aus der NVA entlassen wurde, soll der Angeklagte bei seinem Prozess in Uniform erscheinen. Er weigert sich. Daraufhin wird ihm erlaubt, einen Anzug zu tragen, den seine Eltern für ihn besorgen.

In der Anklageschrift rückt das Delikt der Fahnenflucht völlig in den Hintergrund, stattdessen steht eine vorsätzliche Militärspionage im Fokus der Anklage. Der Spionagevorwurf begründet sich damit, dass Helmut über die Handlungen seines Kameraden informiert war und ihn mit Rat und Tat unterstützte, indem er eine Schmalfilmkamera für seinen Freund in die Dienststelle einschleuste.

Helmut gibt vor Gericht durchweg ehrliche Antworten und beschönigt nichts, denn er realisiert, dass sein Urteil bereits feststeht. Das Militärobergericht Leipzig verurteilt ihn zu acht Jahren Freiheitsentzug »wegen gemeinschaftlich begangener Militärspionage in Tatmehrheit mit als Alleintäter begangener weiterer Militärspionage in Tateinheit mit Fahnenflucht im schweren Fall (Verbrechen gemäß § 97 Abs. 2; 254 Abs. 1 und 2 Ziffer 1, 22 Abs. 2 Ziffer 2, 63 StGB)«.

Helmuts Rechtsanwalt legt Berufung ein, um die Höhe der Freiheitsstrafe zu verringern, doch der Antrag wird am 16. November 1973 als unbegründet verworfen. Das Urteil gilt damit als rechtskräftig.

Da er kein Mitglied der DDR-Armee mehr ist, bleibt Helmut das berüchtigte Militärgefängnis Schwedt/Oder erspart. Nach einer kurzen Zwischenstation im Polizeipräsidium und -gefängnis in der Dresdner Schießgasse tritt er am 28. Dezember 1973 seine achtjährige Haftstrafe in der Strafvollzugseinrichtung (StVE) Brandenburg-Görden an. Das Zuchthaus in Brandenburg an der Havel wird nach Gründung der DDR von der Sowjetarmee an die Volkspolizei übergeben und entwickelt sich zu einer der meistgefürchteten Strafanstalten der DDR, die einen militärisch strengen Strafvollzug durchführt.

Die ersten Wochen werden von den Strafvollzugsbeamten nicht nur dafür genutzt, die Neuzugänge den Arbeits- und Wohnbereichen zuzuordnen, sondern auch, sie als Stasi-Spitzel zu werben. Helmut lehnt die Spitzeltätigkeit von Anfang an ab, denn jedwede Haftvergünstigung wöge nicht die Konsequenzen auf, mit denen er bei einer Enttarnung von Seiten der Häftlinge zu rechnen hätte.

Die Eingewöhnung in das brutale soziale Umfeld aus Mördern und Schwerverbrechern braucht seine Zeit. Helmut muss sich die ungeschriebenen Gesetze, die unter den Häftlingen gelten, erst erarbeiten und seine Verhaltensweisen an die gegebenen Umstände anpassen. Er muss genau beobachten und lässt stets große Vorsicht walten, darf aber gleichzeitig keine Schwäche zeigen, um akzeptiert zu werden. Dazu gehört auch, sich in einer Schlägerei zu behaupten.

»Was ich dort lernte, war Menschenkenntnis. Denn ich kam mit solch extremen Charakteren zusammen, die musste ich einschätzen können. Das war schwierig, aber ich hatte genug Zeit.«

Wie alle DDR-Häftlinge sind auch die Strafgefangenen der StVE Brandenburg zur Haftarbeit verpflichtet. Sie produzieren im Schichtsystem und mit vorgegebenen Normen als billige Arbeitskräfte für staatliche Unternehmen oder westdeutsche Firmen. Angesichts seiner Berufsausbildung setzt man Helmut in der Abteilung Werkzeugbau ein, die für den VEB Getriebewerk Brandenburg fertigt. Die meisten Strafgefangenen geben vollen Einsatz, um den entsprechenden Akkordlohn zu erzielen. Auch Helmut stürzt sich in die Arbeit, da ihn die Tätigkeit ablenkt und ihm jede Minute außerhalb der überfüllten Zelle lieber ist.

Zunächst wird Helmut in eine Gemeinschaftszelle gesteckt, die für sechs bis acht Personen ausgelegt ist. Um dennoch bis zu zwölf Strafgefangene unterzubringen, baut man dort dreistöckige Betten auf. Als Neuzugang bekommt Helmut eines der unbeliebten oberen Betten zugewiesen, das nur minimalen Platz bis zur Zellendecke vorweist. Schreiend vor Platzangst wacht er in der ersten Nacht auf. Seine Zellengenossen tauschen daraufhin die Betten und Helmut darf im mittleren Stock schlafen.

Als er später in eine andere Schicht verlegt wird, bezieht er eine Zelle, die Doppelstockbetten und einen kleinen Extraraum mit Toilette und Waschbecken hat, jedoch ebenfalls überbelegt ist.

In der StVE Brandenburg verbüßen mehrheitlich kriminelle Gefangene, die wegen Tötungsdelikten zu Langzeitstrafen und zum Teil lebenslanger Haft verurteilt wurden, ihre Strafen. Politisch Verurteilte bilden nur zehn bis zwanzig Prozent der Insassen. Helmut stellt fest, dass er mit den lebenslänglich Verurteilten besser auskommt als mit den Rückfalltätern.

Während die erteilte Freiheitsstrafe von acht Jahren für den 23-Jährigen einen schier endlosen Zeitraum darstellt, wird sie von seinen zu Langzeitstrafen verurteilten Zellengenossen nur müde belächelt. Durch das enge Zusammenleben ist es unausweichlich, die jeweiligen Delikte der Inhaftierten zu erfahren und anfangs tauscht sich Helmut auch noch interessiert darüber aus. Es schockiert ihn, dass verurteilte Mörder im Gefängnis mit Messern hantieren dürfen, weil sie als Friseure oder Köche eingesetzt werden.

»Aber es juckte mich irgendwann nicht mehr. Ich verdrängte irgendwie, was die Leute gemacht hatten.«

Die stärkste emotionale Belastung der Haft in der StVE Brandenburg-Görden zeigt sich für Helmut in der ständigen Konfrontation mit den sexuellen Übergriffen der Strafgefangenen untereinander. Die gewalttätigen Missbrauchsverhältnisse sind erbitterte Machtspiele, die nicht selten im Mord gipfeln, wenn um die Zuteilung der sogenannten Miezen gestritten wird. Es gibt auch Fälle von Suizid unter den missbrauchten Häftlingen, die ihre Situation nicht mehr ertragen.

»Diese Scheinschwulen und diese Sauereien, die da stattfanden, stießen mich absolut ab. Ich lernte einen Einzigen kennen, der wirklich vom anderen Ufer war, der wurde so akzeptiert. Aber alles andere war sowas von dreckig und brutal.«

In den DDR-Haftanstalten erfolgt durch das Strafvollzugspersonal eine klare Benachteiligung der politisch Inhaftierten. Sie erhalten in der Regel keinen der begehrten Arbeitsposten in der Küche, Bibliothek oder Frisierstube und sind häufig Übergriffen ausgesetzt. Ermutigt durch ein Buch, das er liest, spricht Helmut die zurücksetzende Behandlung bei seinem verantwortlichen Erziehungsoffizier an. Er erhält die Antwort, er sei ein viel größerer Verbrecher als ein Mörder oder Sittlichkeitsverbrecher, denn mit seinem Verrat hätte er ja ganz Deutschland in den Ruin treiben können.

Helmuts redliche Vorsprache bringt ihm in den folgenden Monaten Schikanen ein, ihm werden die Rechte auf einen Paketschein und auf Fernsehen verweigert. Er lernt, dass es gefährlich ist, gegen die Praktiken der Strafvollzugsbeamten aufzubegehren.

Die allgemeinen Haftbedingungen sind in allen Gefängnissen der DDR ausgesprochen schlecht. Die meisten Anstalten befinden sich in einem desolaten baulichen Zustand und die wirtschaftliche Krise des Landes schlägt sich in einer schlechten Versorgung der Insassen nieder.

»Das Essen war immer eine Katastrophe, aber ich verhungerte nicht. Ich hatte eine etwas schlankere Figur.«

Was die Verpflegung nicht hergibt, wird mit Erfindungsreichtum gelöst. Die Häftlinge aus Helmuts Arbeitstruppe nehmen Rauchfleisch mit auf die Arbeitsstelle, wo sie es in einem der großen Öfen zu Schmalz ausbraten.

Nicht nur im Bereich der leiblichen Versorgung, sondern auf allen Gebieten wird improvisiert und der geheime Tauschhandel floriert. Zigaretten sind die heimliche Währung der Strafvollzugsanstalt. In Helmuts Abteilung werden aus Cremedosen, dünngeschliffenem Blech und mit den über die Zivilangestellten des Getriebewerks eingetauschten Elektronikbauteilen und Batterien kleine Radios gebaut. Mit Rohmaterial aus der Abteilung Leuchtenbau und einem selbstgefertigten Stanzwerkzeug gehen Skatkarten in Produktion und eine Nachbarabteilung braut in einer selbstgebauten Destillieranlage sogar Alkohol.

Gefängnisgeld

Helmut nutzt die Zeit seiner Inhaftierung, um sich eigenständig fortzubilden. Über die Mitarbeiter des Getriebewerks darf er Fachliteratur beziehen. Im Laufe der Haftzeit gelingt es ihm, ins Konstruktionsbüro versetzt zu werden, wo er Sondermaschinen mitkonstruiert und durch das Einreichen von Neuerervorschlägen eine extra Vergütung erzielt.

Sein Status als politischer Häftling hat indessen nicht nur Auswirkungen auf seine eigene Zukunft. Außerhalb der Gefängnismauern ist auch seine Familie immer im Visier der Stasi. Helmuts Bruder wird die in Aussicht gestellte Position bei der FDJ abgelehnt. Seinem Vater wird eine Dienstreise nach Moskau gestrichen und anschließend einen Arbeitsplatz ohne Publikumsverkehr zugewiesen.

»So viel zum Thema Sippenhaft.«

Offenbar versuchen die MfS-Beamten auch gezielt, die Familienmitglieder gegeneinander auszuspielen. Als Helmuts Eltern einen wichtigen Antrag stellen, behauptet man ihnen gegenüber, ihr Sohn habe damals ausgesagt, sie wären in seine Fluchtpläne eingeweiht gewesen. Die Stasi-Beamten wollen sich die erfundene Mitwisserschaft als Druckmittel zunutze machen. Helmut erfährt durch einen vorwurfsvollen Brief seines Vaters von der Begebenheit, kann seine Eltern aber davon überzeugen, nicht dem MfS, sondern ihm ihr Vertrauen zu schenken.

Nachdem Helmut fünfeinhalb Jahre seiner Freiheitsstrafe in der StVE Brandenburg verbüßt hat, wird durch den Militärstaatsanwalt ein Antrag auf vorzeitige Strafaussetzung gestellt und mit einer dreijährigen Bewährungszeit bewilligt. Der auf den 15. September 1978 datierte Beschluss des Militärobergerichts Leipzig formuliert: »Es ist zu erwarten, dass sich Kühn in Zukunft gesellschaftsgemäß verhalten und die Gesetze der DDR achten wird.« Der mittlerweile 28-Jährige darf die Strafvollzugsanstalt am 12. Oktober 1978 verlassen.

»Man sagte mir nebenbei: ›Wir hatten das schon ein halbes Jahr eher vor, aber unsere Sekretärin war krank.‹ So bekam ich dann noch eine reingewürgt.«

Entlassungsschein

Helmut wird von seinen Eltern abgeholt und wundert sich, seinen Bruder nicht zu sehen. Zunächst wollen die Eltern keine rechte Auskunft über dessen Verbleib erteilen, halten auf dem Rückweg dann aber auf einem Parkplatz im Wald an und berichten, dass Roland und seine Frau seit 14 Tagen in Untersuchungshaft sitzen. Gemeinsam mit einem Freund hatten die beiden versucht, an der grünen Grenze nach Bayern die Republikflucht anzutreten und wurden beim Durchschneiden des Stacheldrahts gefasst. Das Ehepaar wird später verurteilt, in den Justizvollzugsanstalten Naumburg und Roter Ochse Halle inhaftiert und nach anderthalb Jahren in die Bundesrepublik freigekauft.

»Ich war heilfroh, dass ich keinen Ausreiseantrag gestellt hatte. Meine Eltern wären daran kaputtgegangen. So hatten sie wenigstens mich wieder.«

Helmut kommt anfangs bei seinen Eltern unter und zieht im Mai 1979 in die möblierte Wohnung seines Bruders in Leipzig. Die Übernahme der Wohnung ist nicht offiziell, er erhält erst im März 1980 eine Zuzugsgenehmigung.

Dank der Initiative seiner Eltern kann Helmut sofort nach der Entlassung beim VEB Verlade- und Transportanlagen Leipzig Paul Fröhlich anfangen, wo er einen Arbeitsplatz als Geselle im Werkzeugbau bekommt. Als er sich in dessen Kaderabteilung meldet, begegnet er einer sehr verständnisvollen Mitarbeiterin, die ihm anbietet, noch bis Monatsende zu Hause zu bleiben, um sich mental auf den beruflichen und gesellschaftlichen Neuanfang vorzubereiten. Doch keine zwei Tage später steht Helmut erneut im Büro und bittet darum, sofort mit der Arbeit beginnen zu dürfen.

»Um was anderes in den Kopf zu bekommen. Es war schwer, ich fühlte mich schrecklich. Ich dachte, dass mir auf der Stirn geschrieben steht, wo ich herkomme.«

Helmut entschließt sich dazu, die Karten auf den Tisch zu legen und berichtet seinen neuen Arbeitskollegen während der allerersten Arbeitsbesprechung von seiner Vorstrafe und deren Hintergrund. Seine Ehrlichkeit zahlt sich aus und bringt ihm beim Kollegium volle Akzeptanz ein. Helmut gelingt es, sich im Betrieb systematisch hochzuarbeiten.

Trotz seiner Bewährungszeit wird er vom Betrieb sogar zum Abendstudium an die Ingenieurschule Roßwein delegiert. Durch seine Kenntnisse aus der Arbeitspraxis während der Haftzeit in der StVE Brandenburg fällt ihm das Studium leicht. Helmut kann einzelne Unterrichtsfächer überspringen und besteht mit Auszeichnung. Anschließend wird er als Montagetechnologe in Überseehäfen, Militärwerften und Tagebauen eingesetzt.

Helmut beginnt, wieder am alltäglichen Leben teilzunehmen. In seinem Wunsch nach einer Partnerin lernt er über eine Zeitungsannonce im Herbst 1979 seine spätere Frau Monika kennen und beide verlieben sich. Monika bringt einen kleinen Sohn in die Beziehung ein, den Helmut sofort in sein Herz schließt.

Nach dreijähriger Beziehung heiraten Helmut und Monika und bekommen noch einen zweiten, gemeinsamen Sohn. Über seine Vergangenheit klärt Helmut seine Frau schon früh auf und weiht auch den engsten Freundeskreis nach und nach ein. Er macht die positive Erfahrung, dass niemand negativ auf seine Vorstrafe reagiert.

Die Überprüfung durch das Ministerium für Staatssicherheit ist noch eine ganze Weile mehr als offensichtlich. Wenn Helmut sich mit seinem Bruder in Tschechien trifft, wird er beim Grenzübertritt vom Zoll eingehend durchsucht und mit Fotoapparaten ausgestattete MfS-Mitarbeiter halten sich stets in seiner Nähe auf.

Wann immer im Wohnviertel der Familie Kühn eine Straftat verübt wird, sucht ihn die Volkspolizei auf und verlangt ein stichhaltiges Alibi von Helmut. Auch seine Frau wird jedes Mal eingehend befragt. Helmuts Nachbarn, zu denen er ein gutes Verhältnis pflegt, informieren ihn aus freien Stücken darüber, dass ihnen regelmäßige Berichte über Helmuts Verhalten abgefordert werden, sie aber nur Gutes aussagen.

Die Bewährungsauflagen fallen durch Helmuts berufliche Eingliederung bald weg und nach zehn Jahren ist seine Vorstrafe aus den Akten gestrichen. Pro forma schließt er sich mehreren DDR-Vereinigungen an. Nach dem Vorbild seines Vaters und aus persönlichem Interesse leitet Helmut in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) eine Arbeitsgruppe für Automodellsport. In den Betriebskampfgruppen ist er Mitglied des chemisch-radiologischen Dienstes, weil er weiß, dass er hier nur einmal im Jahr formell erscheinen muss.

Nachdem seine Anträge auf Besuchserlaubnis der Westverwandtschaft bereits seit Jahren von den DDR-Behörden abgelehnt werden und Helmut die Formulare schon nur noch aus Prinzip einreicht, erhält er 1989 überraschenderweise eine Genehmigung. Helmut freut sich, seine Großmutter, Tante und seinen Bruder wiedersehen zu dürfen.

»War bloß gut, dass es draußen regnete, da sah man nicht, dass ich die ganze Zeit heulte. Die Wetten im Betrieb standen 1:4, dass ich nicht wiederkomme, aber ich hatte ja eine Familie.«

Der Besuch in der Bundesrepublik verändert Helmuts Bild vom Goldenen Westen, denn er muss ernüchtert feststellen, dass sein Bruder, der unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen die Republikflucht anstrebte, mit erheblichen Existenzsorgen zu kämpfen hat.

Die im Herbst 1989 beginnenden großen Demonstrationszüge um den Leipziger Ring verfolgt Helmut anfangs interessiert über die Medien und nimmt später, gemeinsam mit seinem Vater, regelmäßig an den Aufmärschen teil. Er ist tief beeindruckt und erlebt begeistert den Zusammenhalt der Bürger mit, die sich gegen randalierende Störer in ihren Reihen wehren, um friedfertig für ihre Ziele zu demonstrieren. Helmut hat vor allem im Sinn, Veränderungen im aktuellen Staatsgefüge durchzusetzen. Dass die Friedliche Revolution Ereignisse lostritt, die schließlich in kürzester Zeit zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten führen, überrascht ihn.

1992 beantragt Helmut seine Rehabilitierung beim Bezirksgericht Leipzig. Es werden ihm soziale Ausgleichsleistungen für die Haftzeit, eine Entschädigung für infolge der Freiheitsentziehung erlittene gesundheitliche Schädigungen sowie die Berücksichtigung der Haftzeit bei der Rentenberechnung bewilligt. Helmut stellt auch den Antrag auf Einsicht in seine Stasi-Akte, die 1.000 Seiten umfassen soll. Der Großteil der Unterlagen, besonders die jüngsten Dokumente, ist jedoch nicht mehr auffindbar und wurde mit großer Wahrscheinlichkeit bereits vernichtet.

Mit seinen Nachforschungen, der Rehabilitierung und durch die persönliche Aufarbeitung rückt für Helmut die Haftvergangenheit für viele Jahre deutlich in den Hintergrund. 2019 lernt er einen Kameraden der VOS Bezirksgruppe Leipzig kennen und entschließt sich, dem Opferverband ebenfalls beizutreten und erneut über seine politische Verfolgung in der DDR zu sprechen.

»Was ich nie ersetzt bekam, war das Motorrad, dass sie damals beschlagnahmten. Aber ich büßte mehr ein als das Motorrad: viele Jahre meines Lebens.«