»Karaganda war meine Lebensrettung.«

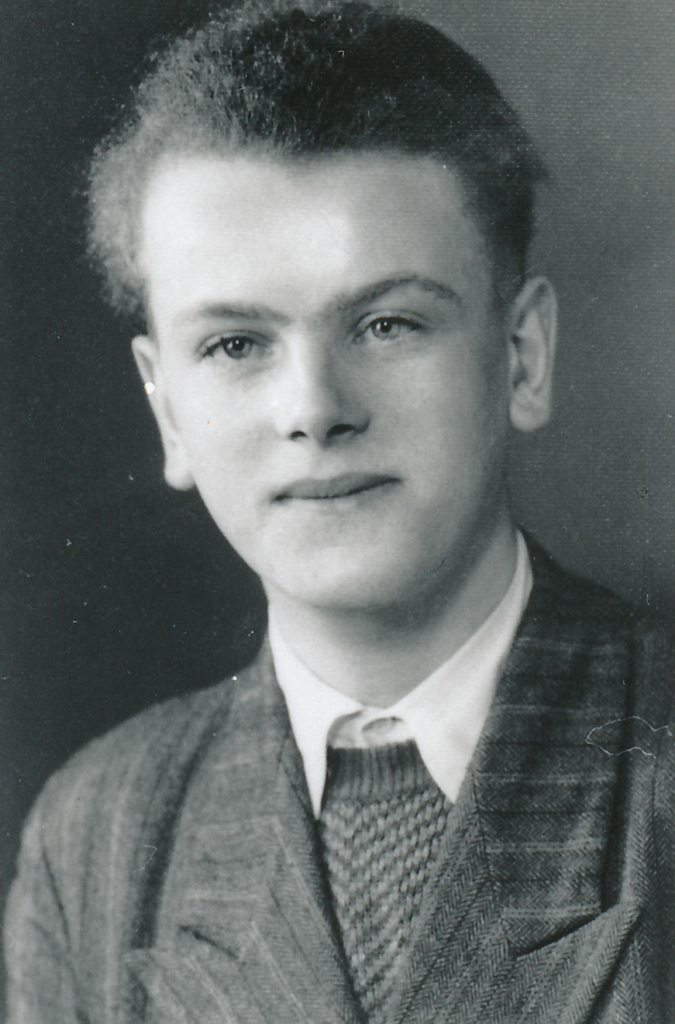

Am 13. Juni 1929 wird Rudolf Butters im thüringischen Pößneck geboren. Er kommt vier Wochen zu früh zur Welt und ist ein magerer und sensibler Junge, der seine schwache körperliche Konstitution aber schon früh mit Wissbegierde und Ehrgeiz ausgleicht. Seine Eltern Walter und Anna Butters geben ihm ein Motto mit auf den Lebensweg: »Von jedem Menschen, auch dem einfachsten, kann man etwas lernen.« Sie pflegen ein inniges Verhältnis zu ihren vier Söhnen Hans-Joachim, Rudolf, Helmut und Gerhard, und legen großen Wert darauf, sie Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und Weitsicht zu lehren.

Mit regelmäßigen Wanderungen durch die Wälder und sanften Hügel der Umgebung, die technische und geologische Besonderheiten wie die Saalestauseen und die Zechstein-Riffe beherbergen, ertüchtigen sie ihre Kinder. Die Marschverpflegung ist einfach gehalten, und wenn die Jungen einen Belag für ihr Brot möchten, müssen sie sich Beeren sammeln. Am Ende ihrer Ausflüge tragen sie meist prall mit Feuerholz gefüllte Rucksäcke nach Hause.

Rudolfs Vater, der mit zwölf Jahren Waise wurde und aus einfachen Verhältnissen stammt, hat es mit Fleiß und Zielstrebigkeit zum technischen Direktor im Lederwerk R. Weithase gebracht. Er mahnt seine Söhne, angesichts beruflicher Erfolge und sozialen Aufstiegs nie zu vergessen, wo man herkomme.

Im Alter von sieben Jahren beginnt Rudolf seine schulische Laufbahn auf der Volksschule Pößneck. 1937 meldet Anna Butters ihn und seinen ein Jahr älteren Bruder Hans-Joachim im Turnverein an, wo sie Leichtathletik, Turnen und Fußball ausüben. Ihr Trainer äußert sich dem nationalsozialistischen Regime gegenüber ablehnend, und auch Rudolfs Klavierlehrer begibt sich auf gefährliches Terrain, als er seinem Schüler vertrauensvoll Noten der jüdischen Komponisten Felix Mendelsohn-Bartholdy und Leo Blech aushändigt, die dieser aber nur leise und bei geschlossenem Fenster spielen soll.

Bei der Meldung über den Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 bricht Anna Butters in Tränen aus. Die beiden älteren Brüder versuchen, sie mit der Prognose zu trösten, der Krieg sei doch sicher rasch wieder vorbei, doch aufgrund ihrer Erfah rungen aus dem Ersten Weltkrieg prophezeit ihnen die Mutter eine lange Zeit voller Leid und Elend. Ein eindrückliches Erlebnis für den zehnjährigen Rudolf, der seine Mutter stets als weise erlebt und ihre geistreichen und inhaltsvollen Ratschläge dankend annimmt.

Bei der Verhaftung und KZ-Inhaftierung eines Nachbarn, der Kind eines jüdischen Elternteils ist, erklärt Anna Butters ihren Söhnen die Absurdität und Abscheulichkeit dieser Maßnahme, da der Mann sich doch schließlich seine Eltern nicht hatte aussuchen können. Auch der Großvater der vier Brüder tut seine Meinung über die Politik Adolf Hitlers und der NSDAP kund. Er macht bitterböse Witze über die Losungen der Hitlerjugend und die Sieges parolen der deutschen Wehrmacht.

Trotzdem tritt Rudolf 1939 freiwillig in das Deutsche Jungvolk (DJ) ein. Im hierarchischen System der Hitlerjugend untergliedert sich ein Jungzug in drei Jungenschaften, die unterste Einheit des Jungvolks. Anfangs besetzt Rudolf die Position des Jungenschaftsführers und befehligt etwa 15 Jungen, später steigt er zum Jungzugführer auf und leitet somit etwa 30 Jungen. Neben der Vermittlung der NS-Ideologie mit ihrem Wertesystem von Gehorsam, Loyalität, Pflichtbewusstsein und Willenskraft wird Rudolf im DJ auch die Erfahrung von Kameradschaft zuteil, die ihn nachhaltig prägt.

Ab 1940 besucht Rudolf die Oberschule Pößneck. Durch den regelmäßigen Dienst im DJ bleibt ihm wenig Freizeit, weshalb er sich für den Austritt aus dem Turnverein entscheidet. Seine Ausbildung in der nationalsozialistischen Jugendbewegung erreicht einen nicht nur zunehmend politischen, sondern vor allem militärischen Charakter.

Die vermittelte Propaganda funktioniert bei den Jungen. Rudolf meldet sich freiwillig für die Fallschirmjägerbrigade »Hermann Göring«, wird jedoch abgelehnt. Kurzerhand bewirbt er sich alternativ für die Panzernahbekämpfungsbrigade, ohne seine Eltern darüber zu informieren.

Bei der Überstellung in die Hitlerjugend im Alter von 14 Jahren wird Rudolf, genau wie ein Jahr zuvor Hans-Joachim, in die Nachrichtenschar aufgenommen. Auf einer Nachrichtenschule der Wehrmacht erhalten die Brüder eine vierwöchige Ausbildung im Funken und Fernsprechen. Das übliche Wehrertüch tigungslager bleibt ihnen somit erspart.

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs kommen für die Hitlerjungen zum regulären Dienst verstärkt Aufräum- und Sammelaktionen für Kleider, Altmetall oder das Winterhilfswerk (WHW) hinzu. Rudolf empfindet es als Ehre, spezielle Aufträge erteilt zu bekommen, und erfüllt sie gewissenhaft und pflichtbewusst. Gegen Ende 1944 wird Rudolf als Luftschutzhelfer eingeteilt. Rudolf bleibt im Gedächtnis, was einer der verwundeten Soldaten mit Blick auf den großen Stahlhelm kommentiert, der auf dem Kopf des schmächtigen Jungen kaum Halt findet.

»Er sagte: ›Mit dir wollen sie wohl den Krieg noch gewinnen?‹«

Anfang November 1944 wird Rudolf beim Bau einer Landebahn für Düsenjäger eingesetzt. Während eines zweiten Einsatzes im Februar 1945 erreicht ihn der Einberufungsbefehl der Panzernahbekämpfungsbrigade. In stolzer Vorfreude auf seine Aufgabe tritt er den Heimweg an und erreicht am späten Vormittag sein Elternhaus. Doch dort teilt ihm seine Mutter mit, dass Walter Butters den Einberufungsbefehl zurückgeschickt habe.

Walter Butters boykottiert auf gleiche Weise auch Hans-Joachims Einberufung zur Schutzstaffel (SS). Obwohl die Propaganda der Hitlerjugend darauf abzielt, die Jugendlichen in genau so einem Fall zu befähigen, sich über den Willen der Eltern hinwegzusetzen, um ihrer Pflicht nachzukommen, sind die Loyalität und das Vertrauen zu den Eltern bei den Brüdern Butters stärker.

Die Realität des Kriegsverlaufs wird für die Bevölkerung immer deutlicher. Weil Hans-Joachim heimlich britische Radiosender hört, weiß er vom tatsächlichen Frontverlauf, welcher in deutschen Übertragungen immer nur verzerrt und geschönt dargestellt wird, sich aber unaufhaltsam nähert. Anna Butters versorgt fliehende Fremdarbeiter mit Essen, obwohl es der Familie selbst daran mangelt. Sie schärft den Kindern ein, ihrem Vorbild stets nachzueifern.

Am 8. April 1945 erfolgt die Einberufung Rudolfs und Hans-Joachims zum Volkssturm. Dieses Mal lässt Walter Butters seine 15- und 16-jährigen Söhne ziehen, denn eine Weigerung würde die Todesstrafe bedeuten. Die Brüder treten in der Winteruniform der HJ an und werden mit Stahlhelm, Tornister, Karabiner und Proviant ausgerüstet, dann führt man sie gemeinsam mit anderen 14- bis 17-Jährigen durch Tschechien und Bayern bis nach Österreich.

Die Truppen der US-Armee sind jedoch bereits allgegenwärtig. Weil sie immer wieder Beschuss ausgesetzt sind und sich die Einheiten des Volkssturms dabei zerschlagen, erweist sich die Heimreise im Mai 1945 für Rudolf und seinen Bruder als regelrechte Odyssee. Es scheint pures Glück zu sein, dass sie unversehrt bleiben, denn Granaten und Geschosse schlagen mehrfach unmittelbar neben ihnen ein.

»Wirklich, ich muss einen Schutzengel gehabt haben, wie noch so oft in meinem Leben.«

Die traumatischen Erlebnisse verursachen bei Rudolf eine tiefsitzende Angst vor dem Verlust des Lebens und paaren sich mit dem Schock der Gewissheit, dass der Krieg für Deutschland verloren ist. Dringend zieht es die Brüder nun nach Hause, denn die Nachricht, dass Pößneck vom 8. bis 10. April zum Ziel US-amerikanischer Luftangriffe wurde, bei denen 58 Menschen umkamen, ist bis zu ihnen durchgedrungen. Nachdem sie wiederholt nur knapp der amerikanischen Gefangenschaft entgangen sind, erreichen Rudolf und Hans-Joachim am 20. Mai 1945 ihr Zuhause. Anna Butters ist überglücklich, sie unverletzt wiederzusehen.

In Pößneck werden die US-amerikanischen Besatzungstruppen am 1. Juli 1945 von sowjeti schen Militäreinheiten abgelöst. Für die Einquartierung einiger Offiziere muss Familie Butters vier Monate lang ihr Haus räumen. Sie werden von einem benachbarten Ehepaar aufgenommen, und Anna Butters fährt fortan bei den ländlichen Hausbesuchen des Arztes mit und verrichtet während der Visite die Hausarbeit der Patienten, um im Tausch Lebensmittel zu bekommen. Zweimal wöchentlich hat sie zudem ihre eigene Wohnung für die sowjetischen Offiziere zu putzen. Währenddessen darf auch Walter Butters seinen Garten pflegen und die Kinder dürfen zu Besuch kommen.

Im Laufe der Monate entwickelt sich ein gutes Verhältnis zu den Offizieren und der ebenfalls dort untergekommenen schwangeren Ehefrau eines Militärangehörigen. Weil keine Aussicht besteht, dass der Unterricht an der Oberschule wiederaufgenommen wird, beginnt Rudolf am 1. Juli 1945 eine Maurerlehre. Die körperliche Arbeit fällt ihm anfangs sehr schwer, doch er findet Freude an dem Beruf.

»Nun glaubten wir, in Frieden leben, lernen und arbeiten zu können. Doch es sollte am Ende für uns ganz anders kommen.«

Die Verhaftungswelle der sowjetischen Entnazifizierungsaktion beginnt in der thüringischen Region im Spätherbst 1945. Gerüchte über Festnahmen Jugendlicher aus dem Altenburger Raum machen die Runde und dringen bis nach Pößneck. Zunächst bleibt alles ruhig. Doch am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages werden Rudolf und Hans-Joachim von einem deutschen Zivilisten, der sich als Polizist ausweist, verhaftet. Der Mann nimmt sie mit ins Gefängnis Pößneck, wo er sie der sowjetischen Militäradministration (SMAD) übergibt.

Am darauffolgenden Morgen wird zuerst Rudolfs Bruder verhört. Sowjetische Beamte, die vermutlich für das NKWD arbeiten, legen ihm eine Liste vor, die ausschließlich Namen von Angehörigen der Volkssturmeinheit beinhaltet. Es er scheint Hans-Joachim dadurch bewiesen, dass es sich um eine Denunziation handeln muss. Die Vernehmer befragen die Jungen außerdem zu ihrer Teilnahme an einem zwei tägigen Lehrgang mit einem Vortrag über den »Werwolf«-Aufruf von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, der im Rahmen des Volkssturm-Einsatzes in Berchtesgaden stattfand.

Rudolf und Hans-Joachim werden am 29. Dezember entlassen. Die Unerfahrenheit mit dem stalinistischen System lässt sie annehmen, ausreichend geklärt zu haben, keine Straftäter zu sein. Fast acht Monate sind seit Kriegsende bereits vergangen und trotz der Warnung einer Bekannten wähnen sie sich in keinerlei Gefahr mehr.Vier Tage später, am 2. Januar 1946, nimmt man sie erneut in Gewahrsam. Ein Angehöriger der operativen Gruppe NKWD Saalfeld erwartet Rudolf bereits, als jener von der Arbeit nach Hause kommt. Er empfiehlt den Brüdern, eine Decke und einen Wintermantel mitzunehmen, da das Verhör dieses Mal etwas länger dauern könne. Mit einem Pkw werden sie nach Saalfeld gebracht. Die Möglichkeit der Flucht besteht jederzeit, doch die Jungen sind sich keiner Schuld bewusst, die sie dazu veranlassen würde.

Der 1859 fertiggestellte turmartige Rundbau des Amtsgefängnisses Saalfeld wird im Volksmund aufgrund seiner auffälligen Bauform »Hutschachtel« genannt. Seit Mitte 1945 steht das Gebäude unter sowjetischer Militärverwaltung und wird bis 1950 als NKWD-Gefängnis und Untersuchungshaftanstalt für politische Gefangene genutzt.

»Hier erlebten wir die bitterste Zeit unseres Lebens.«

Im Gefängnis Saalfeld werden ehemalige NSDAP-Bürgermeister, Ortsgruppen- und HJ-Führer sowie Volkssturm-Angehörige und Jugendliche unter »Werwolf«-Vorwurf, wie Rudolf und Hans-Joachim, eingesperrt. Bei der Aufnahme nimmt man ihnen alle persönlichen Gegenstände und die Fingerabdrücke ab. Während dieser Prozedur führt einer der Wachposten einen Kameraden an ihnen vorbei. Sein Anblick schockiert die Brüder, denn der Junge schreitet apathisch vor dem Posten her und nimmt nicht wahr, dass sie ihn ansprechen. Rudolf und Hans-Joachim beginnen sich zu sorgen, welche Behandlung sie hier erwarten möge.

Mit seinem Bruder und zwei weiteren Verhafteten wird Rudolf in eine Einzelzelle gesteckt. Durch die Überbelegung der Hafträume ist es nötig, auf dem Zellenboden zu schlafen, und die Brüder sind froh, im Besitz eines Mantels und einer Decke zu sein, um sich darauf zu betten und damit zu wärmen. Während des gesamten Winters werden die Zellen nur zweimal beheizt.

Die unsäglichen hygienischen Zustände erschweren ihren Aufenthalt, und der Hunger ist ab jetzt ein ständiger Begleiter. Täglich werden den Gefängnisinsassen lediglich zwei dünne Scheiben Brot, eine Tasse Tee und eine Kelle Wassersuppe mit Graupen ausgeteilt. Durch den couragierten Einsatz der Mutter eines Kameraden erlaubt es der Wirtschaftsoffizier, dass sie von ihren Familien alle 14 Tage ein Päckchen mit Essen und Wechselwäsche erhalten dürfen. Trotzdem breiten sich Läuse aus und führen dazu, dass den Gefangenen eine Glatze geschoren wird. Einer der Wachposten, der sich den Jungen zugetan fühlt, will die demütigende Maßnahme noch verhindern, kann sich dem Befehl des Kommandanten letztendlich aber nicht widersetzen.

»Also begegneten wir auch im NKWD des brutalen stalinistischen Systems guten Menschen.«

Der fünf Monate währende Freiheitsentzug im Gefängnis Saalfeld ist von nicht enden wollender Langeweile geprägt. Angesichts der dauerhaften Zellenbeleuchtung verschwimmen Tag und Nacht, niemals gibt es Ausgang, und der Gesprächsstoff der Zellen genossen ist schon bald aufgebraucht. Rudolf und Hans-Joachim versuchen, nicht allzu viele Gedanken an Zuhause zuzulassen, um sich nicht zu quälen. Sie erfreuen sich stattdessen an den banalsten Ereignissen und beobachten beispielsweise mit Interesse eine Spinne, die in der Fensternische ihr kunstvolles Netz baut.

Aufgrund mehrerer Verlegungen ist es auch jeweils der Blick aus dem Zellenfenster, der unerwartete Abwechslung bietet. Benachbarte Anwohner nehmen Kontakt zu den Inhaftierten auf und erlauben Angehörigen, vom Dachboden aus in die Zellen herüberzuschauen. Auch Anna und Walter Butters halten sich wiederholt vor dem Gefängnis auf. Dann werden an den Zellenfenstern Holzblenden angebracht, die den Sichtkontakt unterbinden. Mithilfe eines speziellen Pfiffes, den sie als Erkennungszeichen während der Besatzungszeit einführten, können sich die Familienmitglieder trotzdem füreinander bemerkbar machen.

Die nächtlichen Verhöre beginnen erst nach mehreren Wochen Haft. Durch brutale Folter versuchen die Mitarbeiter des NKWD, falsche Geständnisse über eine Tätigkeit bei der »Werwolf«-Organisation zu erpressen. Rudolf und Hans-Joachim unterschreiben ein auf Russisch verfasstes Vernehmungsprotokoll, dank des Mutes eines Zellenkameraden gelingt es ihnen aber später, die Aussagen zu widerrufen. Sie hoffen nun, einer Verurteilung zu entgehen.

Doch die »Hutschachtel« ist nur eine Durchgangsstation vor der Überführung in die Lager des sowjetischen GULag-Systems. Ein auch nur im Ansatz rechts konformes Verfahren findet überhaupt nicht statt. Am 11. Juni 1946, dem 2. Pfingstfeiertag, werden Rudolf und Hans-Joachim aus den Zellen geholt. Mit gefesselten Händen lädt man sie auf einen Lkw. Bewaffnete sowjetische Posten bewachen die Gruppe.

Die Fahrt endet im sowjetischen Speziallager Nr. 2. Die Gefangenen werden durch ein großes Torhaus ins Innere des Lagers geführt und passieren dabei ein schmiedeeisernes Eingangstor. Mit dem Blick zurück wird seine große Inschrift lesbar: »Jedem das Seine«

Ehemaliger Wachturm auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald, Juli 2018

Von 1937 bis zum 11. April 1945 besteht auf dem Ettersberg bei Weimar das Konzentrationslager Buchenwald, in dem über 250.000 Menschen aus fast 50 Nationen inhaftiert sind. Mehr als 50.000 Menschen fallen den todbringenden Arbeits- und Lebensbedingungen zum Opfer oder werden von der SS willkürlich ermordet. Seit August 1945 nutzt das NKWD das Gelände als Speziallager für mehr als 28.000 Menschen, darunter etwa 1.000 Frauen. Allein 7.000 Personen stammen wie Rudolf und Hans-Joachim aus Thüringen, was einem Viertel der Gesamtbelegung entspricht.

Die ersten 46 Gefangenen, die gegen Mitte August 1945 in das Speziallager Buchenwald entsendet werden, haben die Aufgabe, die Baracken und Sicherheitsanlagen funktionstüchtig zu machen. Rasch treffen etliche Gefangenentransporte ein und füllen das Lager. Die meisten der vorhandenen Unterkünfte sowie das Lazarett und die Versorgungseinrichtungen, wie Küche, Wäscherei oder Magazine, werden weitergenutzt; neu entsteht nur eine Bäckerei. Das Krematorium des ehemaligen KZ wird nicht wieder in Betrieb genommen.

Bei Rudolfs Ankunft ist das sowjetische Speziallager Nr. 2 mit etwa 11.200 Personen belegt. Nach einem ersten Appell erfolgt die Registrierung der Neuzugänge. Rudolf erhält die Nummer 67963, wird diese aber erst 50 Jahre später erfahren. Gemeinsam mit seinem Bruder und einem Kameraden weist man ihm als Unterkunft die Steinbaracke Nr. 14 zu.

Im Speziallager ist der Bereich der Häftlingsunterkünfte in Zonen aufgeteilt, die insgesamt 49 hölzerne und 14 steinerne Baracken beherbergen. Die doppelstöckigen Steinbaracken bestehen aus vier Flügeln mit zwei Sälen, in denen je 125 bis 150 Mann unterkommen. Als Nachtlager stehen dreistöckige Holzbetten bereit.

Doch nur noch zwei Betten der oberen Etage sind frei, als die Jugendlichen den Saal betreten. Die älteren Inhaftierten wissen Rat und besorgen Bretter, die sie als Fallschutz montieren. Woher sie den Rohstoff nehmen, bleibt Rudolf ewig rätselhaft, doch er ist dankbar für den kameradschaftlichen Einsatz seiner Mitgefangenen, die damit eine Trennung von seinem Bruder vermeiden.

Die Isolierung der Internierten des Speziallagers Buchenwald ist allumfassend. Das Lager wird durchgehend von drei Reihen Stacheldrahtzaun umspannt, von denen zwei elektrisch geladen sind. Dazwischen positionierte spanische Reiter, eine lückenlose Beleuchtung sowie insgesamt 24 Wachtürme machen die Flucht vom Gelände im Prinzip unmöglich. Zudem sind die Internierten in ihren Unterkünften eingeschlossen und erhalten täglich nur zwei Stunden Gelegenheit, vor der Baracke auf- und abzugehen.

Jeglicher Kontakt zur Außenwelt ist streng verboten, sie dürfen weder schreiben noch Post empfangen. Dieselbe Informationssperre gilt auch für ihre Angehörigen, die keinerlei Mitteilung über den Aufenthaltsort ihrer Väter, Söhne und Töchter erhalten und selbst in deren Todesfall nicht benachrichtigt werden.

Wer gegen das rigorose Lagerregime verstößt, wird mit Isolationshaft bestraft. Gewalttätige Übergriffe durch die sowjetische Wacheinheit gibt es im Speziallager Buchenwald nur selten, doch die Internierten haben auch kaum direkten Kontakt zu ihr. Lediglich beim Filzen der Baracken oder bei den stundenlangen Zählappellen wird das wenige Personal der sowjetischen Lagerverwaltung eingesetzt. Wie für die meisten sowjetischen Speziallager typisch, rekrutieren sich die verschiedenen Lagerfunktionäre aus den Insassen selbst.

Die lagerinternen Tätigkeiten stellen ein Privileg dar, denn der größte Teil der Gefangenen ist zum Nichtstun verurteilt, was umso schwerer wiegt, da nahezu alle Möglichkeiten geistig-kultureller Betätigung verboten sind. Der Tag besteht nur aus Schach-, Dame- oder Mühlespielen und dem Versuch, das ununterbrochen plagende Ungeziefer abzuwehren.

Vermutlich aufgrund seiner Maurer-Kenntnisse wird Rudolf dem Baukommando zugeteilt. Doch als er beim Vergittern der Barackenfenster mitarbeiten soll, weigert er sich.

»Wenn auch damit im gewissen Sinne durch eigenes Verschulden zur Untätigkeit verurteilt, baute ich gesundheitlich rapide ab.«

Die Lebensbedingungen im Speziallager Buchenwald sind von Beginn an sehr schlecht. Wenngleich Rudolf die Verpflegungssätze am Anfang vergleichsweise paradiesisch erscheinen, da er vom Gefängnis Saalfeld schrecklichen Hunger gewohnt ist, so gibt es auch hier nur eine viel zu geringe und einseitige Ernährungsration. Mittags und abends wird ein Liter dünne Suppe ausgegeben, dazu täglich 500 Gramm Brot, 20 Gramm Zucker und ein Viertelliter Kaffeeersatz.

Am 6. November 1946 reduziert die sowjetische Lagerleitung den Tagessatz auf eine Portion Suppe und 300 Gramm Brot. Rudolf und sein Bruder einigen sich darauf, stets alles auf einmal zu essen, um nicht den ganzen Tag an das aufgehobene Brot zu denken, das ihnen im schlimmsten Fall noch von hungrigen Mitgefangenen gestohlen wird.

Die Gelegenheit, ihre täglich getragene Kleidung zu wechseln, gibt es nicht. Als Rudolfs Hemd bei dem Versuch, es regelmäßig zu waschen, immer mehr Verschleißerscheinungen zeigt, hilft ein Kamerad aus, der in der Kleiderkammer arbeitet. Die erste Reparatur gelingt noch mit Nadel und Garn, doch später benötigt Rudolf Flicken, die beinahe so groß wie das komplette Rückenteil sind. Für die kalten Wintermonate fehlt allen Internierten sowohl warme Bekleidung als auch ausreichend Heizmaterial für die Unterkünfte.

Die eklatante Unterernährung sowie die völlig unzureichenden Möglichkeiten elementarer Körperhygiene oder medizinischer Versorgung steigern die Anfälligkeit für Krankheiten. Tuberkulose, Ruhr und Typhus breiten sich im Lager aus. An erster Stelle der von der sowjetischen Lagerleitung akribisch dokumentierten Todesursachen der Lagerinsassen stehen jedoch Herzversagen und die Dystrophie, die im Grunde nur amtliche Umschreibungen für das Verhungern und seine Begleiterscheinungen darstellen. Insgesamt lassen sich 7.113 Todesfälle für das Speziallager Buchenwald nachweisen.

Anfangs noch einzeln zu Grabe getragen, werden die Verstorbenen später auf Anhänger geworfen und gemeinsam mit 6 bis 10 anderen, nackten Leichen in einer großen Grube des angrenzenden Wal des verscharrt. Ein Anblick, der Rudolf besonders schockiert.

»Die Deportation ins Arbeitslager Karaganda bedeutete meine Lebensrettung. Sonst wäre ich mit Sicherheit in einem der Gräber des Waldes gelandet.«

Obwohl mehr als 30 Prozent der Insassen als »lazarettkrank« gelten, besucht im Januar 1947 eine sowjetische Ärztekommission das Lager, um die Gefangenen auf ihren physischen Zustand hin zu untersuchen. Ziel der Beurteilung ist es, Arbeitskräfte für den Unter tagebau in der Sowjetunion zu gewinnen, wofür besonders Spezialisten aus technischen und handwerklichen Berufen gefragt sind. Von den etwa 4.000 Internierten, die für diese Musterung vorgesehen sind, werden nach der demütigenden Leibesvisitation lediglich 1.086 als arbeitstauglich eingestuft. Rudolf ist unter den Ausgewählten, sein Bruder Hans-Joachim nicht.

Die Gruppe wird zum Duschen geführt und mit neuer Kleidung ausgerüstet. Jede Person erhält zweimal Unterwäsche mit langen Unterhosen, eine Wehrmachtsuniform mit Tarnjacke, Pelzmütze und Filzstiefeln sowie zweimal Bettwäsche. Bis zur Abfahrt isoliert man die zur Zwangsarbeit bestimmten Männer im Block 13 des Lagers. Hans-Joachim, der unterdessen als Läufer eingesetzt wird, besucht seinen Bruder einige Male, erteilt ihm Ratschläge und instruiert die Kameraden, gegenseitig auf sich aufzupassen.

Schließlich werden Rudolf und die anderen Ausgesuchten nach der Reihenfolge des russischen Alphabets in die Stabsbaracke gerufen und ein letztes Mal äußerst intensiv gefilzt, bis hin zu Kniebeugen, die sie nackt vor den Augen der strengen Wachposten ausführen müssen. Anschließend erhält jeder eine Holzschale und einen hölzernen Löffel. Nach der schon mehr als einem Jahr währenden Gefangenschaft, in der er seinen älteren Bruder stets als moralischen Anker und Vertrauensperson an seiner Seite wusste, muss Rudolf nun die Reise ins Ungewisse allein antreten.

Am 8. Februar 1947 marschieren die »Pelzmützen« truppweise zum Bahnhof, werden in Güterwagen verladen und verlassen Deutschland mit unbekanntem Ziel. Jeder Waggon ist mit zwei Etagen Holzpritschen und einem Kanonenofen ausgestattet. Weil die Fensterluken von außen mit Stacheldraht gesichert sind und für die Notdurft eine Öffnung neben der Tür eingelassen ist, die nicht sauber gehalten werden kann, wird die Luft für die 48 zusammengepferchten Männer schnell knapp. Die Türen öffnen sich bloß für wenige Minuten bei der Essensausgabe, und die findet nur bei den sehr unregelmäßigen Zwischenstopps des Zuges statt. Rudolf und seine Leidensgenossen quält neben dem Hunger jetzt vor allem der Durst.

Die Waggoninsassen teilen Nachtwachen ein, um ihren Ofen am Laufen zu halten. Ein wachhabender Kamerad schläft während seines Dienstes ein und bemerkt somit nicht, dass herausfallende Glut die Fußbodendielen verkohlt. Nur knapp entgeht der verantwortliche Waggonälteste einer Bestrafung durch die sowjetischen Posten, die in dem Schaden einen Fluchtversuch vermuten.

Zwei Tage nach Reiseantritt überqueren sie die Oder, und die Gefangenen ahnen, wohin ihre Fahrt geht. Nachts steht der Transport manchmal stundenlang auf Abstellgleisen in Wäldern. Weil sie in Polen nur über Nebenstrecken geleitet werden, benötigt der Zug ganze zwei Wochen bis nach Brest-Litowsk.

Bei ihrem dortigen Aufenthalt werden 46 kranke Personen aussortiert und zurück nach Deutschland geschickt. Die Übrigen müssen in Züge mit breiter Spurweite umsteigen und dabei die mitgeführten Vorräte umladen. Rudolfs Waggoninsassen fällt die Aufgabe zu, Holz und Kohle zu verladen. Obwohl die Männer die Gelegenheit lieber nutzen wollen, um Lebensmittel abzugreifen, deponieren sie auf Weisung ihres Waggonältesten stattdessen einige Säcke Heizmaterial in ihrem Zugabteil.

Der nächste Aufenthaltsort nach vierwöchiger Fahrt ist Moskau. Während ihre Kleidung in die Desinfektion kommt, dürfen die Gefangenen in einer Banja duschen. Beim Rückmarsch werden Rudolf und seine Kameraden Zeugen eines tragischen Fluchtversuchs, der für den Flüchtenden, welcher einen herannahenden Zug übersieht, leider tödlich endet.

Die Zugfahrt scheint kein Ende zu finden. Insgesamt 42 Tage ist der Pelzmützentransport durch die weiten Steppen der Sowjetunion unterwegs. Trotz des zusätzlichen Heizmaterials brauchen sich alle Vorräte schnell auf und bringen die Männer angesichts der klirrenden Kälte dazu, in ihrer Verzweiflung selbst die Pritschen und einzelne Bohlen der Waggonwände zu verfeuern. Am 20. März 1947 erreichen sie die Stadt Karaganda (Qaraghandy) der gleichnamigen Oblast in der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik (Kasachische SSR), 5.000 Kilometer von der Heimat entfernt.

»Trotz der schwierigen Lebensbedingungen bestanden gegenüber Buchenwald wesentlich bessere Überlebenschancen.«

Nach ihrer Ankunft im Kriegsgefangenenlager 7099 werden die Männer auf seine verschiedenen Standorte im Raum Karaganda verteilt. 500 Inhaftierte sind dem Arbeitslager Nr. 7099/13 in der Neustadt zugeteilt, das sie bezugsfertig bauen sollen. Rudolf und weitere 500 Kameraden kommen in ein aus Erdbunkern bestehendes Lager japanischer Kriegsgefangener in der Altstadt. Die Japaner begrüßen die Neuankömmlinge herzlich und schenken ihnen Zigaretten.

Zunächst gilt es, eine vierwöchige Quarantänezeit abzuwarten, da die Gewöhnung an die vorherrschenden klimatischen Bedingungen notwendig ist. Trotz des meteorologischen Frühlingsanfangs herrscht in Karaganda tiefster »sibirischer« Winter. Die Temperaturen fallen auf bis zu 45 Grad minus, die kurzen Sommer weisen genauso hohe Plusgrade auf.

Rudolf muss sich am 7. April 1947 einer Vernehmung unterziehen, in der umfangreiche Personenangaben aufgenommen werden. Die Dokumentation dieses Gesprächs vermerkt, Rudolf sei in den Status eines Kriegsgefangenen versetzt worden. Obwohl nicht den Tatsachen entsprechend, nutzt das MWD den Status der Kriegsgefangenschaft, um die Zwangsarbeit der Internierten zu legitimieren.

»Das hatte zur Folge, dass wir nunmehr gemäß der Genfer Konvention behandelt und verpflegt wurden.«

Für die Internierten beginnt nun ein mit schwerer Arbeit gefüllter Alltag. Rudolf wird Teil der Handwerkerkompanie, die eine Ziegelei am Rande der Stadt bauen soll. Die Baustellen sind mit Bretterzäunen gesichert – dabei wäre jeder Fluchtversuch ohnehin zum Scheitern verurteilt, umgibt Karaganda doch nur endloses Steppengebiet und die einzige Verkehrsanbindung ist eine Nebenstrecke der Transsibirischen Eisenbahn.

Mit seiner Brigade errichtet er verschiedene Wohnhäuser, Schulen, eine Musikhalle, eine Werkhalle und die rund zwölf Meter hohen, freistehenden Säulen am Portal des Kulturpalastes. Rudolf und seine Kameraden sind den Witterungsbedingungen direkt ausgesetzt. Während der Hitze des Sommers packt sich Rudolf seine Wasserration in einem nassen Tuch auf den Kopf, anstatt sie zu trinken. Der Winter und seine starken Schneestürme stellen eine ständige Herausforderung für die körperliche Leistungsfähigkeit dar.

»Trotz der eigenen Misere bedauerten wir manchmal die Posten, die im Winter bei grimmiger Kälte stundenlang auf den Wachtürmen stehen mussten.«

Bis auf die Walenki, die traditionellen russischen Filzstiefel, die nicht gegen Nässe schützen, ist die Kleidung, welche die Gefangenen zum Schutz gegen die Kälte erhalten, sehr hilfreich. Nach einer Verlegung in das Lager Nr. 7099/13 erfolgt die Ausgabe von Steppanzügen, pelzgefütterten Ledermänteln und Handschuhen.

Die Baracken sind in diesem Lager ausreichend beheizt. Doch der Dezember 1948 bleibt 16 Tage hintereinan der so kalt, dass sie das Lager nicht verlassen dürfen. Der Stubenarrest bedeutet einerseits Erholung, andererseits aber einen Verlust von Einkommen, weil die Internierten ihre Arbeitsnorm nicht erfüllen können.

Seit dem Frühjahr 1948 bekommen sie Geld ausgezahlt, wenn sie mehr Verdienst erarbeiten, als ihre Abgaben für Unterkunft, Kleidung und Verpflegung betragen. In der eigens dafür im Lager eingerichteten Kantine können sie zusätzliche Lebensmittel erwerben. Die Verpflegungssätze beinhalten täglich 600 Gramm Brot, zwei Portionen Suppe und abends eine Portion Brei und sind damit noch immer zu gering angesichts der schweren Arbeit, die zu leisten ist. Zudem enthält die einseitige Kost kaum Vitamine oder Mineralstoffe.

»Aber dabei sollte nicht vergessen werden, dass auch die Russen Not und Hunger litten. Weil sie selbst nichts hatten, konnten sie eben auch die Kriegsgefangenen nicht ausreichend verpflegen.«

So bestimmt die Qualität ihrer Arbeit darüber, wie ihr Magen gefüllt wird. Jeden Abend macht Rudolfs Brigade Pläne für den nächsten Tag und erfüllt dann eifrig ihr Soll, um ein paar Rubel hinzuverdienen zu können.

Obwohl den Gefangenen bereits während des Transports in Aussicht gestellt wurde, dass sie nach ihrer Ankunft im Lager nach Hause schreiben dürften, ergibt sich diese Möglichkeit erst nach einem Dreivierteljahr Aufenthalt in Karaganda. Familie Butters erhält im Januar 1948 das erste Lebenszeichen von Rudolf. Bald können die Internierten regelmäßig an ihre Angehörigen schreiben und Post erhalten. Auf diese Weise erfährt Rudolf, dass Hans-Joachim die Gefangenschaft im Speziallager Buchenwald überlebt hat und im August 1948 in die Freiheit entlassen wurde.

Nicht nur aufgrund der strengen Kontrollen und Zensur beschönigt Rudolf die Inhalte seiner Nachrichten an die Familie und berichtet nichts vom strengen Lageralltag, von Ungeziefer, Hunger, Krankheiten und Unfällen. Er tut es auch, um seine Eltern nicht zu beunruhigen. Dabei ist die Sehnsucht nach Hause riesig und jeder Tag, der eine Antwort bringt, ein Feiertag.

Rudolf näht sich aus Tornisterfell eine Art Brieftasche, in der er die Post und ein zugesandtes Foto seiner Familie aufbewahrt. Auch Anna Butters hebt die Karten und Briefe, die ihr Sohn manchmal mit kunstvollen Zeichnungen versieht, sorgsam auf. 60 Jahre später werden sie von der Familie bei einem Umzug wiedergefunden.

Karte zum Hochzeitstag der Eltern, 1949

Während seiner zwei Jahre und acht Monate langen Gefangenschaft im Kriegsgefangenenlager 7099 wird Rudolf in unregelmäßigen Abständen in verschiedene der dazugehörenden Einrichtungen verlegt. Dabei schließt er viele intensive Freundschaften mit seinen Leidensgenossen. Die Überführung vom Lager 7099/19 in das Lager 7099/5 ist der letzte Transport, denn im November 1949 wird die Entlassung der Gefangenen veranlasst.

Vor dem Abmarsch verabschiedet sich der sowjetische Lagerkommandant von ihnen mit der Aufforderung, in der Heimat vollständig und wahrheitsgetreu zu berichten, was sie erlebt haben. Eine bemerkenswerte Anweisung, da den Inhaftierten sowjetischer Arbeits- oder Speziallager gewöhnlich ein striktes Redeverbot über ihre Gefangenschaft erteilt wird.

Rudolf hat mit seinem monatlichen Lohn so gut gewirtschaftet, dass er sogar Geschenke für seine Familie mitnehmen kann. Er kauft einen kleinen Holzkoffer und füllt ihn mit Zigaretten, Kölnisch Wasser und Kakao.

Neu eingekleidet besteigen die Heimkehrenden am 19. November 1949 einen Güterzug, der innen zwar ähnlich minimalistisch ausgestattet ist, wie der Waggon ihrer Hinfahrt, nun aber unverschlossen bleibt. Auf der Heimfahrt sieht Rudolf noch Überreste des Kampfgeschehens, Schützengräben und beschädigte Panzer, obwohl seit Kriegsende mehr als vier Jahre vergangen sind.

In einem Sammellager in Frankfurt an der Oder erhalten die ehemaligen Gefangenen am 3. Dezember 1949 ihre Entlassungspapiere, etwas Brot und Wurst sowie 50 Mark für die Fahrt in ihre Heimatstädte. Mit einem Telegramm dürfen sie ihre Angehörigen über die bevorstehende Ankunft informieren. Noch am gleichen Abend erreicht Rudolf sein Elternhaus in Pößneck und kann seine Eltern und die drei Brüder endlich wieder in die Arme schließen.

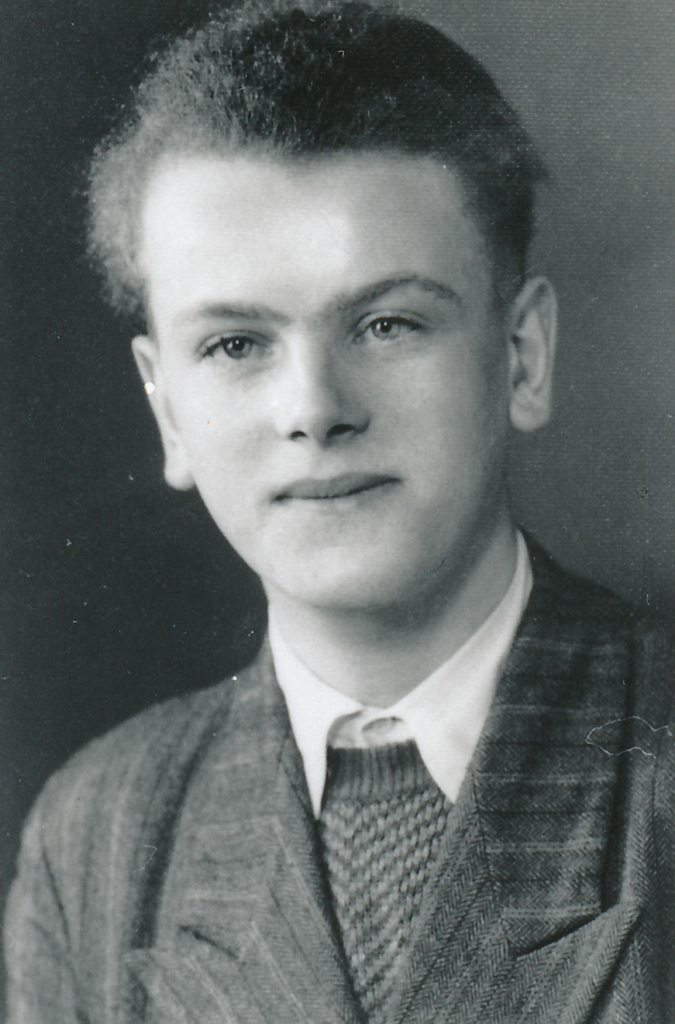

Rudolf kurz nach seiner Rückkehr, Weihnachten 1949

»Wir waren noch einmal davongekommen. Doch der Name Karaganda bleibt für mich immer mit der Erinnerung an Hunger, Kälte, Arbeit und der Sehnsucht nach Heimat und Freiheit verbunden.«

Die Gewöhnung an seine neugewonnene Freiheit ist ein langsamer Prozess. In Rudolfs Träumen begleitet ihn der Schrecken der schlimmen Erfahrung zeit seines Lebens. Mit einer energischen Vorsprache bei der SED-Kreisleitung Saalfeld muss Rudolfs Mutter die Fortführung seiner begonnenen Maurerlehre durchsetzen. Im Juli 1950 kann Rudolf seine Gesellenprüfung erfolgreich ablegen, die Arbeit auf den Baustellen ist zunächst aber noch eine große physische Herausforderung für ihn.

Im Herbst 1950 beginnt er ein Studium an der Fachschule für Bauwesen in Glauchau, wo sich im dritten Semester zeigt, dass Rudolf die Belastungen der Vergangenheit nicht ohne Weiteres abstreifen kann, denn er leidet unter schweren gesundheitlichen Nachwirkungen der schlechten Lebensumstände in der Gefangenschaft. Nur langsam setzt seine Erholung ein.

1953 macht er seinen Abschluss als Bauingenieur und arbeitet im Entwurfsbüro für Hoch- und Industriebau Karl-Marx-Stadt, wo man ihn als Projektleiter für Industriebauten einsetzt. Später spezialisiert er sich beruflich auf die Ausführung von Baugrunduntersuchungen und -gutachten.

Einer Partei tritt Rudolf niemals bei, aber die Mitgliedschaft in der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft  DSF bewahrt ihn mehrmals vor politischen Bedrängnissen. Als er jedoch für den Eintritt in die paramilitärische DDR-Organisation der Kampfgruppen der Arbeiterklasse geworben wird, lehnt Rudolf dies mit klaren Worten über seine pazifistische Haltung ab.

DSF bewahrt ihn mehrmals vor politischen Bedrängnissen. Als er jedoch für den Eintritt in die paramilitärische DDR-Organisation der Kampfgruppen der Arbeiterklasse geworben wird, lehnt Rudolf dies mit klaren Worten über seine pazifistische Haltung ab.

Schon während der Studienzeit lernt Rudolf seine große Liebe Ruth kennen und verliebt sich auf den ersten Blick. Das junge Paar heiratet 1955 und bekommt in den folgenden Jahren zwei Kinder, Frank und Katrin. Sie führen eine harmonische Ehe, die Rudolf dankbar und zufrieden mit dem Lebensweg macht, der sich für ihn eröffnet hat.

»Stets von guten Menschen und immer zur rechten Zeit von einem Schutzengel umgeben, kann ich trotz Krieg und der danach furchtbaren Jahre der Gefangenschaft auf ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches und vom Schicksal gütig begleitetes Leben zurückblicken.«

Im Rentenalter beginnt Rudolf, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und in mehreren Publikationen zu dokumentieren. Durch die deutsche Wiedervereinigung und die Öffnung der Moskauer Archive gelingt die Spurensuche zu vielen Schicksalen. Rudolf engagiert sich auch dafür, Rehabilitierungen für Leidensgefährten zu erwirken.

Das Gebäude des Gefängnisses Saalfeld wird 1973 von der Stadt übernommen und nach einem Umbau als Stadtarchiv genutzt. Rudolf ist Mitbegründer des »Freundeskreises Hutschachtel«, der jährliche Treffen organisiert und im April 1994 neben dem Eingang eine Gedenktafel für die Opfer des Stalinismus von 1945 bis 1950 anbringt. Im Jahr 2000 wird eine Gefängniszelle museal eingerichtet.

Das sowjetische Speziallager Nr. 2 Buchenwald wird im Februar 1950 aufgelöst. Seine Geschichte bleibt in der DDR bis zuletzt ein Tabu und verweigert den Angehörigen Informationen zu den Todesumständen ihrer hier internierten Familienmitglieder. 1990 nimmt sich die Gedenkstätte Buchenwald des Themas an. Man ermittelt den Verbleib ehemaliger Lagerinsassen und richtet einen Waldfriedhof und Trauerstätten ein.

Rudolf beteiligt sich in der »Arbeitsgruppe Geschichte« intensiv an den Forschungsarbeiten der Gedenkstätte zur Aufarbeitung der Geschichte des Speziallagers. Seine biografischen Schilderungen sind Teil der 1997 eröffneten Dauerausstellung zum sowjetischen Speziallager Nr. 2 Buchenwald. Rudolf übergibt dem Archiv der Gedenkstätte Buchenwald einen umfangreichen Bestand persönlicher Objekte und Dokumente, der unter anderem seine Post aus Karaganda beinhaltet.

Rudolf lebt mit seiner Frau seit vielen Jahren in Chemnitz. Die Freundschaften zu seinen ehemaligen Leidensgefährten vermag nur der Tod zu beenden. Rudolf beobachtet die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen mit Sorge und fühlt Hilflosigkeit angesichts der Kriege und blutigen Auseinandersetzungen in anderen Ländern.

»Wer will mir nach allem, was ich erlebte, verübeln, dass ich darüber nicht nur aufs Tiefste betrübt und besorgt, sondern auch immer wieder äußerst erregt bin? Mögen die Menschen doch endlich zur Vernunft kommen.«

»Karaganda war meine Lebensrettung.«

Am 13. Juni 1929 wird Rudolf Butters im thüringischen Pößneck geboren. Er kommt vier Wochen zu früh zur Welt und ist ein magerer und sensibler Junge, der seine schwache körperliche Konstitution aber schon früh mit Wissbegierde und Ehrgeiz ausgleicht. Seine Eltern Walter und Anna Butters geben ihm ein Motto mit auf den Lebensweg: »Von jedem Menschen, auch dem einfachsten, kann man etwas lernen.« Sie pflegen ein inniges Verhältnis zu ihren vier Söhnen Hans-Joachim, Rudolf, Helmut und Gerhard, und legen großen Wert darauf, sie Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und Weitsicht zu lehren.

Mit regelmäßigen Wanderungen durch die Wälder und sanften Hügel der Umgebung, die technische und geologische Besonderheiten wie die Saalestauseen und die Zechstein-Riffe beherbergen, ertüchtigen sie ihre Kinder. Die Marschverpflegung ist einfach gehalten, und wenn die Jungen einen Belag für ihr Brot möchten, müssen sie sich Beeren sammeln. Am Ende ihrer Ausflüge tragen sie meist prall mit Feuerholz gefüllte Rucksäcke nach Hause.

Rudolfs Vater, der mit zwölf Jahren Waise wurde und aus einfachen Verhältnissen stammt, hat es mit Fleiß und Zielstrebigkeit zum technischen Direktor im Lederwerk R. Weithase gebracht. Er mahnt seine Söhne, angesichts beruflicher Erfolge und sozialen Aufstiegs nie zu vergessen, wo man herkomme.

Im Alter von sieben Jahren beginnt Rudolf seine schulische Laufbahn auf der Volksschule Pößneck. 1937 meldet Anna Butters ihn und seinen ein Jahr älteren Bruder Hans-Joachim im Turnverein an, wo sie Leichtathletik, Turnen und Fußball ausüben. Ihr Trainer äußert sich dem nationalsozialistischen Regime gegenüber ablehnend, und auch Rudolfs Klavierlehrer begibt sich auf gefährliches Terrain, als er seinem Schüler vertrauensvoll Noten der jüdischen Komponisten Felix Mendelsohn-Bartholdy und Leo Blech aushändigt, die dieser aber nur leise und bei geschlossenem Fenster spielen soll.

Bei der Meldung über den Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 bricht Anna Butters in Tränen aus. Die beiden älteren Brüder versuchen, sie mit der Prognose zu trösten, der Krieg sei doch sicher rasch wieder vorbei, doch aufgrund ihrer Erfah rungen aus dem Ersten Weltkrieg prophezeit ihnen die Mutter eine lange Zeit voller Leid und Elend. Ein eindrückliches Erlebnis für den zehnjährigen Rudolf, der seine Mutter stets als weise erlebt und ihre geistreichen und inhaltsvollen Ratschläge dankend annimmt.

Bei der Verhaftung und KZ-Inhaftierung eines Nachbarn, der Kind eines jüdischen Elternteils ist, erklärt Anna Butters ihren Söhnen die Absurdität und Abscheulichkeit dieser Maßnahme, da der Mann sich doch schließlich seine Eltern nicht hatte aussuchen können. Auch der Großvater der vier Brüder tut seine Meinung über die Politik Adolf Hitlers und der NSDAP kund. Er macht bitterböse Witze über die Losungen der Hitlerjugend und die Sieges parolen der deutschen Wehrmacht.

Trotzdem tritt Rudolf 1939 freiwillig in das Deutsche Jungvolk (DJ) ein. Im hierarchischen System der Hitlerjugend untergliedert sich ein Jungzug in drei Jungenschaften, die unterste Einheit des Jungvolks. Anfangs besetzt Rudolf die Position des Jungenschaftsführers und befehligt etwa 15 Jungen, später steigt er zum Jungzugführer auf und leitet somit etwa 30 Jungen. Neben der Vermittlung der NS-Ideologie mit ihrem Wertesystem von Gehorsam, Loyalität, Pflichtbewusstsein und Willenskraft wird Rudolf im DJ auch die Erfahrung von Kameradschaft zuteil, die ihn nachhaltig prägt.

Ab 1940 besucht Rudolf die Oberschule Pößneck. Durch den regelmäßigen Dienst im DJ bleibt ihm wenig Freizeit, weshalb er sich für den Austritt aus dem Turnverein entscheidet. Seine Ausbildung in der nationalsozialistischen Jugendbewegung erreicht einen nicht nur zunehmend politischen, sondern vor allem militärischen Charakter.

Die vermittelte Propaganda funktioniert bei den Jungen. Rudolf meldet sich freiwillig für die Fallschirmjägerbrigade »Hermann Göring«, wird jedoch abgelehnt. Kurzerhand bewirbt er sich alternativ für die Panzernahbekämpfungsbrigade, ohne seine Eltern darüber zu informieren.

Bei der Überstellung in die Hitlerjugend im Alter von 14 Jahren wird Rudolf, genau wie ein Jahr zuvor Hans-Joachim, in die Nachrichtenschar aufgenommen. Auf einer Nachrichtenschule der Wehrmacht erhalten die Brüder eine vierwöchige Ausbildung im Funken und Fernsprechen. Das übliche Wehrertüch tigungslager bleibt ihnen somit erspart.

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs kommen für die Hitlerjungen zum regulären Dienst verstärkt Aufräum- und Sammelaktionen für Kleider, Altmetall oder das Winterhilfswerk (WHW) hinzu. Rudolf empfindet es als Ehre, spezielle Aufträge erteilt zu bekommen, und erfüllt sie gewissenhaft und pflichtbewusst. Gegen Ende 1944 wird Rudolf als Luftschutzhelfer eingeteilt. Rudolf bleibt im Gedächtnis, was einer der verwundeten Soldaten mit Blick auf den großen Stahlhelm kommentiert, der auf dem Kopf des schmächtigen Jungen kaum Halt findet.

»Er sagte: ›Mit dir wollen sie wohl den Krieg noch gewinnen?‹«

Anfang November 1944 wird Rudolf beim Bau einer Landebahn für Düsenjäger eingesetzt. Während eines zweiten Einsatzes im Februar 1945 erreicht ihn der Einberufungsbefehl der Panzernahbekämpfungsbrigade. In stolzer Vorfreude auf seine Aufgabe tritt er den Heimweg an und erreicht am späten Vormittag sein Elternhaus. Doch dort teilt ihm seine Mutter mit, dass Walter Butters den Einberufungsbefehl zurückgeschickt habe.

Walter Butters boykottiert auf gleiche Weise auch Hans-Joachims Einberufung zur Schutzstaffel (SS). Obwohl die Propaganda der Hitlerjugend darauf abzielt, die Jugendlichen in genau so einem Fall zu befähigen, sich über den Willen der Eltern hinwegzusetzen, um ihrer Pflicht nachzukommen, sind die Loyalität und das Vertrauen zu den Eltern bei den Brüdern Butters stärker.

Die Realität des Kriegsverlaufs wird für die Bevölkerung immer deutlicher. Weil Hans-Joachim heimlich britische Radiosender hört, weiß er vom tatsächlichen Frontverlauf, welcher in deutschen Übertragungen immer nur verzerrt und geschönt dargestellt wird, sich aber unaufhaltsam nähert. Anna Butters versorgt fliehende Fremdarbeiter mit Essen, obwohl es der Familie selbst daran mangelt. Sie schärft den Kindern ein, ihrem Vorbild stets nachzueifern.

Am 8. April 1945 erfolgt die Einberufung Rudolfs und Hans-Joachims zum Volkssturm. Dieses Mal lässt Walter Butters seine 15- und 16-jährigen Söhne ziehen, denn eine Weigerung würde die Todesstrafe bedeuten. Die Brüder treten in der Winteruniform der HJ an und werden mit Stahlhelm, Tornister, Karabiner und Proviant ausgerüstet, dann führt man sie gemeinsam mit anderen 14- bis 17-Jährigen durch Tschechien und Bayern bis nach Österreich.

Die Truppen der US-Armee sind jedoch bereits allgegenwärtig. Weil sie immer wieder Beschuss ausgesetzt sind und sich die Einheiten des Volkssturms dabei zerschlagen, erweist sich die Heimreise im Mai 1945 für Rudolf und seinen Bruder als regelrechte Odyssee. Es scheint pures Glück zu sein, dass sie unversehrt bleiben, denn Granaten und Geschosse schlagen mehrfach unmittelbar neben ihnen ein.

»Wirklich, ich muss einen Schutzengel gehabt haben, wie noch so oft in meinem Leben.«

Die traumatischen Erlebnisse verursachen bei Rudolf eine tiefsitzende Angst vor dem Verlust des Lebens und paaren sich mit dem Schock der Gewissheit, dass der Krieg für Deutschland verloren ist. Dringend zieht es die Brüder nun nach Hause, denn die Nachricht, dass Pößneck vom 8. bis 10. April zum Ziel US-amerikanischer Luftangriffe wurde, bei denen 58 Menschen umkamen, ist bis zu ihnen durchgedrungen. Nachdem sie wiederholt nur knapp der amerikanischen Gefangenschaft entgangen sind, erreichen Rudolf und Hans-Joachim am 20. Mai 1945 ihr Zuhause. Anna Butters ist überglücklich, sie unverletzt wiederzusehen.

In Pößneck werden die US-amerikanischen Besatzungstruppen am 1. Juli 1945 von sowjeti schen Militäreinheiten abgelöst. Für die Einquartierung einiger Offiziere muss Familie Butters vier Monate lang ihr Haus räumen. Sie werden von einem benachbarten Ehepaar aufgenommen, und Anna Butters fährt fortan bei den ländlichen Hausbesuchen des Arztes mit und verrichtet während der Visite die Hausarbeit der Patienten, um im Tausch Lebensmittel zu bekommen. Zweimal wöchentlich hat sie zudem ihre eigene Wohnung für die sowjetischen Offiziere zu putzen. Währenddessen darf auch Walter Butters seinen Garten pflegen und die Kinder dürfen zu Besuch kommen.

Im Laufe der Monate entwickelt sich ein gutes Verhältnis zu den Offizieren und der ebenfalls dort untergekommenen schwangeren Ehefrau eines Militärangehörigen. Weil keine Aussicht besteht, dass der Unterricht an der Oberschule wiederaufgenommen wird, beginnt Rudolf am 1. Juli 1945 eine Maurerlehre. Die körperliche Arbeit fällt ihm anfangs sehr schwer, doch er findet Freude an dem Beruf.

»Nun glaubten wir, in Frieden leben, lernen und arbeiten zu können. Doch es sollte am Ende für uns ganz anders kommen.«

Die Verhaftungswelle der sowjetischen Entnazifizierungsaktion beginnt in der thüringischen Region im Spätherbst 1945. Gerüchte über Festnahmen Jugendlicher aus dem Altenburger Raum machen die Runde und dringen bis nach Pößneck. Zunächst bleibt alles ruhig. Doch am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages werden Rudolf und Hans-Joachim von einem deutschen Zivilisten, der sich als Polizist ausweist, verhaftet. Der Mann nimmt sie mit ins Gefängnis Pößneck, wo er sie der sowjetischen Militäradministration (SMAD) übergibt.

Am darauffolgenden Morgen wird zuerst Rudolfs Bruder verhört. Sowjetische Beamte, die vermutlich für das NKWD arbeiten, legen ihm eine Liste vor, die ausschließlich Namen von Angehörigen der Volkssturmeinheit beinhaltet. Es er scheint Hans-Joachim dadurch bewiesen, dass es sich um eine Denunziation handeln muss. Die Vernehmer befragen die Jungen außerdem zu ihrer Teilnahme an einem zwei tägigen Lehrgang mit einem Vortrag über den »Werwolf«-Aufruf von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, der im Rahmen des Volkssturm-Einsatzes in Berchtesgaden stattfand.

Rudolf und Hans-Joachim werden am 29. Dezember entlassen. Die Unerfahrenheit mit dem stalinistischen System lässt sie annehmen, ausreichend geklärt zu haben, keine Straftäter zu sein. Fast acht Monate sind seit Kriegsende bereits vergangen und trotz der Warnung einer Bekannten wähnen sie sich in keinerlei Gefahr mehr.Vier Tage später, am 2. Januar 1946, nimmt man sie erneut in Gewahrsam. Ein Angehöriger der operativen Gruppe NKWD Saalfeld erwartet Rudolf bereits, als jener von der Arbeit nach Hause kommt. Er empfiehlt den Brüdern, eine Decke und einen Wintermantel mitzunehmen, da das Verhör dieses Mal etwas länger dauern könne. Mit einem Pkw werden sie nach Saalfeld gebracht. Die Möglichkeit der Flucht besteht jederzeit, doch die Jungen sind sich keiner Schuld bewusst, die sie dazu veranlassen würde.

Der 1859 fertiggestellte turmartige Rundbau des Amtsgefängnisses Saalfeld wird im Volksmund aufgrund seiner auffälligen Bauform »Hutschachtel« genannt. Seit Mitte 1945 steht das Gebäude unter sowjetischer Militärverwaltung und wird bis 1950 als NKWD-Gefängnis und Untersuchungshaftanstalt für politische Gefangene genutzt.

»Hier erlebten wir die bitterste Zeit unseres Lebens.«

Im Gefängnis Saalfeld werden ehemalige NSDAP-Bürgermeister, Ortsgruppen- und HJ-Führer sowie Volkssturm-Angehörige und Jugendliche unter »Werwolf«-Vorwurf, wie Rudolf und Hans-Joachim, eingesperrt. Bei der Aufnahme nimmt man ihnen alle persönlichen Gegenstände und die Fingerabdrücke ab. Während dieser Prozedur führt einer der Wachposten einen Kameraden an ihnen vorbei. Sein Anblick schockiert die Brüder, denn der Junge schreitet apathisch vor dem Posten her und nimmt nicht wahr, dass sie ihn ansprechen. Rudolf und Hans-Joachim beginnen sich zu sorgen, welche Behandlung sie hier erwarten möge.

Mit seinem Bruder und zwei weiteren Verhafteten wird Rudolf in eine Einzelzelle gesteckt. Durch die Überbelegung der Hafträume ist es nötig, auf dem Zellenboden zu schlafen, und die Brüder sind froh, im Besitz eines Mantels und einer Decke zu sein, um sich darauf zu betten und damit zu wärmen. Während des gesamten Winters werden die Zellen nur zweimal beheizt.

Die unsäglichen hygienischen Zustände erschweren ihren Aufenthalt, und der Hunger ist ab jetzt ein ständiger Begleiter. Täglich werden den Gefängnisinsassen lediglich zwei dünne Scheiben Brot, eine Tasse Tee und eine Kelle Wassersuppe mit Graupen ausgeteilt. Durch den couragierten Einsatz der Mutter eines Kameraden erlaubt es der Wirtschaftsoffizier, dass sie von ihren Familien alle 14 Tage ein Päckchen mit Essen und Wechselwäsche erhalten dürfen. Trotzdem breiten sich Läuse aus und führen dazu, dass den Gefangenen eine Glatze geschoren wird. Einer der Wachposten, der sich den Jungen zugetan fühlt, will die demütigende Maßnahme noch verhindern, kann sich dem Befehl des Kommandanten letztendlich aber nicht widersetzen.

»Also begegneten wir auch im NKWD des brutalen stalinistischen Systems guten Menschen.«

Der fünf Monate währende Freiheitsentzug im Gefängnis Saalfeld ist von nicht enden wollender Langeweile geprägt. Angesichts der dauerhaften Zellenbeleuchtung verschwimmen Tag und Nacht, niemals gibt es Ausgang, und der Gesprächsstoff der Zellen genossen ist schon bald aufgebraucht. Rudolf und Hans-Joachim versuchen, nicht allzu viele Gedanken an Zuhause zuzulassen, um sich nicht zu quälen. Sie erfreuen sich stattdessen an den banalsten Ereignissen und beobachten beispielsweise mit Interesse eine Spinne, die in der Fensternische ihr kunstvolles Netz baut.

Aufgrund mehrerer Verlegungen ist es auch jeweils der Blick aus dem Zellenfenster, der unerwartete Abwechslung bietet. Benachbarte Anwohner nehmen Kontakt zu den Inhaftierten auf und erlauben Angehörigen, vom Dachboden aus in die Zellen herüberzuschauen. Auch Anna und Walter Butters halten sich wiederholt vor dem Gefängnis auf. Dann werden an den Zellenfenstern Holzblenden angebracht, die den Sichtkontakt unterbinden. Mithilfe eines speziellen Pfiffes, den sie als Erkennungszeichen während der Besatzungszeit einführten, können sich die Familienmitglieder trotzdem füreinander bemerkbar machen.

Die nächtlichen Verhöre beginnen erst nach mehreren Wochen Haft. Durch brutale Folter versuchen die Mitarbeiter des NKWD, falsche Geständnisse über eine Tätigkeit bei der »Werwolf«-Organisation zu erpressen. Rudolf und Hans-Joachim unterschreiben ein auf Russisch verfasstes Vernehmungsprotokoll, dank des Mutes eines Zellenkameraden gelingt es ihnen aber später, die Aussagen zu widerrufen. Sie hoffen nun, einer Verurteilung zu entgehen.

Doch die »Hutschachtel« ist nur eine Durchgangsstation vor der Überführung in die Lager des sowjetischen GULag-Systems. Ein auch nur im Ansatz rechts konformes Verfahren findet überhaupt nicht statt. Am 11. Juni 1946, dem 2. Pfingstfeiertag, werden Rudolf und Hans-Joachim aus den Zellen geholt. Mit gefesselten Händen lädt man sie auf einen Lkw. Bewaffnete sowjetische Posten bewachen die Gruppe.

Die Fahrt endet im sowjetischen Speziallager Nr. 2. Die Gefangenen werden durch ein großes Torhaus ins Innere des Lagers geführt und passieren dabei ein schmiedeeisernes Eingangstor. Mit dem Blick zurück wird seine große Inschrift lesbar: »Jedem das Seine«

Ehemaliger Wachturm auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald, Juli 2018

Von 1937 bis zum 11. April 1945 besteht auf dem Ettersberg bei Weimar das Konzentrationslager Buchenwald, in dem über 250.000 Menschen aus fast 50 Nationen inhaftiert sind. Mehr als 50.000 Menschen fallen den todbringenden Arbeits- und Lebensbedingungen zum Opfer oder werden von der SS willkürlich ermordet. Seit August 1945 nutzt das NKWD das Gelände als Speziallager für mehr als 28.000 Menschen, darunter etwa 1.000 Frauen. Allein 7.000 Personen stammen wie Rudolf und Hans-Joachim aus Thüringen, was einem Viertel der Gesamtbelegung entspricht.

Die ersten 46 Gefangenen, die gegen Mitte August 1945 in das Speziallager Buchenwald entsendet werden, haben die Aufgabe, die Baracken und Sicherheitsanlagen funktionstüchtig zu machen. Rasch treffen etliche Gefangenentransporte ein und füllen das Lager. Die meisten der vorhandenen Unterkünfte sowie das Lazarett und die Versorgungseinrichtungen, wie Küche, Wäscherei oder Magazine, werden weitergenutzt; neu entsteht nur eine Bäckerei. Das Krematorium des ehemaligen KZ wird nicht wieder in Betrieb genommen.

Bei Rudolfs Ankunft ist das sowjetische Speziallager Nr. 2 mit etwa 11.200 Personen belegt. Nach einem ersten Appell erfolgt die Registrierung der Neuzugänge. Rudolf erhält die Nummer 67963, wird diese aber erst 50 Jahre später erfahren. Gemeinsam mit seinem Bruder und einem Kameraden weist man ihm als Unterkunft die Steinbaracke Nr. 14 zu.

Im Speziallager ist der Bereich der Häftlingsunterkünfte in Zonen aufgeteilt, die insgesamt 49 hölzerne und 14 steinerne Baracken beherbergen. Die doppelstöckigen Steinbaracken bestehen aus vier Flügeln mit zwei Sälen, in denen je 125 bis 150 Mann unterkommen. Als Nachtlager stehen dreistöckige Holzbetten bereit.

Doch nur noch zwei Betten der oberen Etage sind frei, als die Jugendlichen den Saal betreten. Die älteren Inhaftierten wissen Rat und besorgen Bretter, die sie als Fallschutz montieren. Woher sie den Rohstoff nehmen, bleibt Rudolf ewig rätselhaft, doch er ist dankbar für den kameradschaftlichen Einsatz seiner Mitgefangenen, die damit eine Trennung von seinem Bruder vermeiden.

Die Isolierung der Internierten des Speziallagers Buchenwald ist allumfassend. Das Lager wird durchgehend von drei Reihen Stacheldrahtzaun umspannt, von denen zwei elektrisch geladen sind. Dazwischen positionierte spanische Reiter, eine lückenlose Beleuchtung sowie insgesamt 24 Wachtürme machen die Flucht vom Gelände im Prinzip unmöglich. Zudem sind die Internierten in ihren Unterkünften eingeschlossen und erhalten täglich nur zwei Stunden Gelegenheit, vor der Baracke auf- und abzugehen.

Jeglicher Kontakt zur Außenwelt ist streng verboten, sie dürfen weder schreiben noch Post empfangen. Dieselbe Informationssperre gilt auch für ihre Angehörigen, die keinerlei Mitteilung über den Aufenthaltsort ihrer Väter, Söhne und Töchter erhalten und selbst in deren Todesfall nicht benachrichtigt werden.

Wer gegen das rigorose Lagerregime verstößt, wird mit Isolationshaft bestraft. Gewalttätige Übergriffe durch die sowjetische Wacheinheit gibt es im Speziallager Buchenwald nur selten, doch die Internierten haben auch kaum direkten Kontakt zu ihr. Lediglich beim Filzen der Baracken oder bei den stundenlangen Zählappellen wird das wenige Personal der sowjetischen Lagerverwaltung eingesetzt. Wie für die meisten sowjetischen Speziallager typisch, rekrutieren sich die verschiedenen Lagerfunktionäre aus den Insassen selbst.

Die lagerinternen Tätigkeiten stellen ein Privileg dar, denn der größte Teil der Gefangenen ist zum Nichtstun verurteilt, was umso schwerer wiegt, da nahezu alle Möglichkeiten geistig-kultureller Betätigung verboten sind. Der Tag besteht nur aus Schach-, Dame- oder Mühlespielen und dem Versuch, das ununterbrochen plagende Ungeziefer abzuwehren.

Vermutlich aufgrund seiner Maurer-Kenntnisse wird Rudolf dem Baukommando zugeteilt. Doch als er beim Vergittern der Barackenfenster mitarbeiten soll, weigert er sich.

»Wenn auch damit im gewissen Sinne durch eigenes Verschulden zur Untätigkeit verurteilt, baute ich gesundheitlich rapide ab.«

Die Lebensbedingungen im Speziallager Buchenwald sind von Beginn an sehr schlecht. Wenngleich Rudolf die Verpflegungssätze am Anfang vergleichsweise paradiesisch erscheinen, da er vom Gefängnis Saalfeld schrecklichen Hunger gewohnt ist, so gibt es auch hier nur eine viel zu geringe und einseitige Ernährungsration. Mittags und abends wird ein Liter dünne Suppe ausgegeben, dazu täglich 500 Gramm Brot, 20 Gramm Zucker und ein Viertelliter Kaffeeersatz.

Am 6. November 1946 reduziert die sowjetische Lagerleitung den Tagessatz auf eine Portion Suppe und 300 Gramm Brot. Rudolf und sein Bruder einigen sich darauf, stets alles auf einmal zu essen, um nicht den ganzen Tag an das aufgehobene Brot zu denken, das ihnen im schlimmsten Fall noch von hungrigen Mitgefangenen gestohlen wird.

Die Gelegenheit, ihre täglich getragene Kleidung zu wechseln, gibt es nicht. Als Rudolfs Hemd bei dem Versuch, es regelmäßig zu waschen, immer mehr Verschleißerscheinungen zeigt, hilft ein Kamerad aus, der in der Kleiderkammer arbeitet. Die erste Reparatur gelingt noch mit Nadel und Garn, doch später benötigt Rudolf Flicken, die beinahe so groß wie das komplette Rückenteil sind. Für die kalten Wintermonate fehlt allen Internierten sowohl warme Bekleidung als auch ausreichend Heizmaterial für die Unterkünfte.

Die eklatante Unterernährung sowie die völlig unzureichenden Möglichkeiten elementarer Körperhygiene oder medizinischer Versorgung steigern die Anfälligkeit für Krankheiten. Tuberkulose, Ruhr und Typhus breiten sich im Lager aus. An erster Stelle der von der sowjetischen Lagerleitung akribisch dokumentierten Todesursachen der Lagerinsassen stehen jedoch Herzversagen und die Dystrophie, die im Grunde nur amtliche Umschreibungen für das Verhungern und seine Begleiterscheinungen darstellen. Insgesamt lassen sich 7.113 Todesfälle für das Speziallager Buchenwald nachweisen.

Anfangs noch einzeln zu Grabe getragen, werden die Verstorbenen später auf Anhänger geworfen und gemeinsam mit 6 bis 10 anderen, nackten Leichen in einer großen Grube des angrenzenden Wal des verscharrt. Ein Anblick, der Rudolf besonders schockiert.

»Die Deportation ins Arbeitslager Karaganda bedeutete meine Lebensrettung. Sonst wäre ich mit Sicherheit in einem der Gräber des Waldes gelandet.«

Obwohl mehr als 30 Prozent der Insassen als »lazarettkrank« gelten, besucht im Januar 1947 eine sowjetische Ärztekommission das Lager, um die Gefangenen auf ihren physischen Zustand hin zu untersuchen. Ziel der Beurteilung ist es, Arbeitskräfte für den Unter tagebau in der Sowjetunion zu gewinnen, wofür besonders Spezialisten aus technischen und handwerklichen Berufen gefragt sind. Von den etwa 4.000 Internierten, die für diese Musterung vorgesehen sind, werden nach der demütigenden Leibesvisitation lediglich 1.086 als arbeitstauglich eingestuft. Rudolf ist unter den Ausgewählten, sein Bruder Hans-Joachim nicht.

Die Gruppe wird zum Duschen geführt und mit neuer Kleidung ausgerüstet. Jede Person erhält zweimal Unterwäsche mit langen Unterhosen, eine Wehrmachtsuniform mit Tarnjacke, Pelzmütze und Filzstiefeln sowie zweimal Bettwäsche. Bis zur Abfahrt isoliert man die zur Zwangsarbeit bestimmten Männer im Block 13 des Lagers. Hans-Joachim, der unterdessen als Läufer eingesetzt wird, besucht seinen Bruder einige Male, erteilt ihm Ratschläge und instruiert die Kameraden, gegenseitig auf sich aufzupassen.

Schließlich werden Rudolf und die anderen Ausgesuchten nach der Reihenfolge des russischen Alphabets in die Stabsbaracke gerufen und ein letztes Mal äußerst intensiv gefilzt, bis hin zu Kniebeugen, die sie nackt vor den Augen der strengen Wachposten ausführen müssen. Anschließend erhält jeder eine Holzschale und einen hölzernen Löffel. Nach der schon mehr als einem Jahr währenden Gefangenschaft, in der er seinen älteren Bruder stets als moralischen Anker und Vertrauensperson an seiner Seite wusste, muss Rudolf nun die Reise ins Ungewisse allein antreten.

Am 8. Februar 1947 marschieren die »Pelzmützen« truppweise zum Bahnhof, werden in Güterwagen verladen und verlassen Deutschland mit unbekanntem Ziel. Jeder Waggon ist mit zwei Etagen Holzpritschen und einem Kanonenofen ausgestattet. Weil die Fensterluken von außen mit Stacheldraht gesichert sind und für die Notdurft eine Öffnung neben der Tür eingelassen ist, die nicht sauber gehalten werden kann, wird die Luft für die 48 zusammengepferchten Männer schnell knapp. Die Türen öffnen sich bloß für wenige Minuten bei der Essensausgabe, und die findet nur bei den sehr unregelmäßigen Zwischenstopps des Zuges statt. Rudolf und seine Leidensgenossen quält neben dem Hunger jetzt vor allem der Durst.

Die Waggoninsassen teilen Nachtwachen ein, um ihren Ofen am Laufen zu halten. Ein wachhabender Kamerad schläft während seines Dienstes ein und bemerkt somit nicht, dass herausfallende Glut die Fußbodendielen verkohlt. Nur knapp entgeht der verantwortliche Waggonälteste einer Bestrafung durch die sowjetischen Posten, die in dem Schaden einen Fluchtversuch vermuten.

Zwei Tage nach Reiseantritt überqueren sie die Oder, und die Gefangenen ahnen, wohin ihre Fahrt geht. Nachts steht der Transport manchmal stundenlang auf Abstellgleisen in Wäldern. Weil sie in Polen nur über Nebenstrecken geleitet werden, benötigt der Zug ganze zwei Wochen bis nach Brest-Litowsk.

Bei ihrem dortigen Aufenthalt werden 46 kranke Personen aussortiert und zurück nach Deutschland geschickt. Die Übrigen müssen in Züge mit breiter Spurweite umsteigen und dabei die mitgeführten Vorräte umladen. Rudolfs Waggoninsassen fällt die Aufgabe zu, Holz und Kohle zu verladen. Obwohl die Männer die Gelegenheit lieber nutzen wollen, um Lebensmittel abzugreifen, deponieren sie auf Weisung ihres Waggonältesten stattdessen einige Säcke Heizmaterial in ihrem Zugabteil.

Der nächste Aufenthaltsort nach vierwöchiger Fahrt ist Moskau. Während ihre Kleidung in die Desinfektion kommt, dürfen die Gefangenen in einer Banja duschen. Beim Rückmarsch werden Rudolf und seine Kameraden Zeugen eines tragischen Fluchtversuchs, der für den Flüchtenden, welcher einen herannahenden Zug übersieht, leider tödlich endet.

Die Zugfahrt scheint kein Ende zu finden. Insgesamt 42 Tage ist der Pelzmützentransport durch die weiten Steppen der Sowjetunion unterwegs. Trotz des zusätzlichen Heizmaterials brauchen sich alle Vorräte schnell auf und bringen die Männer angesichts der klirrenden Kälte dazu, in ihrer Verzweiflung selbst die Pritschen und einzelne Bohlen der Waggonwände zu verfeuern. Am 20. März 1947 erreichen sie die Stadt Karaganda (Qaraghandy) der gleichnamigen Oblast in der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik (Kasachische SSR), 5.000 Kilometer von der Heimat entfernt.

»Trotz der schwierigen Lebensbedingungen bestanden gegenüber Buchenwald wesentlich bessere Überlebenschancen.«

Nach ihrer Ankunft im Kriegsgefangenenlager 7099 werden die Männer auf seine verschiedenen Standorte im Raum Karaganda verteilt. 500 Inhaftierte sind dem Arbeitslager Nr. 7099/13 in der Neustadt zugeteilt, das sie bezugsfertig bauen sollen. Rudolf und weitere 500 Kameraden kommen in ein aus Erdbunkern bestehendes Lager japanischer Kriegsgefangener in der Altstadt. Die Japaner begrüßen die Neuankömmlinge herzlich und schenken ihnen Zigaretten.

Zunächst gilt es, eine vierwöchige Quarantänezeit abzuwarten, da die Gewöhnung an die vorherrschenden klimatischen Bedingungen notwendig ist. Trotz des meteorologischen Frühlingsanfangs herrscht in Karaganda tiefster »sibirischer« Winter. Die Temperaturen fallen auf bis zu 45 Grad minus, die kurzen Sommer weisen genauso hohe Plusgrade auf.

Rudolf muss sich am 7. April 1947 einer Vernehmung unterziehen, in der umfangreiche Personenangaben aufgenommen werden. Die Dokumentation dieses Gesprächs vermerkt, Rudolf sei in den Status eines Kriegsgefangenen versetzt worden. Obwohl nicht den Tatsachen entsprechend, nutzt das MWD den Status der Kriegsgefangenschaft, um die Zwangsarbeit der Internierten zu legitimieren.

»Das hatte zur Folge, dass wir nunmehr gemäß der Genfer Konvention behandelt und verpflegt wurden.«

Für die Internierten beginnt nun ein mit schwerer Arbeit gefüllter Alltag. Rudolf wird Teil der Handwerkerkompanie, die eine Ziegelei am Rande der Stadt bauen soll. Die Baustellen sind mit Bretterzäunen gesichert – dabei wäre jeder Fluchtversuch ohnehin zum Scheitern verurteilt, umgibt Karaganda doch nur endloses Steppengebiet und die einzige Verkehrsanbindung ist eine Nebenstrecke der Transsibirischen Eisenbahn.

Mit seiner Brigade errichtet er verschiedene Wohnhäuser, Schulen, eine Musikhalle, eine Werkhalle und die rund zwölf Meter hohen, freistehenden Säulen am Portal des Kulturpalastes. Rudolf und seine Kameraden sind den Witterungsbedingungen direkt ausgesetzt. Während der Hitze des Sommers packt sich Rudolf seine Wasserration in einem nassen Tuch auf den Kopf, anstatt sie zu trinken. Der Winter und seine starken Schneestürme stellen eine ständige Herausforderung für die körperliche Leistungsfähigkeit dar.

»Trotz der eigenen Misere bedauerten wir manchmal die Posten, die im Winter bei grimmiger Kälte stundenlang auf den Wachtürmen stehen mussten.«

Bis auf die Walenki, die traditionellen russischen Filzstiefel, die nicht gegen Nässe schützen, ist die Kleidung, welche die Gefangenen zum Schutz gegen die Kälte erhalten, sehr hilfreich. Nach einer Verlegung in das Lager Nr. 7099/13 erfolgt die Ausgabe von Steppanzügen, pelzgefütterten Ledermänteln und Handschuhen.

Die Baracken sind in diesem Lager ausreichend beheizt. Doch der Dezember 1948 bleibt 16 Tage hintereinan der so kalt, dass sie das Lager nicht verlassen dürfen. Der Stubenarrest bedeutet einerseits Erholung, andererseits aber einen Verlust von Einkommen, weil die Internierten ihre Arbeitsnorm nicht erfüllen können.

Seit dem Frühjahr 1948 bekommen sie Geld ausgezahlt, wenn sie mehr Verdienst erarbeiten, als ihre Abgaben für Unterkunft, Kleidung und Verpflegung betragen. In der eigens dafür im Lager eingerichteten Kantine können sie zusätzliche Lebensmittel erwerben. Die Verpflegungssätze beinhalten täglich 600 Gramm Brot, zwei Portionen Suppe und abends eine Portion Brei und sind damit noch immer zu gering angesichts der schweren Arbeit, die zu leisten ist. Zudem enthält die einseitige Kost kaum Vitamine oder Mineralstoffe.

»Aber dabei sollte nicht vergessen werden, dass auch die Russen Not und Hunger litten. Weil sie selbst nichts hatten, konnten sie eben auch die Kriegsgefangenen nicht ausreichend verpflegen.«

So bestimmt die Qualität ihrer Arbeit darüber, wie ihr Magen gefüllt wird. Jeden Abend macht Rudolfs Brigade Pläne für den nächsten Tag und erfüllt dann eifrig ihr Soll, um ein paar Rubel hinzuverdienen zu können.

Obwohl den Gefangenen bereits während des Transports in Aussicht gestellt wurde, dass sie nach ihrer Ankunft im Lager nach Hause schreiben dürften, ergibt sich diese Möglichkeit erst nach einem Dreivierteljahr Aufenthalt in Karaganda. Familie Butters erhält im Januar 1948 das erste Lebenszeichen von Rudolf. Bald können die Internierten regelmäßig an ihre Angehörigen schreiben und Post erhalten. Auf diese Weise erfährt Rudolf, dass Hans-Joachim die Gefangenschaft im Speziallager Buchenwald überlebt hat und im August 1948 in die Freiheit entlassen wurde.

Nicht nur aufgrund der strengen Kontrollen und Zensur beschönigt Rudolf die Inhalte seiner Nachrichten an die Familie und berichtet nichts vom strengen Lageralltag, von Ungeziefer, Hunger, Krankheiten und Unfällen. Er tut es auch, um seine Eltern nicht zu beunruhigen. Dabei ist die Sehnsucht nach Hause riesig und jeder Tag, der eine Antwort bringt, ein Feiertag.

Rudolf näht sich aus Tornisterfell eine Art Brieftasche, in der er die Post und ein zugesandtes Foto seiner Familie aufbewahrt. Auch Anna Butters hebt die Karten und Briefe, die ihr Sohn manchmal mit kunstvollen Zeichnungen versieht, sorgsam auf. 60 Jahre später werden sie von der Familie bei einem Umzug wiedergefunden.

Karte zum Hochzeitstag der Eltern, 1949

Während seiner zwei Jahre und acht Monate langen Gefangenschaft im Kriegsgefangenenlager 7099 wird Rudolf in unregelmäßigen Abständen in verschiedene der dazugehörenden Einrichtungen verlegt. Dabei schließt er viele intensive Freundschaften mit seinen Leidensgenossen. Die Überführung vom Lager 7099/19 in das Lager 7099/5 ist der letzte Transport, denn im November 1949 wird die Entlassung der Gefangenen veranlasst.

Vor dem Abmarsch verabschiedet sich der sowjetische Lagerkommandant von ihnen mit der Aufforderung, in der Heimat vollständig und wahrheitsgetreu zu berichten, was sie erlebt haben. Eine bemerkenswerte Anweisung, da den Inhaftierten sowjetischer Arbeits- oder Speziallager gewöhnlich ein striktes Redeverbot über ihre Gefangenschaft erteilt wird.

Rudolf hat mit seinem monatlichen Lohn so gut gewirtschaftet, dass er sogar Geschenke für seine Familie mitnehmen kann. Er kauft einen kleinen Holzkoffer und füllt ihn mit Zigaretten, Kölnisch Wasser und Kakao.

Neu eingekleidet besteigen die Heimkehrenden am 19. November 1949 einen Güterzug, der innen zwar ähnlich minimalistisch ausgestattet ist, wie der Waggon ihrer Hinfahrt, nun aber unverschlossen bleibt. Auf der Heimfahrt sieht Rudolf noch Überreste des Kampfgeschehens, Schützengräben und beschädigte Panzer, obwohl seit Kriegsende mehr als vier Jahre vergangen sind.

In einem Sammellager in Frankfurt an der Oder erhalten die ehemaligen Gefangenen am 3. Dezember 1949 ihre Entlassungspapiere, etwas Brot und Wurst sowie 50 Mark für die Fahrt in ihre Heimatstädte. Mit einem Telegramm dürfen sie ihre Angehörigen über die bevorstehende Ankunft informieren. Noch am gleichen Abend erreicht Rudolf sein Elternhaus in Pößneck und kann seine Eltern und die drei Brüder endlich wieder in die Arme schließen.

Rudolf kurz nach seiner Rückkehr, Weihnachten 1949

»Wir waren noch einmal davongekommen. Doch der Name Karaganda bleibt für mich immer mit der Erinnerung an Hunger, Kälte, Arbeit und der Sehnsucht nach Heimat und Freiheit verbunden.«

Die Gewöhnung an seine neugewonnene Freiheit ist ein langsamer Prozess. In Rudolfs Träumen begleitet ihn der Schrecken der schlimmen Erfahrung zeit seines Lebens. Mit einer energischen Vorsprache bei der SED-Kreisleitung Saalfeld muss Rudolfs Mutter die Fortführung seiner begonnenen Maurerlehre durchsetzen. Im Juli 1950 kann Rudolf seine Gesellenprüfung erfolgreich ablegen, die Arbeit auf den Baustellen ist zunächst aber noch eine große physische Herausforderung für ihn.

Im Herbst 1950 beginnt er ein Studium an der Fachschule für Bauwesen in Glauchau, wo sich im dritten Semester zeigt, dass Rudolf die Belastungen der Vergangenheit nicht ohne Weiteres abstreifen kann, denn er leidet unter schweren gesundheitlichen Nachwirkungen der schlechten Lebensumstände in der Gefangenschaft. Nur langsam setzt seine Erholung ein.

1953 macht er seinen Abschluss als Bauingenieur und arbeitet im Entwurfsbüro für Hoch- und Industriebau Karl-Marx-Stadt, wo man ihn als Projektleiter für Industriebauten einsetzt. Später spezialisiert er sich beruflich auf die Ausführung von Baugrunduntersuchungen und -gutachten.

Einer Partei tritt Rudolf niemals bei, aber die Mitgliedschaft in der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft  DSF bewahrt ihn mehrmals vor politischen Bedrängnissen. Als er jedoch für den Eintritt in die paramilitärische DDR-Organisation der Kampfgruppen der Arbeiterklasse geworben wird, lehnt Rudolf dies mit klaren Worten über seine pazifistische Haltung ab.

DSF bewahrt ihn mehrmals vor politischen Bedrängnissen. Als er jedoch für den Eintritt in die paramilitärische DDR-Organisation der Kampfgruppen der Arbeiterklasse geworben wird, lehnt Rudolf dies mit klaren Worten über seine pazifistische Haltung ab.

Schon während der Studienzeit lernt Rudolf seine große Liebe Ruth kennen und verliebt sich auf den ersten Blick. Das junge Paar heiratet 1955 und bekommt in den folgenden Jahren zwei Kinder, Frank und Katrin. Sie führen eine harmonische Ehe, die Rudolf dankbar und zufrieden mit dem Lebensweg macht, der sich für ihn eröffnet hat.

»Stets von guten Menschen und immer zur rechten Zeit von einem Schutzengel umgeben, kann ich trotz Krieg und der danach furchtbaren Jahre der Gefangenschaft auf ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches und vom Schicksal gütig begleitetes Leben zurückblicken.«

Im Rentenalter beginnt Rudolf, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und in mehreren Publikationen zu dokumentieren. Durch die deutsche Wiedervereinigung und die Öffnung der Moskauer Archive gelingt die Spurensuche zu vielen Schicksalen. Rudolf engagiert sich auch dafür, Rehabilitierungen für Leidensgefährten zu erwirken.

Das Gebäude des Gefängnisses Saalfeld wird 1973 von der Stadt übernommen und nach einem Umbau als Stadtarchiv genutzt. Rudolf ist Mitbegründer des »Freundeskreises Hutschachtel«, der jährliche Treffen organisiert und im April 1994 neben dem Eingang eine Gedenktafel für die Opfer des Stalinismus von 1945 bis 1950 anbringt. Im Jahr 2000 wird eine Gefängniszelle museal eingerichtet.

Das sowjetische Speziallager Nr. 2 Buchenwald wird im Februar 1950 aufgelöst. Seine Geschichte bleibt in der DDR bis zuletzt ein Tabu und verweigert den Angehörigen Informationen zu den Todesumständen ihrer hier internierten Familienmitglieder. 1990 nimmt sich die Gedenkstätte Buchenwald des Themas an. Man ermittelt den Verbleib ehemaliger Lagerinsassen und richtet einen Waldfriedhof und Trauerstätten ein.

Rudolf beteiligt sich in der »Arbeitsgruppe Geschichte« intensiv an den Forschungsarbeiten der Gedenkstätte zur Aufarbeitung der Geschichte des Speziallagers. Seine biografischen Schilderungen sind Teil der 1997 eröffneten Dauerausstellung zum sowjetischen Speziallager Nr. 2 Buchenwald. Rudolf übergibt dem Archiv der Gedenkstätte Buchenwald einen umfangreichen Bestand persönlicher Objekte und Dokumente, der unter anderem seine Post aus Karaganda beinhaltet.

Rudolf lebt mit seiner Frau seit vielen Jahren in Chemnitz. Die Freundschaften zu seinen ehemaligen Leidensgefährten vermag nur der Tod zu beenden. Rudolf beobachtet die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen mit Sorge und fühlt Hilflosigkeit angesichts der Kriege und blutigen Auseinandersetzungen in anderen Ländern.

»Wer will mir nach allem, was ich erlebte, verübeln, dass ich darüber nicht nur aufs Tiefste betrübt und besorgt, sondern auch immer wieder äußerst erregt bin? Mögen die Menschen doch endlich zur Vernunft kommen.«